院長の趣味の部屋 ラテン語とエピソード (5)

目次

目次

1〜25 | 26〜50 | 51〜75 | 76〜100 | 101〜125 | 126〜

101. 四季の歌

102. ソムリエ

103. クルーズ

104. アニメ

105. スポーツ

106. オークション

107. カンパニー

108. スタジオ

109. オリーブ

110. プレミアム

111. プレゼント

112. ファミリー

113. お金と警告

114. ホスピタル

115. ナース

116. 駅と文房具

117. 声と音

118. 理想郷:ユートピアとアルカディア

119. 花と小麦粉

120. ステージ

121. 大声で叫ぶクレーム

122. 琥珀とアンバーコドン

123. ストイック

124. レジェンド

125. カーテン

101. 四季の歌

四季のある地域、とくに日本では季節がその文化に密接に関わってきました。春の花、夏の月、秋の紅葉、冬の雪など、自然の移り変わりは、衣食住はもちろん、芸術などを通して、その精神に深い影響をもたらしました。「春を愛する人はーーー」で始まる「四季の歌」も生まれました。

四季のある地域、とくに日本では季節がその文化に密接に関わってきました。春の花、夏の月、秋の紅葉、冬の雪など、自然の移り変わりは、衣食住はもちろん、芸術などを通して、その精神に深い影響をもたらしました。「春を愛する人はーーー」で始まる「四季の歌」も生まれました。古代ローマのラテン語版の「四季の歌」(オウィディウスによる)を山下太郎先生が紹介されています。

Poma dat autumnus: formosa est messibus aestas:

ver praebet flores: igne levatur hiems. Ov.Rem.187ff.

「秋は果実を与える。夏は豊作で美しい。春は花々をもたらす。冬は火で楽になる。」

ラテン語でそれぞれの季節の特徴が簡潔に記されています。山下先生は、とくに最後の冬に関する表現に注目され、感心されています。つまり、「冬は雪が降る」とか、「北風が強く吹く」というのでは平凡で、冬と、家族の団らんも意味している火との結びつきについて、「ほっとした心の安らぎが感じられる表現」と述べておられます。全く同感です。 現代の忙しい毎日の中でも、四季それぞれの季節ならではの喜びを五感で感じ、心豊かに日々を過ごしたいものです。

出典

ラテン語版「四季の歌」 - 山下太郎のラテン語入門

102. ソムリエ

ソムリエとは、レストランやホテルでワインを仕入れ、品質を管理し、客の相談・好みに応じてワインを選定・提供する役割で、ワインの専門的知識をもった専門職を示します。ソムリエは、フランス語 sommelier からの外来語ですが、元々は、なんと運搬や労役用の動物の使い手を指していた言葉で、「荷役用の牛馬」を意味するラテン語 sagmarius、saumarius に由来するそうです。12世紀にフランス語に入って sommier となり、13世紀に動物の使い手を意味する sommelier の語が生まれたそうです。

ソムリエとは、レストランやホテルでワインを仕入れ、品質を管理し、客の相談・好みに応じてワインを選定・提供する役割で、ワインの専門的知識をもった専門職を示します。ソムリエは、フランス語 sommelier からの外来語ですが、元々は、なんと運搬や労役用の動物の使い手を指していた言葉で、「荷役用の牛馬」を意味するラテン語 sagmarius、saumarius に由来するそうです。12世紀にフランス語に入って sommier となり、13世紀に動物の使い手を意味する sommelier の語が生まれたそうです。「動物の使い手」の意味から、王の旅行に随行し荷物を運搬する仕事を仕切る者を指すようになり、取り仕切って管理することから、遂には、宮廷で食事とワインを管理する者を「ソムリエ」と呼ぶようになりました。その後、フランス革命で王による政権が崩壊し、宮廷を追われたソムリエは、レストランやカフェのワイン係となり、ワインの専門職へと転じてゆきました。

近年、日本のレストランでもソムリエを置くところが増え、そのようなレストランは、落ち着いて、ゆったりと食事やお酒を楽しむことができます。現在、フランス、イタリアではソムリエの国家資格が存在しますが、日本には国家資格はありません。しかし、民間資格の日本ソムリエ協会(JSA)が認定する「ソムリエ / ソムリエ・エクセレンス / マスターソムリエ」、全日本ソムリエ連盟(ANSA)が認定する「ソムリエ / ワインコーディネーター / プロフェッショナルソムリエ」の資格があります。

また最近はワインに限定せず、「野菜ソムリエ」のように、ある事物に精通しアドバイスできる者といった広い意味でも、「◯◯ソムリエ」の語が用いられるようになり、野菜以外には、温泉、日本酒、焼酎、コーヒー、紅茶、お茶、お米、レザー、オリーブオイル、ハーブ、だし、味噌、シガーなどのソムリエが知られています。

出典

語源由来辞典 「ソムリエ」

103. クルーズ

最近「クルーズ」という言葉が、日本人の間でも身近なものになってきました。例えば、クルーズ客船による旅では、「観光を目的とする客船による航海」といった意味で使われ、遠距離で各港を渡るような豪華でリッチなイメージがあります。

最近「クルーズ」という言葉が、日本人の間でも身近なものになってきました。例えば、クルーズ客船による旅では、「観光を目的とする客船による航海」といった意味で使われ、遠距離で各港を渡るような豪華でリッチなイメージがあります。「クルーズ」という単語の語源は、ラテン語の crux(十字架)にあるというのが定説で、これには「横切る」という意味もあり、そこから派生したkruisenという言葉が、16世紀頃のオランダの海賊たちの間で使われました。その意味は、「獲物を求めて海上を行ったり来たりするジグザグ航海」というもので、これが17世紀になって英国でも使われるようになり、cruise という言葉に変化しました。しかし、現代でも海軍用語で cruiser といえば巡洋艦を意味しているように、最初のうちは、主に敵船を探して軍艦が海洋をジグザグ航海する意味に使われていたそうです。

やがて蒸気船が登場し、船による旅が一般大衆にもポピュラーなものになり始めると、「特に航海日程を定めないレジャー目的の気ままな船旅」といった意味にも使われ始め、やがて、定期船以外の客船による航海一般をクルーズと呼ぶようになりました。

現代の「クルーズ」の概念は、ある目的地へ行くための交通手段というよりは、快適で自由な船上生活―例えば、食事、ショー、プール、ジムなど―そのものを楽しむ新しいレジャーとしての側面が強いようです。一応日程も組まれているし、目的地もあらかじめ定まっている点が、昔の海賊船の略奪航海とはだいぶ違いますが、クルーズという言葉は、そんな現代の船旅の特徴を表現するには最適ですね。

出典

コラム・事例 クルーズ豆知識 (mlit.go.jp)

104. アニメ

アニメは、英語 animation(アニメーション)の略であることは知られています。この英単語は、日本で用いられるアニメの意味のほか、「生気」や「活気」、「活発」という意味もあります。これは、animation が「霊魂」や「魂」を意味するラテン語 anima(アニマ)に由来するためで、止まっている絵に生命を与え、活動させるところから、このような動画も意味するようになったそうです。この語から、英語の animal なども派生しています。

日本では当初、映像関係の業界用語として「アニメーション」が用いられるだけで、一般では「漫画映画」や「動画」、テレビで放映されるものは「テレビ漫画」と呼ばれました。「アニメーション」を略した「アニメ」の語は、1970年中頃より用いられるようになり、1980年代に一般的な呼称となったそうです。

animationを略しても、「e」の文字が無いので、anime とはならず、本来は海外で通用しない和製英語です。しかし、日本のアニメは海外でも評価を得ていることから、日本製アニメーション作品を anime と呼び、もはや animation の略としてではなく、日本語由来の言葉として位置づけられています。同時に日本発のこの文化のさらなる国際的評価の定着が期待されます。

出典

アニメ/anime - 語源由来辞典 (gogen-yurai.jp)

105. スポーツ

スポーツといえば、サッカー・野球・ゴルフ・バレーボール・バスケットボールなどが頭に浮かびます。世界中から試合などの結果はニュース番組の後半などで、連日放送されています。興味あることに、中世のイギリスでは、スポーツは狩猟、乗馬、釣りを指していましたが、現代では、囲碁やチェス、けん玉などもスポーツとして扱われ、時代とともに変遷があります。

スポーツといえば、サッカー・野球・ゴルフ・バレーボール・バスケットボールなどが頭に浮かびます。世界中から試合などの結果はニュース番組の後半などで、連日放送されています。興味あることに、中世のイギリスでは、スポーツは狩猟、乗馬、釣りを指していましたが、現代では、囲碁やチェス、けん玉などもスポーツとして扱われ、時代とともに変遷があります。Sports(スポーツ)という語は 19世紀から 20世紀にかけて使用されるようになった英語ですが、その語源はラテン語の deportare(デポルターレ)です。この語は元々、「運び去る、運搬する」の意味があり、転じて、日々の生活から離れること、すなわち、「気晴らしをする、休養する、楽しむ、遊ぶ」などを意味するようになったそうです。そして deportare は、中世フランス語では desport と呼ばれ、14 世紀にイギリス人が disport として使用し、 16世紀に sporte、または sport と省略されて使用されるようになったと言われています。 このように言葉は変わっていますが、言葉が持つ意味として「遊ぶこと」の本質は変わっていないことが分かります。

出典

武蔵大学HP: 第1回 スポーツの語源 | 武蔵大学 (musashi.ac.jp)

106. オークション

「オークション」と聞くと、1980年代末のバブル期に、豊富な資金を元手に日本人資産家や有力日本企業が海外の有名オークションで、バブルマネーを駆使し、アート市場で巨額美術品を買い漁っていたニュースが思い出されます。落札された際には、蝶ネクタイの司会者がハンマーを降ろす光景がみられました。この時期の巨額美術品の代表例はゴッホの『医師ガシェの肖像』で、1990年、オークション史上最高価格の約125億円で購入されましたが、その後、バブル経済崩壊後も売却できず、不良資産となって銀行の担保になっているようです。

「オークション」と聞くと、1980年代末のバブル期に、豊富な資金を元手に日本人資産家や有力日本企業が海外の有名オークションで、バブルマネーを駆使し、アート市場で巨額美術品を買い漁っていたニュースが思い出されます。落札された際には、蝶ネクタイの司会者がハンマーを降ろす光景がみられました。この時期の巨額美術品の代表例はゴッホの『医師ガシェの肖像』で、1990年、オークション史上最高価格の約125億円で購入されましたが、その後、バブル経済崩壊後も売却できず、不良資産となって銀行の担保になっているようです。オークションとは、競売、競り売りの意味で、英語「auction」からの外来語で、「増やす」「競売する」を意味するラテン語の auctio に由来します。「競売」は、一般には「きょうばい」(呉音)と読まれますが、法律用語(裁判所が行うもの)としては「けいばい」(漢音)と読まれるのが通常のようです。

オークションの起源は紀元前500年頃、バビロニアで妻を得るために開催されたもので、ローマ帝国時代には戦利品や捕虜などもオークションに掛けられていたそうです。16世紀前半に現在のようなオークションがイギリスで開催され、やがて、頻繁に開催されるようになり、18世紀にアメリカ、18世紀後半にヨーロッパへと広がりました。

日本でも、従来から、生鮮食品の卸売市場(中央卸売市場など)、家畜(馬、牛など)、花の苗など「花き」(観賞用の植物)、中古自動車などのオートオークションなどが、競売(競り)方式で取引が行われています。また、裁判所などが執行する差押さえの土地・建物の売却(不動産競売・公売)や、最近では、クリスティーズやサザビーズなど、外国の美術作品競売専門業者による美術品や骨董品などの競売もあります。

入札には、公開または封印入札方式があり、築地市場のマグロの競りは公開入札方式の一例です。公開の場所で行われる競り売りであり、入札者(買い手)は相互に提示価格を知ることができます。また、通常のオークションとは逆に、売り手が設定する最高価格から順番に価格を下げてゆくダッチ・オークション(Dutch auction)は、買い手は適当なところで入札し、その時点の価格で落札が行われます。最近はみかけ無くなりましたが、バナナの叩き売りもこの一種になります。

107. カンパニー

日本語で「同じ釜の飯を食う」という言葉があります。ある程度の期間、学校や職場・軍隊など同じ共同体の他人同士が、同じ寄宿舎などで起居を共にし、同じものを食べることによって、同体としての帰属意識を持つことを指します。

日本語で「同じ釜の飯を食う」という言葉があります。ある程度の期間、学校や職場・軍隊など同じ共同体の他人同士が、同じ寄宿舎などで起居を共にし、同じものを食べることによって、同体としての帰属意識を持つことを指します。英語でもよく似た内容の言葉にカンパニー「company」があります。カンパニーとは、会社・商会・商社の意味に使用されています。「company」は、ラテン語の com(共に)と panis(パンを食べる)の合成語に、仲間を現す「-y」が付いた語で、「一緒にパンを食べる仲間」という意味に由来するそうです。やはり、洋の東西にかかわらず、「食を共にすること」は人生で大きな意味があるようですね。

出典

「company(カンパニー)」は「会社」以外の意味もあるって知ってた? (oggi.jp)

108. スタジオ

スタジオ(studio)とは、本来は、芸術家の仕事場(アトリエ・工房)などを指します。ラテン語の studium(勤勉)の変化形 studeo(勤勉になる、勤勉に努力する)に由来します。また、ワンルームマンションの部屋を指すこともあり、英語やフランス語での日常会話などではこの意味で使用されるようです。後に意味が広がり、写真・映像・音などのメディア作品の収録、撮影のために使われる施設を意味するようになります。

ここでは世界的に有名な英国の2つのスタジオについて記載します。はじめに、パインウッド・スタジオ(Pinewood Studios)は、イギリスのバッキンガムシャーにある映画スタジオで、『ジェームズ・ボンド』シリーズで有名な映画スタジオです。1936年に開設。1940年代の第二次世界大戦では空軍に接収されています。1960年代から007シリーズなどの撮影が同地で行われました。海底施設などで多量の海水が侵入したり、爆発によって火の海になるなど、大規模な装置はかなり高額な作品になったのではと想像されます。2019年、同国の映画協会と諜報機関を後援しているチャールズ皇太子が、このスタジオ内の映画「007」最新作のセットを訪れ、ジェームズ・ボンド役のダニエル・クレイグらと面談。皇太子はクレイグとボンドの上司「M」役のレイフ・ファインズにMの事務所へ案内され、モニターで撮影シーンを見学。ボンドカーとして有名な英アストン・マーチンの自動車も見学されたそうです。

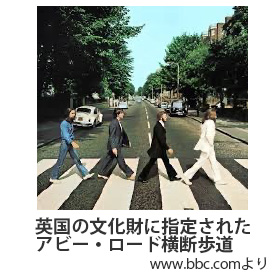

もう一つ、アビー・ロード・スタジオ(Abbey Road Studios)は、イギリスのレコード会社EMIによって1931年11月に開設されたウェストミンスターのセントジョンズ・ウッドにあるアビー・ロードにある録音スタジオです。クリフ・リチャード、ピンク・フロイド、シャドウズなどが録音を行ったスタジオですが、何といってもビートルズが有名です。

数々の逸話がありますが、1969年、ビートルズがスタジオの前の通りに因んで、アルバム『アビー・ロード』を発表し、このジャケット写真はスタジオのすぐそばにあるアビー・ロードの横断歩道で撮影されました。交通事情は今と異なるとはいえ、当時もアビー・ロードは交通量が多く、写真家イアン・マクミランがジャケット用に撮影した写真はたった6枚のみでした。警察が交通を止め、その間に脚立に上ったマクミランが横断歩道を3往復するメンバーを撮影したそうです。よく見ると、ポールだけ裸足です。

それ以後「アビー・ロード・スタジオ」と呼ばれるようになり、後にAbbey Road Studiosと改名されました。このスタジオ前の横断歩道は、世界中から多くのビートルズファンが訪れる聖地となり、その文化的背景から景観の保存が検討され、撮影から41年後の2010年12月、イギリス政府により、この横断歩道はなんと英国の文化的・歴史的遺産の指定を受けました。

数々の逸話がありますが、1969年、ビートルズがスタジオの前の通りに因んで、アルバム『アビー・ロード』を発表し、このジャケット写真はスタジオのすぐそばにあるアビー・ロードの横断歩道で撮影されました。交通事情は今と異なるとはいえ、当時もアビー・ロードは交通量が多く、写真家イアン・マクミランがジャケット用に撮影した写真はたった6枚のみでした。警察が交通を止め、その間に脚立に上ったマクミランが横断歩道を3往復するメンバーを撮影したそうです。よく見ると、ポールだけ裸足です。

それ以後「アビー・ロード・スタジオ」と呼ばれるようになり、後にAbbey Road Studiosと改名されました。このスタジオ前の横断歩道は、世界中から多くのビートルズファンが訪れる聖地となり、その文化的背景から景観の保存が検討され、撮影から41年後の2010年12月、イギリス政府により、この横断歩道はなんと英国の文化的・歴史的遺産の指定を受けました。ちなみにポール・マッカートニーはビートルズを離れた後、最も親しみ慣れて使い勝手の分かっている第二スタジオを、そっくりそのまま自宅に再現して使用しているそうです。

出典

アビー・ロード・スタジオ - Wikipedia (Wikipedia)

109. オリーブ

一般に「オイル」とは、食用・燃料用・機械用・潤滑用などの油を意味し、石油、油絵の具も表現します。オイルは英語 oil からの外来語で、その語源は「オリーブ」です。ギリシャ語でオリーブは elaifa、オリーブオイルは elaifon です。

オリーブの原産である地中海沿岸地域ではオリーブオイルが沢山採れたため、油と言えばオリーブオイルを指し、油の一般名称も elaifon でした。ラテン語でも「油 = オリーブオイル」となり、oliva から派生した oleum(オリーブオイル)は、「油」の一般名称として用いられました。oleum は、フランス語で oile、huile となり、英語で oile、oil となりました。

オリーブの花言葉は「平和」「安らぎ」や、「知恵」「勝利」です。はじめの「平和」「安らぎ」とは、旧約聖書の「ノアの方舟」に由来します。その昔、人間を滅ぼす目的で神が起こした大洪水からノアの方舟で逃れる際に、陸地を探すためにノアが放った鳩が地上からオリーブの枝を持ち帰ったことがきっかけで、洪水が引き始めたというエピソードがあります。荒れ狂う洪水が収まり、再び平和の訪れを告げる使者として、オリーブと鳩が描かれたのです。これが「平和」や「安らぎ」の由来とされています。現代でも平和を希求する国際連合の旗にもオリーブの枝が描かれています。ちなみにギリシャやイスラエルではオリーブを国花としています。

オリーブの花言葉は「平和」「安らぎ」や、「知恵」「勝利」です。はじめの「平和」「安らぎ」とは、旧約聖書の「ノアの方舟」に由来します。その昔、人間を滅ぼす目的で神が起こした大洪水からノアの方舟で逃れる際に、陸地を探すためにノアが放った鳩が地上からオリーブの枝を持ち帰ったことがきっかけで、洪水が引き始めたというエピソードがあります。荒れ狂う洪水が収まり、再び平和の訪れを告げる使者として、オリーブと鳩が描かれたのです。これが「平和」や「安らぎ」の由来とされています。現代でも平和を希求する国際連合の旗にもオリーブの枝が描かれています。ちなみにギリシャやイスラエルではオリーブを国花としています。一方で、オリーブの花言葉「知恵」や「勝利」という意味は、ギリシャ神話の「女神アテネとポセイドンの覇権争い」の話に由来します。人々の役に立つものを選ぶという場面で、ポセイドンが馬を選んだことに対し、アテネは食用や薬用の効果があるオリーブの木を選びました。このことが神ゼウスの評価につながり人々の賛同も得たといわれています。

古代からオリーブの木は、ギリシャやローマの人々に神聖な木と信じられていましたが、地中海の乾いた気候にもかかわらず、さしたる手入れもせずに毎年実を付けるため、生活の中で重要な地位を占めていたと考えられます。オリーブは実を食べ、絞った油は様々な使用され、親しまれていたと言えます。

出典

Green Snap編集部 オリーブの花言葉|風水効果は?玄関に飾るといいって本当?花が咲く季節は?

110. プレミアム

プレミアム商品券とかプレミアム・ビールなどプレミアムという言葉を最近よく見聞きします。この語源は、ラテン語のなんと、praemium(賄賂)、「何かを得るために事前に払うお金」だそうです。この単語は、ラテン語 prae-(〜の前に)+ emo(買い取る)に分解できます。英語 presume(推定する)と同じ語源です。

現代では、「プレミアム」の言葉には日常的に使われているものから、外国為替用語や株式市場用語として使われているものまで、いくつかの意味があります。

1:「高級な」「上等な」

1:「高級な」「上等な」日常的によく使われる「プレミアム」の意味の一つです。 通常の商品やサービスに比べて、上ランクや、上質のことを表します。「プレミアムカード」や「プレミアム会員」、「プレミアムシート」などが、派生しています。

2:チケットなどについた割増料金

2つ目の「プレミアム」の意味は、本来の価格から上乗せされた割増金のことです。少数、入手困難などの理由で希少価値がついていることを「プレミアムがつく」といいます。この表現は、単に「レアなもの」として思われがちですが、本来は「(レアなもののため)割増金がつく」という意味だそうです。

3:景品や懸賞の商品

購入した商品についてくる景品やおまけの商品のことも「プレミアム」といいます。「プレミアムセール」という表現は、景品付きの販売のことで、「プレミアムキャンペーン」といえば、 景品がついたキャンペーンのことです。

4:為替や株式における差額や超過

為替や株式での用語としての「プレミアム」の意味は、外国為替や株式市場において、ある額面を超えた金額のことをいいます。外国為替市場では、先物相場が直物相場よりも高い場合の差額のこと、株式市場では、買収される企業の買収価格と純資産との差額のことを指します。ちなみに、買収における「プレミアム」は「のれん代」ということもできます。これ以外にも「通貨や株式などのオプション取引における権利料」や「保険料」という意味もあるそうです。

さて、「プレミアム」と似た言葉で、「プレミア」がありますが、両者はどう違うのでしょうか?「プレミア」の意味は2つあります。出典のNHKメディア研究部・放送用語 山下洋子氏は以下のように解説されています。

1つ目は、「プレミアム」の略です。しかし、先ほど解説した「プレミアム」の全ての意味において当てはまるわけではなく、前述した2つ目の意味の「割増料金」と、3つ目の意味の「景品や懸賞の商品」のみです。従って、「チケットにプレミアムがつく」を「チケットにプレミアがつく」と言い換えることができます。

2つ目の意味は、「プレミアショー」の略です。「プレミアショー」とは、映画や演劇などにおける一般公開の前の試写会のことを示します。語源である英語の「premier」が、「第1位の」や「最初の」という意味です。また、世界で最初に作品をお披露目する試写会のことを「ワールドプレミア」といいます。これも、「最初の」を意味する「プレミア」から来ている言葉です。

出典

「プレミアム」か?「プレミア」か?|NHK放送文化研究所

111. プレゼント

誕生日や結婚記念日などで、親しい人からプレゼントを頂くと、嬉しく感じます。また反対に、プレゼントをお渡しして、望外な程、喜んでもらえることも同じように嬉しく感じます。プレゼントの語源は、英語の present。そして present は、ラテン語で「前の、事前の」を指す pre と、「在る」を指す esse-ent で構成されます。つまり pre-esse-ent で「前もって用意したもの」と解釈されます。present は、名詞として使う場合は「贈り物・土産」の意味を持ちます。

誕生日や結婚記念日などで、親しい人からプレゼントを頂くと、嬉しく感じます。また反対に、プレゼントをお渡しして、望外な程、喜んでもらえることも同じように嬉しく感じます。プレゼントの語源は、英語の present。そして present は、ラテン語で「前の、事前の」を指す pre と、「在る」を指す esse-ent で構成されます。つまり pre-esse-ent で「前もって用意したもの」と解釈されます。present は、名詞として使う場合は「贈り物・土産」の意味を持ちます。一方、似た意味の言葉で、ギフトがあります。ギフトは、英語 gift からの外来語。gift は、古ノルド語の gipt や、ゲルマン祖語の giftiz に由来します。これらの語は、「与える」を意味するゲルマン祖語の gebana に由来し、give(与える)も同源です。ギフトの語源、英語の gift はプレゼントよりも広義の贈り物を意味します。ただし「価値のある贈り物」といった意味もあるので、present よりもかしこまったイメージの言葉です。また、「才能=神様の贈り物」という考えから「才能」も英語で gift と言います。また「贈与税」は英語で Gift Taxes です。

さて、present は、形容詞では「現在の・当面の・出席して・(心や記憶に)在る」といった意味になります。過去 past に対して、現在 present の言葉は良く使用されます。

最後に、プレゼントに関するアメリカンジョークを1つ。

Women like a man with a past, but they prefer a man with a present.

「女性は過去を持った男が好き。でも、プレゼント(現在)を持った男はもっと好き。」

Mae West(メイ・ウエスト、米国の女優 / 1893〜1980)の言葉。

出典

プレゼントとギフトの違い。意外と知らない言葉の意味と使い分け | ギフトコンシェルジュ (ringbell.co.jp)

112. ファミリー

ファミリー (Family) とは、一緒に暮らす家族や、同一血族である親・一族全体を表すのが最も一般的ですが、より広い意味を持つ場合にも使用されています。例えば、1)思想や目的を共有して、長期にわたり一緒に暮らす人々:生活共同体、2)由緒ある、あるいは名だたる家系、家柄など、3)共通言語を有する語族、さらに、4)マフィア組織、にも用いられます。

人間社会以外でも、生物の分類学上の「科」、数学の「族」、化学の元素などの「族」、天文学の小惑星なの「群」、音楽の楽器の「族」、印刷の同一書体の「系」なども、ファミリーという語で表しています。

さて、この言葉「ファミリー」の歴史は 15 世紀に遡り、ローマ人が使っていたラテン語の famulus(奴隷、召し使い)が語源だそうです。famulus が familia(召し使い、および親族と召し使いを含む世帯メンバー)に変わり、そして family となりました。family が「血縁がある」「一緒に住んでいる」 の意味で使われるのは、17 世紀以降のようです。

family という言葉が示す概念は、その時代や場面によって拡大され、「一族」の意味も変わってきています。

出典

Family (https://www.dictionary.com/)

113. お金と警告

「お金」の英語は money(マネー)ですが、その語源となったラテン語は moneta(モネータ)です。古代ローマ時代、欧州最初の造幣所は女神 Juno (ユーノー) の神殿内にあったといいます。モネータは、ローマにおけるユーノーの添え名であり、この神殿をJuno Moneta (ユーノー・モネータ) 神殿といいました。Juno は Jupiter(ユピテル、ジュピター)の妻で、ローマ最大の女神であり、神権を象徴する美しい冠をかぶった荘厳な姿で描かれ、孔雀がその聖鳥で、女性的気質の神格化です。結婚式において新郎新婦に忠告をする役割を担った女神で、Juno Moneta (ユーノー・モネータ) とも呼ばれていました。

「お金」の英語は money(マネー)ですが、その語源となったラテン語は moneta(モネータ)です。古代ローマ時代、欧州最初の造幣所は女神 Juno (ユーノー) の神殿内にあったといいます。モネータは、ローマにおけるユーノーの添え名であり、この神殿をJuno Moneta (ユーノー・モネータ) 神殿といいました。Juno は Jupiter(ユピテル、ジュピター)の妻で、ローマ最大の女神であり、神権を象徴する美しい冠をかぶった荘厳な姿で描かれ、孔雀がその聖鳥で、女性的気質の神格化です。結婚式において新郎新婦に忠告をする役割を担った女神で、Juno Moneta (ユーノー・モネータ) とも呼ばれていました。このことから古代ローマ語では、monetaは「忠告する、警告する」の意味を持っています。お金は使用するときに気を付けたほうがいいという意味があったことから、「moneta」と名付けられたという説もありますが、これは定かではないようです。なお、同じ moneta を語源とする言葉として、monstar が挙げられます。同様に警戒したほうが良いものという意味がついているのは、興味深いです。

出典

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

114. ホスピタル

「病院」は、ドイツ語では Krankenhaus で、英語では Hospital です。Hospital の語源は、ラテン語の hospes(客) で、この言葉から英語の host(客)という言葉が派生しています。hospes から hospital が生まれましたが、これは元々、「客をもてなすところ」、つまり「宿泊所」を意味していました。中世では巡礼が流行しましたが、巡礼者の宿泊所が hospital と呼ばれたそうです。そしてそのような宿泊所では、長旅、病気や怪我に苦しむ人々が長逗留することが多くあり、16世紀のころから、hospital は「病院」を意味するようになったそうです。

「病院」は、ドイツ語では Krankenhaus で、英語では Hospital です。Hospital の語源は、ラテン語の hospes(客) で、この言葉から英語の host(客)という言葉が派生しています。hospes から hospital が生まれましたが、これは元々、「客をもてなすところ」、つまり「宿泊所」を意味していました。中世では巡礼が流行しましたが、巡礼者の宿泊所が hospital と呼ばれたそうです。そしてそのような宿泊所では、長旅、病気や怪我に苦しむ人々が長逗留することが多くあり、16世紀のころから、hospital は「病院」を意味するようになったそうです。hospitalの名詞形は hospitality で、「お客を手厚くもてなす,歓待すること」を意味します。つまり病院:Hospital は、元々、お客さまの「患者」をおもてなしする施設を意味する事になります。なお、患者を意味する patient については、このシリーズの 7.ホウセンカ の項で触れていますので、併せてご参照下されば幸いです。

出典

「病院」鹿児島赤十字病院 武冨榮二

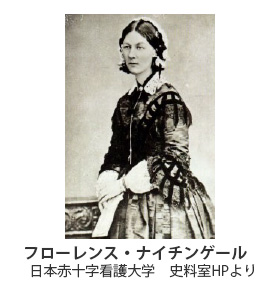

115. ナース

病院の話題をもう一つ。病院には必ず看護師さんがいますが、「看護師」の英語は nurse(ナース)で、この語源は、ラテン語の nutricia(お乳をあげる人)です。ここから派生した言葉に英語の nurture(育てる)、nourish(養う)、nutrition(栄養)などが存在します。また、ナースには「授乳する」という意味もあり、乳母のことを「ウェット・ナース」、授乳しないで幼児の世話する保母を「ドライ・ナース」と呼びます。

病院の話題をもう一つ。病院には必ず看護師さんがいますが、「看護師」の英語は nurse(ナース)で、この語源は、ラテン語の nutricia(お乳をあげる人)です。ここから派生した言葉に英語の nurture(育てる)、nourish(養う)、nutrition(栄養)などが存在します。また、ナースには「授乳する」という意味もあり、乳母のことを「ウェット・ナース」、授乳しないで幼児の世話する保母を「ドライ・ナース」と呼びます。ナースが「病人を看護する」という含みを持つようになったのは、16世紀後半頃からのことで、一般に広く使用されるようになったのは、その後18世紀になってからです。その背景には、クリミア戦争とその戦争で傷ついた人や病人を看護するためという事情がありました。1860年代にイギリスにフローレンス・ナイチンゲールが登場し、近代看護の基礎が樹立されました。しかし、それまでは看護の仕事は社会的な地位を確立しておらず、傷病者の看護は大抵の場合、その傷病者の身内によって行われていました。また、病院という施設こそ存在はしたものの、専門的な教育法も教育機関も存在しないため、社会的な地位の低い女性たちが劣悪な環境で働かされているという状況でした。日本においては、明治政府が西洋から最新の看護技術を導入するまで、病院という施設はなく専門的な職業としての看護師も存在しませんでした。

歴史的に見ると、戦争の勃発によって、ナースへの需要が高まったという事実があります。傷病者の看護のため、より高度な技術やシステムの構築が求められたことも、看護職の社会的な地位確立の基になっています。2022年、ロシアによるウクライナ侵攻のニュースで、クリミア半島の名がその舞台の一部として登場する度に、ナイチンゲールはどう思っているのであろうと考えてしまいます。

こうして振り返ってみますと、時代やニーズに応じて、看護は1つの学問として確立し、その内容も随時に変化、更新されてきました。しかし、共通しているのは「傷ついている人に寄り添い、そのサポートをすること」で、それこそが、ナースの持つ最大の役割であるといえます。

出典

日本赤十字看護大学 史料室HP

116. 駅と文房具

「駅」は英語で station ですが、ドラマや映画では、しばしば、駅のホームで列車のドアが閉まって、旅人と送り人の別れのシーンが象徴的に描かれます。南国よりも、雪のある冬の北海道の単線の駅などが似合います。

「駅」は英語で station ですが、ドラマや映画では、しばしば、駅のホームで列車のドアが閉まって、旅人と送り人の別れのシーンが象徴的に描かれます。南国よりも、雪のある冬の北海道の単線の駅などが似合います。この語は、「立つ (stand)」を意味するラテン語動詞 sto に由来しています。stage (舞台)、state (状態)、status (地位)、statue (像)、stationary (静止した)、stay (とどまる) なども同語源とされています。station は 駅の他にもいろいろな意味をもっています。例えば police station(警察署)や fire station(消防署)などの「署」、weather station(測候所)や nuclear power station(原子力発電所)などの「所」、broadcasting station(放送局)などの「局」などの意味に相当します。また「ガソリンスタンド」にあたる英語として、gas station、service station、filling station などもあります。

さて、「文房具」を意味する stationery もこれらと同一の語源だそうです。station の語源は「(人などが) 立つ所」であり、16世紀に「宿場」「駅」などの意味に変化しました。stationery の語源は、「常設の場所 (station) で売られる品物」です。商人は教会の近くに常設の売店 (station) を開くことを許可され聖職者用の品物を売っていました。のちにそこで筆記具類を専門に扱うようになり、「文房具店」の意味となりました。

語源を遡ると、一見無関係な物同士が、実は大元は一つであったという思わぬ事実に遭遇し面白いですね。

出典

station (駅)とstationery (文房具)は同一語源である理由。- Just Follow Your Heart ! 「一番やりたいことをやる!」

117. 声と音

声の英語は Voice で、その語源はラテン語の vox で、これは「ボーカル」の語源でもあります。Voxを含んだラテン語成句に、Vox populi vox dei. がありますが、これは「民衆の声は神の声(である)」と訳されます。「天声人語」の由来です。この成句は、738年にアルクィンがフランク王国カール大帝に宛てて送った書簡でこの句が使われており、衆愚を戒める例として挙げられています。そして、群衆の騒動はいつも狂気に近いので、「民衆の声は神の声」と言い続ける人々の言うことに耳を傾けるべきではないとしています。

さて、日本音響研究所によれば、人間の声とは、様々な周波数の音の集まりで構成されていて、その声を、どの時間に、どの周波数の音を、どれくらい含んでいるかをソナグラフという機械で視覚的に三次元表示したところ、指紋のように人それぞれ異なった紋様として表すことができ、これは「声紋」と名付けられました。昭和45年、京都外語大講師の三好氏によって発表された「声と顔立」との相関関係の研究により、声の音色の相違は、口腔や鼻腔の容積及び構造に規定されているということが分かりました。また、一般に身長の高い人ほど声帯も大きく、大太鼓と小太鼓では大太鼓の方が低い音が出るように、大きい声帯を持つ人、つまり身長が高い人ほど低い声が出るそうです。このような特徴を声紋分析することにより、個人の特定が可能になります。録音技術の発達によって、現代では犯罪捜査の決め手になることも少なくないようです。

一方、音の英語は sound で、その語源はラテン語の sonus です。この語に似ている SONY のネーミングについて、1955年、共同創業者の盛田昭夫氏は以下のように話しています。「全世界で商品を売るブランドを確立するため、共同創業者の井深大氏と簡単で覚えやすく、どこの国でも同じように発音できる名称のアイデアを出し合い、練り上げました。」と。

SONYの由来は、ラテン語の sonus と当時流行していた sonny boy の sonny(坊や)という2つの言葉から生まれました。ただ、日本人は「ソンニー」と読む可能性があり、「損」を連想することを懸念した盛田氏が n を1つ取って SONY にしたそうです。

出典

Vox populi vox dei. - 山下太郎のラテン語入門

声紋とは|日本音響研究所

SONYの由来はラテン語の〇〇だった! - ITmedia PC USER

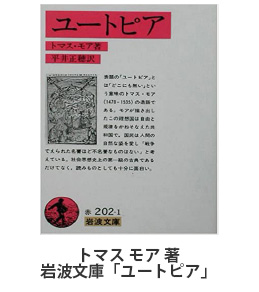

118. 理想郷:ユートピアとアルカディア

古代から、人間社会の理想の郷に思いを抱き、空想することは、洋を問わず試みられていました。中国では、桃源郷、無何有の郷など、西洋では、シャングリア、ユートピア、エルドラド、アルカディアなどが有名です。

このうち、ユートピア(英: utopia)は、イギリスの思想家トマス・モアが1516年にラテン語で出版した著作『ユートピア』に登場する架空国家の名前です。これはギリシア語の否定語 ou と topos「場所」から作られた「新しいラテン語」で、古典期にはその語は無かったものです。「どこにもない場所」という意味で、never-never land に近いものです。現実には決して存在しない理想的な社会として描かれ、その著作の意図は、現実の社会と対峙させ、現実への批判を行うことにあったようです。

このうち、ユートピア(英: utopia)は、イギリスの思想家トマス・モアが1516年にラテン語で出版した著作『ユートピア』に登場する架空国家の名前です。これはギリシア語の否定語 ou と topos「場所」から作られた「新しいラテン語」で、古典期にはその語は無かったものです。「どこにもない場所」という意味で、never-never land に近いものです。現実には決して存在しない理想的な社会として描かれ、その著作の意図は、現実の社会と対峙させ、現実への批判を行うことにあったようです。一方、アルカディア (英 Arcadia/Arkadia) は、ラテン文字による翻字には Arcadia と Arkadia の2種があります。これは、ギリシャのペロポネソス半島中央部にある古代の地域名ですが、ローマ時代の最大の詩人 ウェルギリウス・マロー (70-19BC) によりアルカディアを舞台とする詩が書かれ、後世に牧人の楽園として伝承されました。理想郷の代名詞となった名称はギリシア神話に登場するアルカス(アルカディア人の祖)に由来します。

Utopia は完全に管理された理想郷、Arcadia は田園的牧歌的な理想郷、この二つは意味するところに違いがあります。「ユートピア」という言葉を用いるときには時に注意が必要です。現代人が素朴に「理想郷」としてイメージするユートピアとは違い、トマス・モアらによる「ユートピア」には格差がない代わりに、人間の個性を否定した非人間的な管理社会の色彩が強く、決して自由主義的・牧歌的な理想郷(アルカディア)ではないようです。

Arcadiaの入ったラテン語の名言に Et in Arcadia ego があります。17世紀の画家・プッサン (Nicolas Poussin) の作品に、「アルカディアの牧人たち」という絵画があります。アルカディアの丘に、三人の若い羊飼いと女神と思われる女性がきちんとした構図で描かれています。青春を謳歌している三人は,くったく無く古い石棺の墓碑銘をなぞり、女神がやさしく青年の肩に手をのせ微笑んでいます。──その墓碑名にこの言葉が記されています。「私(死神)はアルカディアにおいてでさえも、存在している」という意味で、理想郷といえども生の儚なさと死の不可避性を説いています。

出典

ラテン語で『理想郷』はなんというのでしょう- | OKWAVE

Et in Arcadia ego. - 山下太郎のラテン語入門

アルカディア- Wikipedia

119. 花と小麦粉

クッキーやケーキなどの洋菓子作りの教室では日常的に、「フラワーを摂ってください」という声を聴くそうです。日清製粉が発売している薄力粉の商品に「フラワー」があり、袋にはひまわりのデザインがあしらわれています。英語では、flower 「花」と flour 「小麦粉」は標準英語では発音はまったく同じで、これを二重語(doublet) と言うそうです。興味あることに、この2つの言葉は元々一つの語だったそうです。

クッキーやケーキなどの洋菓子作りの教室では日常的に、「フラワーを摂ってください」という声を聴くそうです。日清製粉が発売している薄力粉の商品に「フラワー」があり、袋にはひまわりのデザインがあしらわれています。英語では、flower 「花」と flour 「小麦粉」は標準英語では発音はまったく同じで、これを二重語(doublet) と言うそうです。興味あることに、この2つの言葉は元々一つの語だったそうです。この語は、ラテン語の florem(flos 「花」の単数対格形)に由来し、13世紀にフランス語 flo(u)r を経由して英語に入りました。本来「花」を意味しましたが,13世紀の初期にすでに「小麦粉」の意味ももっていたそうです。「花」はきらびやかで美しく「最良のもの」の象徴であることから、「粉末の花」 (fleur de farine) といえば粉の王者たる「小麦粉」を意味しました。実際に、西洋では数ある穀物の粉の中でも、小麦の粉がもっとも良質で価値があるとされていました。

このように「花」と「小麦粉」は、元来、同一の語の関連する二つの意味だったのです。綴りも、ともに flour だったり flower だったりして、意味を基準として綴りが区別されていたわけではなかったそうです。これで長らく不便もなかったようですが、18世紀頃になって綴りの上でも区別をつけるようになったようです。両者の間に元々あった意味の関連が掴みにくくなったことが関連していると思われますが、なぜとりわけこの時期に二つの異なる語へと分化していったのかはよく分かっていません。併せて、日清製粉の「フラワー」の命名由来も知りたいところです。

出典

#183. flower と flour (hellog 英語史ブログ)

120. ステージ

ステージ(stage)とは一般に、舞台を表す英語で、その語源はラテン語 stare(立つ)で、もとは俗ラテン語の staticum(立つ空間)の意味で使われてきました。現在では、「位置」や「居場所」としても使われています。その他、段位や段階を意味したり、最近では、コンピュータゲーム(アクションゲームやシューティングゲーム)において、ゲーム内の一区切りを意味するようにもなりました。

一方、医学用語としてもステージという語はよく使用されています。病態の重症度やがんの進展度などにもステージ分類として使用されます。例えば、アメリカ心臓病学会(AHA)は、心不全の病期をステージA、B、C、Dと分類しています。がんの進展度分類には「TNM分類」以外に、「臨床進行期分類」があり、がんの種類によって、「発見時には、ステージIIIであった」などと表現されます。

また、高齢化社会に向けて、セカンドステージ(second stage)という言葉もあり、第二期、とくに定年後の第二の人生、余生の意味を表します。

出典

大腸がんのステージ(病期)について | 国立がん研究センター 中央病院

121. 大声で叫ぶクレーム

「クレーム」とは、日本では購入した商品やテレビ番組などに対する苦情を言い、さらに、サービスに対する苦情や改善要求、契約あるいは法律上の権利請求を指す和製英語です。英語で類似の意味を示すのは complaint と表現されます。説教、土下座などの過度な謝罪要求、暴言・暴行・時間拘束・言いがかり・揚げ足取りなどの不当なクレーマーには、警察を呼ぶことが求められる「カスタマー・ハラスメント」と言われます。

面白いことに、英語 claim の語源は、大声で叫ぶという意味のラテン語 clamare のようです。商品などにケチをつけて大声で叫ぶというクレームのイメージ通りです。

clamare は印欧租語の kele に遡ることができますが、叫んではっきりさせることから、clear (明らかな、取り除く)、clarify (明確さ) などの語が派生しています。

出典

笑える日本語辞典 「クレーム」講談社

122. 琥珀とアンバーコドン

「琥珀」の英語、アンバー (amber) はアラビア語の anbar から来ていますが、この語は、元々は中世ラテン語の ambar、そして古フランス語の ambre に由来しています。

「anbar」はマッコウクジラから採れる高級オイルの事を指しており、これは今で言う「ambergris」(竜涎香-りゅうぜんこう) のことです。アンバーグリスとも。マッコウクジラの腸内に生ずる灰色ないし褐色の蝋状塊で,捕食したイカの口器などが含まれるため,これらに原因する一種の病的結石に近いものとされています。水に難溶ですがアルコールに溶け,乾燥後アルコールに浸けたものは麝香 (じゃこう) に似たかおりをもち古来香料として珍重されます。その後、1400年頃になると言葉の意味が広がって、「樹脂」を指すように変化し、竜涎香と樹脂は、両者とも「浜辺に打ち上げられた形で見つかる」という共通点をもっていたため、いつの間にか言葉が混同してしまったようです。その後,アンバーと言う言葉は、十字軍の進軍と共にヨーロッパに広がっていきました。

アンバーは、主として白亜紀(1億4300万年前〜6500万年前までの間)以前の岩石から採取されます。原産はかつてのプロイセン(現在ドイツ北東部〜バルト海南岸の大部分を占める地方)が主要産地でしたが、現在では約90%がバルト海近辺のロシアで採取されます。また、ドミニカのブルーアンバーは高値で取引されているそうです。

さて、話は全く変わって、今日隆盛を深める遺伝子工学の用語の1つにコドン(英: codon)があります。コドンとは、核酸の塩基配列が、タンパク質を構成するアミノ酸配列へと生体内で翻訳されるときの、各アミノ酸に対応する3つの塩基配列のことで、特に、mRNAの塩基配列を指します。DNAの配列において、ヌクレオチド3個の塩基の組み合わせであるトリプレットが、1個のアミノ酸を指定する対応関係が存在します。このうち、「アンバーコドン」と呼ばれるものがあります。「終止コドン」*1 には3種類あり、それぞれUAG (amber)、UGA (opal)、及びUAA (ochre)という不思議な名前を持っています。この命名について面白いエピソードを読みましたので紹介します。

1960年前後のT4ファージを用いた変異実験が発端のようで、当時 Caltech の研究者であった Dr. Dick Epstain が実験の発案し、大学院生の Charley Steinberg に、2,000個のファージのプラークをピッキングするという、かなり手間のかかる実験によってその説が裏付けられるのではないかという仮説を立てました。そして2人は、その“かなり”大変な実験を、ある大学院生をうまく説得して実施してもらう約束を取り付けました。その大学院生の名前は “Harris Bernstein”。もし実験がうまくいったら、その「ミュータント」*2 に彼にちなんだ名前をつけるという条件で、交渉は成立したそうです。

その実験は2種類の大腸菌 (K12S(λ)とB株) に変異処理したT4ファージを感染させ、K12S(λ)だけでプラークを形成するような株を選抜するという大掛かりなものでした。幸運なことに、2,000個のプラークを調べた結果、幾つかそのようなミュータントが得られることが分かりました。分離されたミュータントは、K12S(λ)株ではプラークを形成することが出来ましたが、B株では形成することが出来ず、実験は成功でした。

そこで Epstain らは約束どおり、このミュータントに彼にちなんだ名前をつけることにしました。当時 Harris Bernstein は、ドイツ語の “Bernstein” が英語の “Amber(琥珀(色))” を意味することから、“Forever Amber” というニックネームで呼ばれていたようです。そして、このミュータントは “amber” ミュータントと命名されました。まさにこれが、amber コドンの語源になったわけです。当時の命名の経緯は、出典3)に詳細に記載されています。

その後の研究で、amber ミュータントは UAG へのナンセンスミュータントであり、amber サプレッサー系の無いB株ではレスキューされないことなどが、次々と別のグループの研究で明らかとなりました。この研究は、サプレッサー tRNA などの研究の先駆けになりました。その後 UGA や UAA に関しても同じような現象が発見され、洒落でそれぞれ opal (オパール色、蛋白石色)、及び ochre (黄土色)という名前が付けられたようです。

出典

1) アンバー(amber/琥珀)〜組成・特徴・歴史・産地など宝石のスペックを写真や動画で学ぶ (houseki-mall.com)

2)「源流を遡る」第1回 - コーヒーブレイク | amberコドンって? (TOYABO)

3)“The Amber Mutants of Phage T4” Genetics 141: 439-442 (1995)

脚注:

*1終止コドンとは、遺伝暗号を構成する64種のコドンのうち、対応するアミノ酸(とtRNA)がなく、最終産物である蛋白質の生合成を停止させるために使われているコドン。終結コドンあるいはアミノ酸を指定しないことから、ナンセンスコドンとも呼ばれる。一般に核ゲノムから転写されるmRNA上のコードでは、UAA(オーカー)・UAG(アンバー)・UGA(オパール)の3種がある。

*2 ミュータント(mutant)とは、突然変異体を示す。

123. ストイック

日本のプロ野球のみでなくアメリカ大リーグ(MLB)でも大活躍したイチロー選手などトップアスリートの練習や体力作りを含めた日常の一途な生き方を「ストイック」という言葉でよく表現されます。ストイックとは、「自身を厳しく律し、禁欲的に己を持する」という意味のことで、換言すれば、「さまざまな欲求に左右されず、自分で定めた基準を頑固に守って行動する」、という意味に当たります。

日本のプロ野球のみでなくアメリカ大リーグ(MLB)でも大活躍したイチロー選手などトップアスリートの練習や体力作りを含めた日常の一途な生き方を「ストイック」という言葉でよく表現されます。ストイックとは、「自身を厳しく律し、禁欲的に己を持する」という意味のことで、換言すれば、「さまざまな欲求に左右されず、自分で定めた基準を頑固に守って行動する」、という意味に当たります。ストイックは、英語で stoic と表記し、もともと、ギリシャのゼノンが始めたストア学派やストア学派の哲学者を意味する言葉で、その語源はラテン語 strict‐, stringere(強く引っぱる)です。ストア学派が、禁欲主義に基づく幸福論を唱えたことにより、ストイックいう言葉そのものに「禁欲的な」という意味が日本で定着しました。歴史的な背景や経緯は難しそうですが、ストア哲学(stoicism)の4つの美徳として、勇気、忍耐、正義、知恵があります。困難には勇気を持って立ち向かい、正しい方法で忍耐を持って適切に対処し、自分が信じることに正義を持ち、広い心で知恵を身につけることが大切とされています。

ストイックの対義語としては「エピキュリアン」あるいは「享楽的」などの表現があります。「エピキュリアン」は、本来、エピクロス派の哲学者を表す言葉だそうですが、彼らが快楽主義を唱えたことから、ストイックの対義語として用いられます。

現在の stoic の意味と日本語のストイックの意味の違いについて、出典から引用させていただきます。現在の英語のstoicの意味は本来の意味の一部が切り取られ、「感情を表さず、辛いことがあっても文句を言わないこと」という意味で使われているそうです。一方、日本語では「継続的・集中的に目標に向かって鍛錬すること」という意味合いで使われ、どちらかというと本来の意味に近い使い方がされているそうです。

出典

英語のstoicと日本語のストイックは意味が違う?ストイックの英語表現(イングリッシュラボ)(rarejob.com)

124. レジェンド

日本語でレジェンド (伝説) という言葉が好んで使われるようになったのは1985年で、本田技研工業が乗用車のブランド名として、伝統や高級感を連想させる「レジェンド」を使い始めたのがきっかけのようです。

一方、「偉業を成し遂げた人」という意味でも、とくにスポーツ選手に対して栄誉を称える意味を込めて「レジェンド」の呼称が用いられます。2014年に開かれたソチ冬季五輪で、7度目のオリンピックに出場したスキージャンプの葛西紀明選手(当時41歳)が銀メダルを獲得し、その称号として、「レジェンド」が一躍注目を浴びました。彼は2024年現在もワルドカップに出場し、最多出場の自己記録を更新中です。

レジェンド(legend)とは英語で「伝説」のことですが、「偉業を成し遂げた人」のことも意味します。legend の語源は、ラテン語で「聖人伝」を意味する legenda です。直訳では「読まれるべき」という意味を持っています(参考:『ランダムハウス英和辞典』小学館)。つまり「読まれるべき」ものが「伝説」であり、伝説のように語り伝えられるべき人物が「偉人」ということになります。昨今は、日本のマスメディアによる一過性のブームに乗じた後付けの粗製乱造である事に注意喚起する声もあるようです。

英文論文などで、図表などに付される凡例や説明文を意味する語として、Figure legendsがあります。「伝説」という意味の legend と同じく、ラテン語の legenda(読まれるべきもの)に由来していると考えれば、この意味が理解できます。

出典

第15回 レジェンド | 続 10分でわかるカタカナ語(もり・ひろし & 三省堂編修所)(三省堂 ことばのコラム) (sanseido-publ.co.jp)

125. カーテン

現代の暮らしの中で、ほぼどの家でも窓には「カーテン」があります。必要に応じて遮れば、差し込む光を妨ぎ、部屋を暗くすることができます。また、室内を外から見えなくすることによってプライバシーを保つ効果もあります。多人数の病室などでは、カーテン1枚を引くだけでもある程度のプライバシー保護には役立ちます。

現代の暮らしの中で、ほぼどの家でも窓には「カーテン」があります。必要に応じて遮れば、差し込む光を妨ぎ、部屋を暗くすることができます。また、室内を外から見えなくすることによってプライバシーを保つ効果もあります。多人数の病室などでは、カーテン1枚を引くだけでもある程度のプライバシー保護には役立ちます。「カーテン」の語源は、ラテン語で「覆う」という意味を持つ Cortina です。このラテン語は、その他、鍋、釜、器(うつわ) や、人の輪 (サークル) の意味もあります。

カーテンがいつごろから使用されてきたかの詳細は不明ですが、一説には古代エジプト文明のころに、すでに当時は、洞窟の出入り口に獣の皮を吊り下げて寒さを凌いだり、天蓋付きベッドの覆いとして用いられていたとされています。このカーテンは残念ながら現存していませんが、古代ローマ時代の絵画などでよく見られます。

14から15世紀ごろになると、ヨーロッパにてカーテンをガラス窓につけるという文化が芽吹くようになりました。とはいえこの時代に使われているものも、光が差し込むのを防ぐという役割よりは、窓そのものを飾り立てるという意図が強かったとされています。つまり、当時はガラスが非常に貴重であり、大量生産ができないような時代でしたから、教会や宮殿など、財産や収入のある一部の貴族達のみ用いられていました。

さらに時代が流れて19世紀ごろになると、ヨーロッパにて現代のようなドレープとレースの二つを併用するスタイルのカーテンが普及し始めました。

さて、イギリスのウィンストン・チャーチルが第61代首相退任後の1946年3月、米国で演説し、「鉄のカーテン」(英: Iron Curtain)という表現を使いました。これは、冷戦時代のヨーロッパにおいて東西両陣営の緊張状態を表すために用いられた比喩で、その後、他の分野などでも、「遮断する」という意味を込めて盛んに用いられる言葉となりました。

出典

ヨーロッパから見るカーテンの歴史 | カーテン・ラグの豆知識 (cucannetshop.jp)