堾挿偺庯枴偺晹壆 儔僥儞岅偲僄僺僜乕僪 (1)

丂栚師

丂栚師

1乣25 | 26乣50 | 51乣75 | 76乣100 | 101乣125 | 126乣

0. 偼偠傔偵

1. 儃僀僕儍乕偺僑乕儖僨儞儗僐乕僪

2. 敀撪忈

3. 峛巕墍丗怺峠偺桪彑婙

4. 僶儔偺壓偱 sub rosa

5. 戝妛偲峑孭

6. 怘梸 vs 棟惈

7. 儂僂僙儞僇

8. 僇僄僲儔僽僨傿僥傿僗丒僄儗僈儞僗

9. Re:丂尰嵼丄擔杮恖偑栚偵偡傞嵟傕恎嬤側儔僥儞岅

10. White album

11. 忋栰偺摵憸偲偄偊偽

12. 塮夋007僔儕乕僘偲儔僥儞岅

13. 僸億僋儔僥僗偵偮偄偰丗偝傢傝

14. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(1)

15. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(2)

16. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(3)

17. 夞暥

18. 擔杮偺戝妛寶暔偲儔僥儞岅

19. 僐僗儌僗偲僇僆僗

20. 搶梞偲惣梞

21. Pater丗晝側傞傕偺

22. 僕僊僞儕僗

23. 僇乕僫價

24. 悈

25. 僶僢僴嶌昳偲儔僥儞岅

偼偠傔偵

丂巹偼埲慜偐傜尵梩偺岅尮偵嫽枴傪帩偪丄儔僥儞岅偺尵岅攈惗帿揟側偳傪妝偟傓偙偲傪枾偐側庯枴偲偟偰偄傑偟偨丅

丂儔僥儞岅偼丄婭尦慜700擭慜偐傜屆戙儘乕儅嫟榓崙偱岞梡岅偲偟偰巊梡偝傟峀偔晛媦偟偨屆戙尵岅偱偡丅476擭丄惣儘乕儅掗崙柵朣屻偼丄儘乕儅暥壔寳偺屆揟暥妛傪揱彸偡傞栶妱傪扴偆堦曽丄惃椡傪怢偽偡僉儕僗僩嫤夛傪捠偟偰僇僩儕僢僋嫵夛偺岞梡岅偲偟偰丄嵳楃廆嫵梡岅偵側傝傑偟偨丅尰嵼偼僶僠僇儞偺岞梡岅偱偁傞傕偺偺丄擔忢偱偼傎偲傫偳巊梡偝傟偰偄傑偣傫丅偟偐偟丄堛妛丒帺慠壢妛丒悢妛丒揘妛丒岺嬈媄弍側偳懡偔偺愱栧暘栰偱偼丄儔僥儞岅偑崱偱傕梡偄傜傟懕偗偰偄傑偡丅巹偼嶳壓懢榊愭惗偺乽儔僥儞岅擖栧乿偵姶壔偝傟丄儔僥儞岅偺柤尵丄奿尵傪枴傢偄傑偟偨丅傑偨丄儔僥儞岅偵娭偡傞僄僢僙乕傗偙傏傟榖偵傕戝偄偵怱摦偐偝傟傑偟偨丅偙偺彫暥偼丄巹偑挿擭嫽枴傪枺偐傟偨儔僥儞岅偵娭偡傞僄僺僜乕僪傪傑偲傔偨傕偺偱偡丅

奆條偵傕偤傂撉傫偱捀偒丄柧傞偔朙偐側婥暘傪嫟桳偱偒偨傜偲巚偭偰偄傑偡丅

1. 儃僀僕儍乕偺僑乕儖僨儞儗僐乕僪

丂暷崙峲嬻塅拡嬊(NASA)偐傜1977擭偵懪偪忋偘傜傟偨儃僀僕儍乕扵嶕婡偵偼丄乽僑乕儖僨儞儗僐乕僪乿偑搵嵹偝傟偨丅抧媴奜抦揑惗柦懱(塅拡恖)傗枹棃偺恖椶偑尒偮偗偰夝撉偟偰偔傟傞偙偲傪婜懸偟偰丄抧媴偺惗柦傗暥壔偺懚嵼傪揱偊傞壒傗夋憸偑廂傔傜傟偰偄傑偡丅偙偺拞偵偼丄僸僩抝彈偺僔儖僄僢僩丄怘傋傞摦嶌丄悢帤傗娙扨側扨埵丄妛峑偱偺応柺丄暥帤傪帵偡杮丄妝婍傗妝晥丄擔忢偺廰懾傗儅乕働僢僩丄僗億乕僣偺堦応柺丄價儖偺栭宨側偳偺晽宨丄捁廱偺巔側偳側偳55偐崙偺壒惡傗壒妝偑娷傑傟偰偍傝丄偄傢偽塅拡偵杽傔偨僞僀儉僇僾僙儖偲尵偊傑偡丅偙偺儗僐乕僪僕儍働僢僩偵偼丄儔僥儞岅偱Ad astra per aspera乮崲擄傪崕暈偟偰塰岝傪妉摼偡傞乯偲彂偐傟偨丄僙僱僇偺奿尵偺儌乕儖僗怣崋偑廂傔傜傟偰偄傑偡丅Astra偲偼揤丄惎嵗傪堄枴偟偰偍傝丄儘儅儞傪憕偒棫偰傜傟傞傄偭偨傝偺尵梩偲巚傢傟傑偡丅巹偼丄偙偺撪梕偼堦恖堦恖偺姵幰偝傫偺帯椕栚昗偱傕捠梡偡傞偲峫偊丄媨愳撪壢堛堾偺庴晅慜偵偙偺奿尵傪宖帵偟傑偟偨乮恾1乯丅

丂NASA尋媶堳偱丄楅幁抁婜戝妛妛挿偱偁偭偨屘嵅帯惏晇巵偼丄儗僐乕僪偵僶僢僴偺僾儗儕儏乕僪偲C52偺壒偺廂榐嬋傪悇慐偟嵦梡偝傟傑偟偨丅嵅帯愭惗偺惗奤丄偲偔偵塅拡傗暔棟偲壒妝偲偺偐偐傢傝偼偲偰傕嫽枴怺偔姶摦偟傑偡丅嵅帯愭惗偼乽悢愮擭偐偗偰侾夞傝偡傞楢惎偺尋媶偵惗奤傪曺偘傞恖傕偄傞丅堦恖偺恖惗偺拞偱姰寢偱偒側偄偙偲傪攚晧偄側偑傜丄恖偼惗偒偰偄傞偲儃僀僕儍乕偼嫵偊偰偔傟傞丅乿偲弎傋偰偄傑偡丅

丂NASA尋媶堳偱丄楅幁抁婜戝妛妛挿偱偁偭偨屘嵅帯惏晇巵偼丄儗僐乕僪偵僶僢僴偺僾儗儕儏乕僪偲C52偺壒偺廂榐嬋傪悇慐偟嵦梡偝傟傑偟偨丅嵅帯愭惗偺惗奤丄偲偔偵塅拡傗暔棟偲壒妝偲偺偐偐傢傝偼偲偰傕嫽枴怺偔姶摦偟傑偡丅嵅帯愭惗偼乽悢愮擭偐偗偰侾夞傝偡傞楢惎偺尋媶偵惗奤傪曺偘傞恖傕偄傞丅堦恖偺恖惗偺拞偱姰寢偱偒側偄偙偲傪攚晧偄側偑傜丄恖偼惗偒偰偄傞偲儃僀僕儍乕偼嫵偊偰偔傟傞丅乿偲弎傋偰偄傑偡丅弌揟

挬擔怴暦僨僕僞儖(2013擭9寧13擔)

http://goldenrecord.org/

嵅帯惏晇亀塅拡偼偡傋偰傪嫵偊偰偔傟傞亁乮PHP尋媶強乯丄亀塅拡偺晽偵暦偔亁乮僙儖僼儔乕僯儞僌尋媶強乯丄亀偍偦傜偵偼偰偼偁傞偺亁乮嬍愳戝妛弌斉晹乯丄亀惎傊偺僾儗儕儏乕僪亁乮栙弌斉乯丄亀擇廫悽婭偺朰傟傕偺亁乮塤曣彂朳乯丄亀乽傢偐傞乿偙偲偼乽偐傢傞乿偙偲亁乮梴榁栃巌偲偺嫟挊乯乮壨弌彂朳怴幮乯丄亀偐傜偩偼惎偐傜偱偒偰偄傞亁乮弔廐幮乯

2. 敀撪忈

丂崅楊壔幮夛傪寎偊丄娽壢椞堟偺壛楊偵傛傞幘姵偺戙昞偲偟偰丄敀撪忈偼桳柤偱偡丅Cataract乮敀撪忈乯偼儔僥儞岅偺 cataracta 傪岅尮偲偟丄乽戝戧丄鄀晍丄杬棳丄崑塉丄峖悈乿傪堄枴偟傑偡丅媫棳偑敀偭傐偔尒偊傞傛偆偵丄偙偺梡岅偼屻偵丄乽壛楊偵敽偆娽媴偺敀戺乿傪斾歡偡傞尵梩偲偟偰梡偄傜傟偨偦偆偱偡丅cataracta 偵偼偦偺懠偵丄儓乕儘僢僷側偳偵偁傞忛忛栧傗忛暻偺弌擖傝岥側偳偵偮偄偰偄偨悅捈偵棊壓偡傞揝奿巕乮棊偲偟奿巕乯偲偄偆堄枴傕偁傝丄偙偺 "忈奞暔"乮栚偺拞偵僔儍僢僞乕偑壓傝偨偲偄偆姶偠乯偲偄偆堄枴偺晹暘偑僼儔儞僗岅傪捠偟偰塸岅偵搉傝丄乽娽昦乿偲偄偆堄枴偵側偭偨壜擻惈偑偁傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅拞悽偐傜偺楌巎偺偁傞墷廈偺奨偵峴偔偲丄崱偱傕揝奿巕偺偮偄偨忛栧傪尒傞偙偲偑偁傝丄墷廈撈摿偺楌巎偺崄傝偑姶偠傜傟傑偡乮恾2乯丅

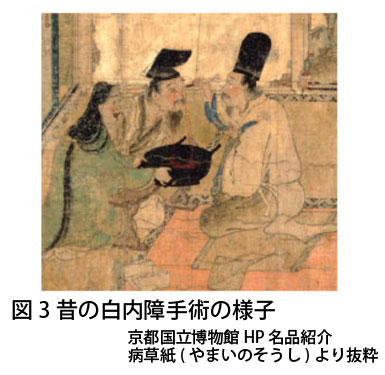

丂崅楊壔幮夛傪寎偊丄娽壢椞堟偺壛楊偵傛傞幘姵偺戙昞偲偟偰丄敀撪忈偼桳柤偱偡丅Cataract乮敀撪忈乯偼儔僥儞岅偺 cataracta 傪岅尮偲偟丄乽戝戧丄鄀晍丄杬棳丄崑塉丄峖悈乿傪堄枴偟傑偡丅媫棳偑敀偭傐偔尒偊傞傛偆偵丄偙偺梡岅偼屻偵丄乽壛楊偵敽偆娽媴偺敀戺乿傪斾歡偡傞尵梩偲偟偰梡偄傜傟偨偦偆偱偡丅cataracta 偵偼偦偺懠偵丄儓乕儘僢僷側偳偵偁傞忛忛栧傗忛暻偺弌擖傝岥側偳偵偮偄偰偄偨悅捈偵棊壓偡傞揝奿巕乮棊偲偟奿巕乯偲偄偆堄枴傕偁傝丄偙偺 "忈奞暔"乮栚偺拞偵僔儍僢僞乕偑壓傝偨偲偄偆姶偠乯偲偄偆堄枴偺晹暘偑僼儔儞僗岅傪捠偟偰塸岅偵搉傝丄乽娽昦乿偲偄偆堄枴偵側偭偨壜擻惈偑偁傞偲偄傢傟偰偄傑偡丅拞悽偐傜偺楌巎偺偁傞墷廈偺奨偵峴偔偲丄崱偱傕揝奿巕偺偮偄偨忛栧傪尒傞偙偲偑偁傝丄墷廈撈摿偺楌巎偺崄傝偑姶偠傜傟傑偡乮恾2乯丅 丂堦曽丄擔杮偵偍偄偰傕屆偔偐傜丄敀撪忈偵娭偡傞婰嵹偑巆偝傟偰偄傑偡丅暯埨帪戙枛婜偐傜姍憅帪戙弶婜崰偵昤偐傟偨奊姫暔偵丄昦憪巻乮傗傑偄偺偦偆偟乯偑偁傝丄摉弶偼姫巕杮偱偟偨偑丄尰嵼偼応柺偛偲偵愗傝棧偝傟偰偄傑偡丅摉帪偺庬乆偺婏昦傗帯椕朄側偳晽懎傪廤傔偨傕偺偱丄娙扨側愢榖晽帉彂偲堦恾偺奊偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅嫗搒崙棫攷暔娰HP偺柤昳徯夘棑偵偼丄偙偺敀撪忈偺庤弍曽朄偼丄恓偱娽媴傪撍偒丄悈徎懱傪屻傠懁乮徤巕懱撪乯偵扙塒偝偣傞偲偄偆曽朄偱偟偨乮恾3乯丅

丂堦曽丄擔杮偵偍偄偰傕屆偔偐傜丄敀撪忈偵娭偡傞婰嵹偑巆偝傟偰偄傑偡丅暯埨帪戙枛婜偐傜姍憅帪戙弶婜崰偵昤偐傟偨奊姫暔偵丄昦憪巻乮傗傑偄偺偦偆偟乯偑偁傝丄摉弶偼姫巕杮偱偟偨偑丄尰嵼偼応柺偛偲偵愗傝棧偝傟偰偄傑偡丅摉帪偺庬乆偺婏昦傗帯椕朄側偳晽懎傪廤傔偨傕偺偱丄娙扨側愢榖晽帉彂偲堦恾偺奊偱峔惉偝傟偰偄傑偡丅嫗搒崙棫攷暔娰HP偺柤昳徯夘棑偵偼丄偙偺敀撪忈偺庤弍曽朄偼丄恓偱娽媴傪撍偒丄悈徎懱傪屻傠懁乮徤巕懱撪乯偵扙塒偝偣傞偲偄偆曽朄偱偟偨乮恾3乯丅弌揟

儔僥儞岅亅擔杮岅亅攈惗塸岅帿揟丗 嶳拞尦曇挊丂崙嵺岅妛幮

僂傿僉儁僨傿傾乽棊偲偟奿巕乿

嫗搒崙棫攷暔娰柤昳徯夘 昦憪巻(傗傑偄偺偦偆偟)

3. 峛巕墍丗怺峠偺桪彑婙

丂崅峑媴帣偼"怺峠偺桪彑婙"傪傔偞偟擬愴傪孞傝峀偘傑偡乮恾4乯丅 1915擭乮戞1夞戝夛乯偵乽慡崙戝夛偺攅幰偵憲傜傟傞傢偗偩偐傜擔杮堦偺婙傪憲傠偆乿偲偄偆棟桼偐傜丄嫗搒偱桳柤側揱摑岺寍偺惣恮怐偺怑恖丄暯壀婙惢憿偑憂偭偨傕偺偱丄惂嶌旓偼栺1,500墌乮尰嵼偺壿暭壙抣偱栺1,000枩墌乯偲偄傢傟偰偄傑偡丅桪彑婙偵偼儔僥儞岅偱乽VICTORIBUS PALMAE乿乮彑幰偵塰岝偁傟乯偲巋廕偝傟偰偄傑偡丅桪彑峴恑偱僥儗價偵塮傞桪彑婙偱偼偙偺儔僥儞岅傪妋擣偡傞偙偲偼帄擄偱偡丅2018擭偵偼戝夛偺100夞婰擮偲偟偰丄60擭怳傝偵怴挷偝傟偨3戙栚偺桪彑婙偑庼梌偝傟傑偟偨丅愭戙偲摨偠偔惣恮怐偺乽偮偯傟怐傝乿偺媄弍偱怐傜傟丄惢嶌偵偼1擭6偐寧傪梫偟偨偦偆偱偡丅怴偟偄婙偵傕儔僥儞岅偱摨偠巋廕偑巤偝傟偰偄傑偡丅偪側傒偵丄弔偺僙儞僶僣偱偼弨桪彑峑偵婙偑憽傜傟傑偡偑丄壞偺戝夛偵偼弨桪彑婙偑側偄偦偆偱偡丅側偍丄壓婰偺HP偵偼桪彑婙嶌惢偵娭偟偰偺柺敀偄僄僺僜乕僪偑婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

丂崅峑媴帣偼"怺峠偺桪彑婙"傪傔偞偟擬愴傪孞傝峀偘傑偡乮恾4乯丅 1915擭乮戞1夞戝夛乯偵乽慡崙戝夛偺攅幰偵憲傜傟傞傢偗偩偐傜擔杮堦偺婙傪憲傠偆乿偲偄偆棟桼偐傜丄嫗搒偱桳柤側揱摑岺寍偺惣恮怐偺怑恖丄暯壀婙惢憿偑憂偭偨傕偺偱丄惂嶌旓偼栺1,500墌乮尰嵼偺壿暭壙抣偱栺1,000枩墌乯偲偄傢傟偰偄傑偡丅桪彑婙偵偼儔僥儞岅偱乽VICTORIBUS PALMAE乿乮彑幰偵塰岝偁傟乯偲巋廕偝傟偰偄傑偡丅桪彑峴恑偱僥儗價偵塮傞桪彑婙偱偼偙偺儔僥儞岅傪妋擣偡傞偙偲偼帄擄偱偡丅2018擭偵偼戝夛偺100夞婰擮偲偟偰丄60擭怳傝偵怴挷偝傟偨3戙栚偺桪彑婙偑庼梌偝傟傑偟偨丅愭戙偲摨偠偔惣恮怐偺乽偮偯傟怐傝乿偺媄弍偱怐傜傟丄惢嶌偵偼1擭6偐寧傪梫偟偨偦偆偱偡丅怴偟偄婙偵傕儔僥儞岅偱摨偠巋廕偑巤偝傟偰偄傑偡丅偪側傒偵丄弔偺僙儞僶僣偱偼弨桪彑峑偵婙偑憽傜傟傑偡偑丄壞偺戝夛偵偼弨桪彑婙偑側偄偦偆偱偡丅側偍丄壓婰偺HP偵偼桪彑婙嶌惢偵娭偟偰偺柺敀偄僄僺僜乕僪偑婰嵹偝傟偰偄傑偡丅弌揟

https://sunchi.jp/sunchilist/kyoto/69488丂丂嫗搒丂暯壀婙惢憿姅幃夛幮丂2019.8.3搳峞暘

4. 僶儔偺壓偱 sub rosa

丂sub-偼儔僥儞岅桼棃偺塸岅偺愙摢帿偱丄乽壓丒師乿側偳傪堄枴偟丄subway乮抧壓揝乯丄submarine乮愽悈娡乯丄subtitle乮帤枊乯側偳丄懡偔偺攈惗岅偑偁傝傑偡丅儔僥儞岅偺 sub rosa 偺尦乆偺堄枴偼乽僶儔偺壓偱乿偱偡偑丄揮偠偰乽旈枾偵丄撪枾偵乿偲尵偆堄枴偱丆塸岅偱偼 "under the rose"偲栿偝傟傑偡丅

丂sub-偼儔僥儞岅桼棃偺塸岅偺愙摢帿偱丄乽壓丒師乿側偳傪堄枴偟丄subway乮抧壓揝乯丄submarine乮愽悈娡乯丄subtitle乮帤枊乯側偳丄懡偔偺攈惗岅偑偁傝傑偡丅儔僥儞岅偺 sub rosa 偺尦乆偺堄枴偼乽僶儔偺壓偱乿偱偡偑丄揮偠偰乽旈枾偵丄撪枾偵乿偲尵偆堄枴偱丆塸岅偱偼 "under the rose"偲栿偝傟傑偡丅悽奅戝昐壢帠揟偱偼丄僊儕僔傾恄榖偱僶儔偑捑栙偺恄僴儖億僋儔僥僗偵梌偊傜傟偨偲偄偆屘帠偵婎偯偔偲偄傢傟丄屆戙儘乕儅偱偼丄夛択傗墐夛傪偡傞嵺丄揤堜偵僶儔偺壴傪挙傝丄偦偺帪偺榖偺旈枾尩庣傪媮傔偨屆偄廗姷偵傛傞偲偄偆婰弎偑偁傝傑偡丅僶儔偺壴尵梩偼乽忣擬丄垽忣丄旤乿側偳偱丄垽傗旤偺徾挜偱偁傞偙偲偼桳柤偱偡偑丄偙偺嬪偺傛偆偵乽旈枾乿偺僔儞儃儖偵傕側偭偰偄傑偡丅

尋媶幮偺塸榓帿揟偵偼丄尰戙塸暥椺偲偟偰丄"We held a meeting sub rosa to avoid general criticism." (堦斒揑側斸敾傪旔偗傞偨傔偵丄旈枾偵夛媍傪奐偄偨) 偲婰嵹偝傟偰偄傑偡偺偱丄尰戙岅偲偟偰傕捠梡偟偰偄傞傛偆偱偡丅

偄偢傟偵偟偰傕丄僶儔偵偼尒偨栚埲忋偵墱怺偄恄旈惈偑姶偠傜傟傑偡丅偪側傒偵丄"A rose is a rose is a rose."偲偄偆暥偼丄"a rose" 偑3偮傕偁傞丄偲巚傢傟傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄傾儊儕僇偺彫愢壠Gertrude Stein偺桳柤側尵梩偱丄乽僶儔偼僶儔偱偁傞丅僶儔偺壴偑僶儔偱偁傝丄僶儔偺僩僎偑僶儔偱偁傞丅僶儔偺崻偑僶儔偱偁傞傛偆偵丄偦傟埲奜偵僶儔偺杮幙偼懚嵼偟側偄乿丄偡側傢偪丄乽僶儔偼僶儔偱丄偦傟埲忋偱傕偦傟埲壓偱傕側偄乿偲偄偆堄枴偱偡丅

弌揟

悽奅戝昐壢帠揟丂暯杴幮

怴塸榓拞帿揟丂尋媶幮

5. 戝妛偲峑孭

丂悽奅偺戝妛偵偼嫵孭傗儌僢僩乕傪抂揑側儔僥儞岅偱昞尰偟丄偙傟傪戝妛偺儘僑偵偟偰僌僢僘偲偟偰斕攧偟偰偄傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅戙昞椺傪嫇偘傞偲丄僴乕僶乕僪戝妛偺 Veritas乮恀棟乯乮恾5乯丄僀僃乕儖戝妛偺 Lux et Veritas乮岝偲恀棟乯丄僇儕僼僅儖僯傾戝妛偺 Fiat lux.乮岝偁傟乯丄僐儘儞價傾戝妛偺 In lumine Tuo videbimus lumen.乮擆偺岝偺側偐偵変傜偼岝傪尒弌偡乯丄働儞僽儕僢僕戝妛偺 Hinc lucem et pocula sacra.乮偙偙偐傜岝偲恄惞側攗傪乯丄僆僢僋僗僼僅乕僪戝妛偺 Dominus illuminatio mea.乮庡偼傢偑岝乯側偳丄恀棟傗岝偲偄偆儔僥儞岅偺巊梡偑懡偄偙偲偑暘偐傝傑偡丅庒幰偑戝妛偱枹棃偺岝傝婸偔婓朷傪傕偭偰恀棟傪捛媶偟偰傎偟偄偲偄偆婅偄偺昞傢傟偲巚傢傟傑偡丅

丂悽奅偺戝妛偵偼嫵孭傗儌僢僩乕傪抂揑側儔僥儞岅偱昞尰偟丄偙傟傪戝妛偺儘僑偵偟偰僌僢僘偲偟偰斕攧偟偰偄傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅戙昞椺傪嫇偘傞偲丄僴乕僶乕僪戝妛偺 Veritas乮恀棟乯乮恾5乯丄僀僃乕儖戝妛偺 Lux et Veritas乮岝偲恀棟乯丄僇儕僼僅儖僯傾戝妛偺 Fiat lux.乮岝偁傟乯丄僐儘儞價傾戝妛偺 In lumine Tuo videbimus lumen.乮擆偺岝偺側偐偵変傜偼岝傪尒弌偡乯丄働儞僽儕僢僕戝妛偺 Hinc lucem et pocula sacra.乮偙偙偐傜岝偲恄惞側攗傪乯丄僆僢僋僗僼僅乕僪戝妛偺 Dominus illuminatio mea.乮庡偼傢偑岝乯側偳丄恀棟傗岝偲偄偆儔僥儞岅偺巊梡偑懡偄偙偲偑暘偐傝傑偡丅庒幰偑戝妛偱枹棃偺岝傝婸偔婓朷傪傕偭偰恀棟傪捛媶偟偰傎偟偄偲偄偆婅偄偺昞傢傟偲巚傢傟傑偡丅丂儐僯乕僋側傕偺偲偟偰丄儅僒僠儏乕僙僢僣岺壢戝妛偼 Mens et Manus乮怱偲庤乯偲偟偰偄傑偡丅岺壢戝妛偲偟偰丄敪柧傗岺晇側偳偼庤偺嶌嬈偑昁恵偱偁傞偐傜偲峫偊傜傟偨傕偺偱偟傚偆偐丅

丂擔杮偺妛峑偵偼丄嫵孭傪儔僥儞岅偲偟偰嵦梡偟偰偄傞偲偙傠偼丄堦晹偺僉儕僗僩嫵宯偺妛峑傪彍偄偰嬌傔偰彮悢偱偡丅乽偳偙偺妛峑偱傕丄寶妛偺惛恄傗嫵孭偑偁傞偺偱丄儔僥儞岅偱傕昞婰偟偰傒傞偺傕儐僯乕僋偱丄報徾怺偔丄怴偨側曣峑垽偑惗傑傟傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅乿偲嶳壓愭惗偺尵梩偱偡丅巀惉両

弌揟

嶳壓懢榊乽儔僥儞岅擖栧乿

6. 怘梸 vs 棟惈

丂搶嫗抮戃偵偁傞棫嫵戝妛偺惓栧傪偔偖傞偲丄恀岦偐偄墱偵戞堦妛怘偑傒偊傑偡乮恾6乯丅妛怘側偑傜丄僥乕僽儖傗堉巕偼栘惢偱廳岤姶偑偁傞傛偆偱偡丅擖岥偵儔僥儞岅偱丄 APPETITVS RATIONI OBEDIANT乮怘梸偼棟惈偵廬偆傋偟乯偲昞帵偝傟偰偄傑偡丅揘妛幰儅儖僋僗丒僩僁僢儕僂僗丒僉働儘偺尵梩偱暊敧暘偺堄枴偺傛偆偱偡丅

丂搶嫗抮戃偵偁傞棫嫵戝妛偺惓栧傪偔偖傞偲丄恀岦偐偄墱偵戞堦妛怘偑傒偊傑偡乮恾6乯丅妛怘側偑傜丄僥乕僽儖傗堉巕偼栘惢偱廳岤姶偑偁傞傛偆偱偡丅擖岥偵儔僥儞岅偱丄 APPETITVS RATIONI OBEDIANT乮怘梸偼棟惈偵廬偆傋偟乯偲昞帵偝傟偰偄傑偡丅揘妛幰儅儖僋僗丒僩僁僢儕僂僗丒僉働儘偺尵梩偱暊敧暘偺堄枴偺傛偆偱偡丅丂僉働儘(婭尦慜106擭乣婭尦慜43擭)偼丄嫟榓惌儘乕儅枛婜偺惌帯壠丄暥昅壠丄揘妛幰偱偡丅儔僥儞岅偱僊儕僔傾揘妛傪徯夘偟丄僾儔僩儞偺嫵偊偵廬偆夰媈庡媊揑側怴傾僇僨儊僀傾妛攈偐傜弌敪偟偮偮丄傾儕僗僩僥儗僗偺嫵偊偵廬偆屆傾僇僨儊僀傾妛攈偺曎榑弍丄廋帿妛傪昡壙偟偰帺恎偑嵟傕恀幚偵嬤偄偲峫偊傞榑徹傗妛愢傪弎傋丄偦偺挊嶌亀媊柋偵偮偄偰亁偼儔僥儞岅偺嫵壢彂偲偟偰嵦梡偝傟峀傑傝丄儖僱僒儞僗婜偵偼儁僩儔儖僇偵徧巀偝傟丄僄儔僗儉僗丄儌儞僥僗僉儏乕丄僇儞僩側偳偵懡戝側塭嬁傪梌偊傑偟偨丅僉働儘偺柤慜偵桼棃偡傞僀僞儕傾岅偺乽僠僠僃儘乕僱乿偲偄偆尵梩偼乽埬撪恖乿傪堄枴偟傑偡偑丄僊儕僔傾揘妛偺惣梞悽奅傊偺埬撪恖偲偟偰壥偨偟偨懡戝側塭嬁傪傛偔暔岅偭偰偄傑偡丅

丂抦傝崌偄偺棫嫵戝妛OB傗嫵堳偺曽2丄3恖偵偙偺偙偲傪偍榖偟偟偨偲偙傠丄壗偐彂偄偰偁傞偙偲偼抦偭偰偄偰傕丄偦偺堄枴偼抦傜側偐偭偨偲摎偊傜傟偰偄傑偟偨丅

弌揟

棫嫵戝妛HP:戞堦怘摪

7. 儂僂僙儞僇

丂Impatiens balsamina丂儂僂僙儞僇乮朠愬壴乯乮恾7乯丗僣儕僼僱僜僂壢丄壴尵梩偼抁婥丅

丂Impatiens balsamina丂儂僂僙儞僇乮朠愬壴乯乮恾7乯丗僣儕僼僱僜僂壢丄壴尵梩偼抁婥丅尋媶幮偺怴塸榓拞帿揟偵傛傞偲丄乽姵幰乿傪堄枴偡傞塸岅偺patient 偼宍梕帉偲偟偰乽恏書嫮偄乿偲偄偆堄枴傪暪偣帩偭偰偄傞偦偆偱偡丅廬偭偰丄偦偺斀堄岅偼 impatient 偱丄乽抁婥側丄偄傜偄傜偟偰丄愗朷偟偰乿偲偄偆堄枴偵側傝傑偡丅

偙偺壴偺妛柤偼儔僥儞岅偱乽僀儞僷僥傿僄儞僗乿偱丄僣儕僼僱僜僂壢偺憤徧偱偡偑丄偙傟偼丄恖偑壥幚偵怗傟傞偲偡偖偵偼偠偗偰庬傪傑偒嶶傜偡惈幙偵偪側傫偱偄傞偦偆偱偡丅

2018擭9寧10擔丄僥僯僗偺US僆乕僾儞偱桪彑偟偨戝嶁側偍傒慖庤偼丄僀儞僞價儏乕偱乽彑棙偡傞偨傔偵偼壗偑昁梫偐?乿偲栤傢傟丄乽patient (擡懴)乿偲摎偊偰偄傑偟偨丅

弌揟

怴塸榓拞帿揟丂尋媶幮丂

傒傫側偺壴恾娪丂儂僂僙儞僇

8. 僇僄僲儔僽僨傿僥傿僗丒僄儗僈儞僗

丂慄宍摦暔栧憃態峧瀰慄拵垷峧僇儞僙儞僠儏僂栚僇儞僙儞僠儏僂壢偵懏偡傞慄拵偺1庬丅 Caenorhabditis elegans丄捠徧丄乽C.僄儗僈儞僗乿偲丄桪夒側柤慜偱屇偽傟偰偄傑偡乮恾8乯丅慄拵偲偼懱偑嵶挿偄傂傕忬傪偟偨摦暔偺憤徧偱丄摟柧側懱傪帩偭偨1mm傎偳偺戝偒偝偱偡丅歁擕椶偵婑惗偡傞夞拵傗僊儑僂僠儏僂側偳婑惗惈偺慄拵偑抦傜傟偰偄傑偡偑丄C丏僄儗僈儞僗偵婑惗惈偼側偔丄搚拞偵偄偰僶僋僥儕傾傪怘傋偰惗偒偰偄傑偡丅幨恀偼丄搶戝斞栰尋媶幒偺HP偐傜堷梡偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

丂慄宍摦暔栧憃態峧瀰慄拵垷峧僇儞僙儞僠儏僂栚僇儞僙儞僠儏僂壢偵懏偡傞慄拵偺1庬丅 Caenorhabditis elegans丄捠徧丄乽C.僄儗僈儞僗乿偲丄桪夒側柤慜偱屇偽傟偰偄傑偡乮恾8乯丅慄拵偲偼懱偑嵶挿偄傂傕忬傪偟偨摦暔偺憤徧偱丄摟柧側懱傪帩偭偨1mm傎偳偺戝偒偝偱偡丅歁擕椶偵婑惗偡傞夞拵傗僊儑僂僠儏僂側偳婑惗惈偺慄拵偑抦傜傟偰偄傑偡偑丄C丏僄儗僈儞僗偵婑惗惈偼側偔丄搚拞偵偄偰僶僋僥儕傾傪怘傋偰惗偒偰偄傑偡丅幨恀偼丄搶戝斞栰尋媶幒偺HP偐傜堷梡偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅C.elegans偺庬彫柤偑壗屘乽elegans乿側偺偐偲尵偊偽丄戝奣偺嬤墢庬傕摨偠宍偼偟偰偄傑偡偑丄偙偺僯儑儘僯儑儘偑僄儗僈儞僩偩偐傜偩偦偆偱偡丅

1960擭戙偵撿傾僼儕僇弌恎偺暘巕惗暔妛幰偱偁傞僔僪僯乕丒僽儗僫乕偑丄惗暔偺敪惗偺巇慻傒偲恄宱偺摥偒傪夝偒柧偐偡偨傔丄C.僄儗僈儞僗傪僸僩偺暋嶨側惗柦尰徾傪夝柧偡傞偨傔偺儌僨儖摦暔偲偟偰採彞偟傑偟偨丅斵傜偼丄C丏僄儗僈儞僗偺嵶朎暘楐偺條巕傗僯儏乕儘儞乮恄宱嵶朎乯偺夞楬傪扥擮偵娤嶡偟丄儌僨儖摦暔偲偟偰偺幚椡傪徹柧偟傑偟偨丅C.僄儗僈儞僗偼惉拵偱傕嵶朎悢偑959屄丄僯儏乕儘儞偑302屄偲彮側偔丄扨弮側峔憿傪偟偰偄傑偡丅傑偨丄棏偐傜泎壔偟偰惉拵偵側傞傑偱偑4擔偲抁偔丄堚揱巕偺妡偗崌傢偣傕梕堈偱丄儌僨儖摦暔偲偟偰棟憐偺摿挜傪旛偊偰偄傑偡丅僽儗僫乕偼偙偺尋媶偱丄儘僶乕僩丒儂儘價僢僣丄僕儑儞丒僒儖僗僩儞偲嫟偵丄嵶朎偺乽傾億僩乕僔僗乿偲偄偆巇慻傒傪撍偒巭傔丄2002擭偵僲乕儀儖惗棟妛丒堛妛徿傪庴徿偟偰偄傑偡丅傾億僩乕僔僗偲偼丄堚揱巕偵偁傜偐偠傔慻傒崬傑傟偨嵶朎傪帺敪揑偵巰側偣傞巇慻傒偱丄惗暔偑寬慡側忬懺偱惗偒偰偄偔偺偵寚偐偣側偄傕偺偱偡丅僸僩偺惗柦尰徾傪夝偒柧偐偡儌僨儖摦暔偵丄偙傫側煭棊偨妛柤偑晅偄偰偄偨偲偼丄嬃偒偲偲傕偵婄偑傎偙傠傃傑偡丅

擔杮偲偺娭傢傝偲偟偰丄僽儗僫乕偼丄2005擭偺敪懌偐傜2011擭傑偱撈棫峴惌朄恖壂撽壢妛媄弍尋媶婎斦惍旛婡峔偺棟帠挿偲偟偰壂撽壢妛媄弍戝妛堾戝妛偺憂愝偵娭傢傝丄乽擔杮偺壢妛媄弍尋媶嫵堢偺敪揥偵婑梌偟偨乿偲偟偰2017擭偵埉擔戝庿復傪庴復偟偰偄傑偡丅

弌揟

倂ormClassroom

搶嫗戝妛棟妛晹戝妛堾丂斞栰尋媶幒HP

9. Re:丂尰嵼丄擔杮恖偑栚偵偡傞嵟傕恎嬤側儔僥儞岅

丂儔僥儞岅傪岅尮偲偡傞尰戙岅偼堄奜偵懡偄偙偲偵嬃偒傑偡丅傕偪傠傫丄儔僥儞岅偲偼婥偯偐偢偵楢梡偝傟偰偄傞尵梩傕偨偔偝傫偁傝傑偡丅偦偺拞偱丄巹偨偪偑嵟傕栚偵偡傞儔僥儞岅偲偼壗偱偟傚偆偐丠

丂儔僥儞岅傪岅尮偲偡傞尰戙岅偼堄奜偵懡偄偙偲偵嬃偒傑偡丅傕偪傠傫丄儔僥儞岅偲偼婥偯偐偢偵楢梡偝傟偰偄傞尵梩傕偨偔偝傫偁傝傑偡丅偦偺拞偱丄巹偨偪偑嵟傕栚偵偡傞儔僥儞岅偲偼壗偱偟傚偆偐丠枅擔巊梡偟偰偄傞僗儅儂傗実懷揹榖偱儊乕儖傪憲傞嵺丄僞僀僩儖偺偲偙傠偵偼丄乽Re:乿偑昞帵偝傟偰偄傑偡乮恾9乯丅偙傟偼丄Replay乮曉帠乯傗 Response乮曉摎乯偺棯偱偼側偔丄岅尮偼乽傕偺乿偲偐乽偙偲偑傜乿傪堄枴偡傞儔僥儞岅偺 res 偺曄壔宍偺1偮偱丄Re:偼丄仜仜偺帠暱偵娭偡傞丄偲偄偆堄枴傪帩偮儔僥儞岅偱偡丅

嫽枴怺偄偙偲偵丄嫟榓崙傪堄枴偡傞Republic乮塸岅乯偼丄岞乮public乯偺帠暱乮res乯偐傜弌棃偰偄傑偡丅publica偼乽岞偺乿傪堄枴偡傞儔僥儞岅偱偡丅僗儅儂偺Re: 偲嫟榓崙偵岅尮偺嫟捠揰偑偁傞偙偲偼偍傕偟傠偄偱偡偹丅

弌揟

愇堜暷梇丗塸岅偺婲尮丂妏愳暥屔

10. White album

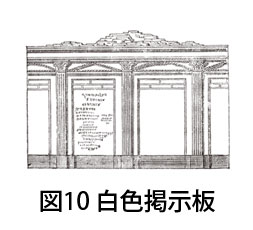

丂價乕僩儖僘偺戲嶳偺LP偺拞偵丄White album 偲偄偆昞戣偺傕偺偑偁傝丄捈栿偡傟偽乽敀偄傾儖僶儉乿偲側傝傑偡丅壓婰弌揟偵傛傟偽丄 Album 偲偼儔僥儞岅偱丄乽敀怓宖帵斅丄偲偔偵朄柋姱偺崘抦斅乮恾10乯偺堄枴偱丄敀偄幗嬺傪揾偭偨暻柺偺堦晹偵岞揑側崘帵傗巹揑側峀崘側偳傪彂偒偮偗偰偄偨乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅 Albus 偼敀偺偲偄偆堄枴偱丄攈惗岅偲偟偰丄alpus丄albino丄album側偳偑偁傝傑偡丅價乕僩儖僘偺乽White Album乿偺惓幃柤徧偼乽The Beatles乿偱偡丅偟偐偟丄1968擭11寧偺儕儕乕僗摉帪偐傜丄摨嶌偼乽White Album乿偲偄偆丄偄傢備傞乬捠徧乭偱屇偽傟偰偒偨偦偆偱偡丅乽Back in the USSR乿傗乽Ob-La-Di, Ob-La-Da.乿側偳偑廂榐偝傟丄傾儊儕僇偱偼悢嬋偺僔儞僌儖偑捛壛偝傟偨11嬋擖傝偺LP偲偟偰敪攧偝傟價儖儃乕僪丒僠儍乕僩1埵偲側偭偰偄傑偡丅

丂價乕僩儖僘偺戲嶳偺LP偺拞偵丄White album 偲偄偆昞戣偺傕偺偑偁傝丄捈栿偡傟偽乽敀偄傾儖僶儉乿偲側傝傑偡丅壓婰弌揟偵傛傟偽丄 Album 偲偼儔僥儞岅偱丄乽敀怓宖帵斅丄偲偔偵朄柋姱偺崘抦斅乮恾10乯偺堄枴偱丄敀偄幗嬺傪揾偭偨暻柺偺堦晹偵岞揑側崘帵傗巹揑側峀崘側偳傪彂偒偮偗偰偄偨乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅 Albus 偼敀偺偲偄偆堄枴偱丄攈惗岅偲偟偰丄alpus丄albino丄album側偳偑偁傝傑偡丅價乕僩儖僘偺乽White Album乿偺惓幃柤徧偼乽The Beatles乿偱偡丅偟偐偟丄1968擭11寧偺儕儕乕僗摉帪偐傜丄摨嶌偼乽White Album乿偲偄偆丄偄傢備傞乬捠徧乭偱屇偽傟偰偒偨偦偆偱偡丅乽Back in the USSR乿傗乽Ob-La-Di, Ob-La-Da.乿側偳偑廂榐偝傟丄傾儊儕僇偱偼悢嬋偺僔儞僌儖偑捛壛偝傟偨11嬋擖傝偺LP偲偟偰敪攧偝傟價儖儃乕僪丒僠儍乕僩1埵偲側偭偰偄傑偡丅儓乕儘僢僷偺恖払偺拞偱偼丄偙偺昞戣偵儐乕儌傾傕姶偠偰偄傞曽傕偍傜傟傞偲巚偄傑偡丅敿悽婭傪宱偰丄2018擭偵 White album 50廃擭斦偑攝怣偝傟偰偄傑偡丅妋偐丄埲慜偵徏揷惞巕偝傫偑CM弌墘偟偨丄Seiko Alba偲偄偆榬帪寁偼暥帤斦偑恀偭敀偱偟偨丅

弌揟

悈扟抭梞丗儔僥儞岅恾愢帿揟丂尋媶幮

11. 忋栰偺摵憸偲偄偊偽

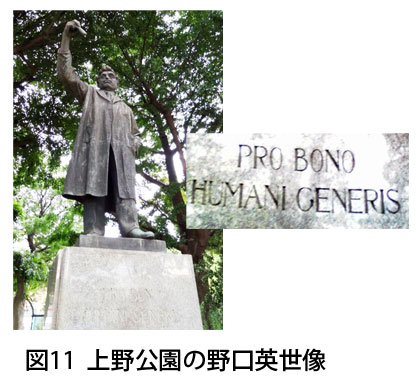

丂忋栰岞墍偺摵憸偲偄偊偽惣嫿棽惙憸偑桳柤偱偡偑丄帋尡娗傪帩偮栰岥塸悽憸傕偁傝傑偡乮恾11乯丅

丂忋栰岞墍偺摵憸偲偄偊偽惣嫿棽惙憸偑桳柤偱偡偑丄帋尡娗傪帩偮栰岥塸悽憸傕偁傝傑偡乮恾11乯丅栰岥塸悽偼丄柧帯9擭11寧丄暉搰導挅昪戙屛斎偺擾壠偵抋惗丅31擭丄杒棦幠嶰榊庡嵣偺揱愼昦尋媶彆庤丄33擭12寧偵搉暷丄37擭傛傝儘僢僋僼僃儔乕堛妛尋媶強偱攡撆僗僺儘僿乕僞偺尋媶傪廳偹丄崙嵺揑偵傕崅偄昡壙傪庴偗傑偟偨丅戝惓7擭偐傜偼拞丒撿暷傗傾僼儕僇偵晪偒丄墿擬昦偺尋媶偵搘傔偨偑丄傗偑偰帺傜傕姶愼偟丄徍榓5擭5寧丄尰嵼偺傾僼儕僇丒僈乕僫偺傾僋儔偵偰53嵨偱杤偟傑偟偨丅

丂栰岥塸悽摵憸偼憤崅栺4.5儊乕僩儖丄帋尡娗傪偐偞偟偨幚尡拞偺巔傪昞尰偟偨傕偺偱丄徍榓26擭彍枊幃偑峴傢傟丄戜愇偵偼儔僥儞岅偱 PRO BONO HUMANI GENERIS乮恖椶偺岾暉偺偨傔偵乯 偲崗傑傟偰偄傑偡丅PRO BONO偲偼儔僥儞岅偱乽岞嫟慞偺偨傔偵乿傪堄枴偡傞 pro bono publico 偺棯偱丄奺暘栰偺愱栧壠乮僾儘乯偑丄怑嬈忋帩偭偰偄傞抦幆傗僗僉儖傪柍彏採嫙偟偰幮夛峷專偡傞儃儔儞僥傿傾妶摦慡斒傪堄枴偟傑偡丅嵟弶偼曎岇巑側偳朄棩偵実傢傞怑嬈偺恖乆偑柍曬廣偱峴偆丄儃儔儞僥傿傾偺岞塿帠嬈偁傞偄偼岞塿偺朄棩壠妶摦傪巜偟丄尰嵼傕曎岇巑偺嬈奅偵偍偄偰丄傕偭偲傕怹摟偟偰偄傞傛偆偱偡偑丄婇嬈傗堛椕丒夘岇偺悽奅偵傕怹摟偟偮偮偁傞尵梩偱偡丅

丂帺帯懱傗堛巘夛側偳偱偼丄巇帠忋偺抦幆傗僗僉儖傪嬱巊偟偰尠挊側儃儔儞僥傿傾妶摦傪峴偭偨堛巘傗堛椕廬帠幰丄抍懱側偳偵乽僾儘儃僲徿乿傪憽傝丄尠彶偟偰偄傑偡丅

12. 塮夋007僔儕乕僘偲儔僥儞岅

丂巹偼僕僃乕儉僘丒儃儞僪偑妶桇偡傞僗僷僀塮夋乽007乿傪傛偔尒傑偡丅尨嶌幰偼僀僊儕僗惗傑傟偺僀傾儞丒儔儞僇僗僞乕丒僼儗儈儞僌偱丄棨孯巑姱妛峑懖嬈屻丄嬧峴傗栤壆偱偺嬑柋傪宱偰丄戝庤捠怣幮偺儘僀僞乕捠怣偺儌僗僋儚巟嬊挿偲偟偰僜價僄僩楢朚偵晪擟丅1939擭偐傜塸奀孯忣曬晹乮NID乯偵嬑柋丅摨擭偵僀僊儕僗傕嶲愴偟偨戞擇師悽奅戝愴拞偼挸曬堳偲偟偰妶摦偟丄乽僑乕儖僨儞傾僀嶌愴乿側偳偺巜婗傪幏傝丄1945擭偺廔愴屻戅栶丅偦偺屻丄僕儍儅僀僇偺暿憫乽僑乕儖僨儞傾僀乿偵嫃廧丅1953擭偵丄偦傟傑偱偺宱尡傪傕偲偵乽僕僃乕儉僘丒儃儞僪乿僔儕乕僘戞1嶌偲側傞挿曇乽僇僕僲丒儘儚僀儎儖乿傪敪昞丅1964擭丄堚嶌偲側偭偨12嶌栚偺乽墿嬥偺廵傪傕偮抝乿傪峑惓拞偵怱憻杻醿偱巰嫀偟傑偟偨乮嫕擭56嵨乯丅傢偢偐12嶌偺尨嶌彫愢傪巆偟偨偩偗偱偟偨偑丄塮夋偼悽奅揑偵戝僸僢僩偟丄斵偺惛恄傪堷偒宲偓丄2020擭傑偱偵25嶌昳偑忋塮偝傟偰偄傑偡丅

丂偙偺塮夋僔儕乕僘撪偱偺儔僥儞岅傪扵偟偰傒傑偟傚偆丅傑偢丄僞僀僩儖偱偼丄戞13嶌乽僆僋僩僷僔乕 (Octopussy)乿丅Octo 偼儔僥儞岅偱乽8乿傪堄枴偟丄僆僋僞乕僽側偳傕 octo 偺攈惗偱偡丅傑偨丄戞23嶌乽僗僇僀僼僅乕儖 (Skyfall)乿丅杮嶌偱偼丄斵偺惗壠乽僗僇僀僼僅乕儖乿偑搊応偡傞丅娰偺柤偼 Fiat justitia ruat caelum乮揤偑捘偪傞偲傕惓媊偼堊偝傟傞傋偟乯 偲偄偆朄妛偺儔僥儞岅惉嬪傪堷梡偟偨傕偺偩偦偆偱偡丅

丂僞僀僩儖埲奜偱傕丄戞21嶌乽僇僕僲丒儘儚僀儎儖艃{儞僪偑弶傔偰垽偟偨彈惈偺柤偑 Vesper 偱丄偙傟偼儔僥儞岅偱乽彧偺柧惎乿傪堄枴偟傑偡丅戞24嶌乽僗儁僋僞乕乿偱偼丄帪寁偑敋敪偡傞帪丄儃儞僪偑乽Tempus fugit.乿偲尵偄傑偟偨偑丄偙傟偼儔僥儞岅偺惉嬪偱偡丅乽帪娫偑宱偮偺偼旕忢偵懍偄乿偲尵偆堄枴偱丄擔杮偺偙偲傢偞偺乽岝堿栴偺擛偟乿偵憡摉偡傞傛偆偱偡丅帪寁偵崗傑傟傞柫偲偟偰傛偔巊傢傟偰偄傑偡丅

嵟屻偵丄戞6嶌乽彈墹暶壓偺007乿偐傜丅塸崙栦復偼堦恖傂偲傝堘偆偺偱丄偦偺尩廳側娗棟尦偼僀僊儕僗偺栦復堾偱偡丅儕僠儍乕僪3悽偑1484擭偵憂愝偟偰埲棃丄偦偟偰栦復堾憤嵸偼庱憡傛傝傕抧埵偑崅偄偦偆偱偡丅乽彈墹暶壓偺007乿偺拞偱栦復堾傪尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙偺塮夋偺拞偱僕僃乕儉僘丒儃儞僪偺慶愭偺栦復傕尒傞偙偲偑偱偒傑偡丅婰偝傟偨儌僢僩乕偼 mundi est non satis.丄塸栿偡傞偲 The World Is Not Enough. 偲側傝丄偙傟偼嬃偔偙偲偵丄戞19嶌偺僞僀僩儖偱偁傝傑偟偨丅

13. 僸億僋儔僥僗偵偮偄偰丗偝傢傝

丂僸億僋儔僥僗偼婭尦慜460擭崰丄僄乕僎奀偵柺偟偨僀僆僯傾抧曽撿抂偺僐僗搰偵惗傑傟偨屆戙僊儕僔儍偺堛巘偱丄堛妛傪尨巒揑側柪怣傗庺弍偐傜愗傝棧偟丄椪彴偲娤嶡傪廳傫偠傞宱尡壢妛傊偲敪揥偝偣偨偙偲偑戝偒側嬈愌偺堦偮偲偟偰嫇偘傜傟偰偄傑偡丅偝傜偵堛巘偺椣棟惈偲媞娤惈偵偮偄偰乽惥偄乿偲戣偟偨暥復偑慡廤偵廂傔傜傟丄尰嵼偱傕乽僸億僋儔僥僗偺惥偄乿偲偟偰丄尰戙堛妛偺恑曕偵傛傞廋惓傗捛壛傪峴偄偮偮丄堛妛晹偺懖嬈幃側偳偱尒暦偱偒傑偡丅

乽 ars longa, vita brevis 偲偄偆儔僥儞岅偼僸億僋儔僥僗偺尵梩偲偟偰丄乽恖惗偼抁偔丄弍偺傒偪偼挿偄乿偲栿偝傟偰偄傑偡丅偙偺 ars 偼丄寍弍偺傒側傜偢丄壢妛媄弍丄堛弍傕娷傔偨恖偺媄弍慡斒傪帵偡傕偺偲尵傢傟偰偄傑偡丅傑偨恖娫偺偍偐傟偨娐嫬乮帺慠娐嫬丄惌帯揑娐嫬乯偑寬峃偵媦傏偡塭嬁偵偮偄偰傕愭嬱揑側挊嶌傪巆偟偰偄傑偡丅偙傟傜僸億僋儔僥僗偺岟愌偼屆戙儘乕儅偺堛妛幰僈儗僲僗傪宱偰屻偺惣梞堛妛偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨偙偲偐傜丄僸億僋儔僥僗偼乽堛妛偺晝乿丄乽堛惞乿丄乽塽妛偺慶乿側偳偲屇偽傟偰偄傑偡丅

丂僸億僋儔僥僗偺巤偡堛弍偼丄恖娫偵旛傢傞乽帺慠帯桙椡乮儔僥儞岅偱 vis medicatrix naturae乿丄偮傑傝巐懱塼偺僶儔儞僗傪偲傝帯桙偡傞帺慠偺椡傪堷偒弌偡偙偲偵徟揰傪偁偰偨傕偺偱偁傝丄偦偺偨傔偵偼乽媥懅丄埨惷偑嵟傕廳梫偱偁傞乿偲弎傋偰偄傑偡丅偝傜偵丄姵幰偺娐嫬傪惍偊偰惔寜側忬懺傪曐偪丄揔愗側怘塧傪偲傜偣傞偙偲傪廳帇偟傑偟偨丅椺偊偽丄憂彎偺帯椕偵偼丄偒傟偄側悈偲儚僀儞偩偗傪梡偄丄捔捝岠壥偺偁傞崄桘傪偲偒偵揾晍栻偲偟偰梡偄傑偟偨丅偙偺撪梕偼丄乽僸億僋儔僥僗偺惥偄乿偺堦愢偵丄乽巹偼擻椡偲敾抐偺尷傝姵幰偵棙塿偡傞偲巚偆梴惗朄傪偲傝丄埆偔偰桳奞偲抦傞曽朄傪寛偟偰偲傜側偄丅棅傑傟偰傕巰偵摫偔傛偆側栻傪梌偊側偄乿偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

丂偪側傒偵丄嫗搒擇忦捠偵偁傞栻慶恄釱乮傗偔偦偠傫偟乯偼丄1858擭丄拞崙偺栻恄偲屇偽傟傞乽恄擾乮偟傫偺偆乯乿傪釰傞偙偲偵寛傔傑偟偨偑丄屻偵栻慶恄偲偟偰僸億僋儔僥僗憸傕釰傜傟偰偄傑偡丅娤岝媞偑惓柺憸傪幨恀偵廂傔傛偆偲偟傑偡偑丄僈儔僗斅偵慾傑傟嬯楯偟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂嵟屻偵幹懌側偑傜丄尰戙偱傕僸億僋儔僥僗偺柤傪姤偟偨傕偺偼懡乆尒傜傟傑偡丅寧偵偼僸億僋儔僥僗偲柤晅偗傜傟偨僋儗乕僞乕偑偁傝丄乽僴儕乕億僢僞乕僔儕乕僘乿偵偼丄傾乕僒乕丒僂傿乕僘儕乕巵偺庡帯堛偲偟偰僸億僋儔僥僗丒僗儊僗僂傿僢僋偲偄偆恖暔偑搊応偟傑偡丅僯儏乕儓乕僋戝妛 儊僨傿僇儖僙儞僞乕偵偼丄乽僸億僋儔僥僗丒僾儘僕僃僋僩乿偲屇偽傟傞丄僥僋僲儘僕乕傪妶梡偟偰嫵堢偺廩幚傪恾傞僾儘僌儔儉偑偁傝傑偡丅僇乕僱僊乕儊儘儞戝妛僐儞僺儏乕僞乕僒僀僄儞僗僗僋乕儖偲僔儍僨傿僒僀僪丒儊僨傿僇儖僙儞僞乕偵傛傞乽僐儞僺儏乕僞乕曗彆偵傛傞師悽戙庤弍儘儃僢僩偺愝寁丒奐敪乿傪栚揑偲偟偨僾儘僕僃僋僩偑丄HIgh PerfOrmance Computing for Robot-AssisTEd Surgery乮庤弍傪曗彆偡傞儘儃僢僩偺堊偺崅惈擻僐儞僺儏乕僞乯偺摢帤岅偐傜乽僾儘僕僃僋僩丒僸億僋儔僥僗乿偲柤晅偗傜傟偰偄傑偡丅

弌揟

僂傿僉傌僨傿傾丂僸億僋儔僥僗

14. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(1)

丂儔僥儞岅偵偼懡偔偺奿尵偑偁傝丄帪戙攚宨偑娐嫬偺憡堘偑偁偭偰傕丄尰戙偱傕廫暘捠梡偡傞傕偺偑彮側偔偁傝傑偣傫丅巹偼栚偵偡傞婥偵擖偭偨奿尵傪悢擭慜偐傜擭夑忬偵嵦梡偟偰偄傑偡偑丄崱偺偲偙傠偁傑傝斀墳偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄屆戙偺儔僥儞岅寳偱偺奿尵偲擔杮偺奿尵丄偙偲傢偞偺堄枴傗撪梕偑丄嬌傔偰椶帡偟偰偄傞偙偲偵嬃偔偙偲傕偟偽偟偽偁傝傑偡丅帺夲丒斀徣傗帺屓傊偺屰晳偵傕桳梡偱丄妝偟偄枴傢偄傕姶偠傜傟傑偡丅

Ignoranti quem portum petat nullus ventus est.

乽偳偺峘傪栚巜偡偐暘偐傜偸恖偵丄弴晽偑悂偔傢偗偑側偄乿

Post nubila Phoebus.

乽塉傪崀傜偣傞塤偑嬻傪暍偭偰偄偰傕丄懢梲偺懚嵼傪媈偆偙偲偑偱偒側偄傛偆偵丄崲擄偺屻偵偼椙偄偙偲偑婲偙傞乿

Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.

乽揌偼娾偵丄椡偵傛偭偰偱偼側偔丄壗搙傕棊偪傞偙偲偵傛偭偰寠傪偁偗傞乿丂丂

15. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(2)

Medice, cura te ipsum!乽堛幰傛丄擆帺恎傪帯偣乿

丂嶌幰偼儖僇偱丄堛巘偱偁傝丄怴栺惞彂偺亀儖僇偵傛傞暉壒彂亁媦傃亀巊搆尵峴榐亁偺挊幰偲偝傟傞恖暔丅惞恖偺奣擮傪帩偮慡偰偺嫵攈偱丄惞恖偲偟偰悞宧偝傟偰偍傝丄惣曽悽奅偱偼堛幰媦傃夋壠偺庣岇惞恖偲徧偝傟偰偄傑偡丅擔杮岅昞婰偱偼乽楬壛乿偲傕彂偐傟丄乽惞楬壛昦堾乿偺柦柤偺桼棃偵傕側偭偰偄傑偡丅

丂堦曽丄峕屗帪戙偺晽棃愮恖乮暯夑尮撪乯偺亀晽棳巙摴尙揱亁偵丄亀堛幰偺晄梴惗丄朧庡偺晄怣怱亁偲偄偆尵梩偑巆偝傟偰偄傑偡丅 帪戙攚宨傗娐嫬偺憡堘傕偁傞拞丄擔杮偵傕摨偠撪梕偺偙偲傢偞偑偁傞偙偲偵嬃偒傑偡丅摨椶偺偙偲傢偞偲偟偰丄埲壓偑偁偘傜傟傑偡丅

丂妛幰偺晄恎帩乮偑偔偟傖偺傆傒傕偪乯丄嵁壆偺敀屟乮偙偆傗偺偟傠偽偐傑乯乮恾12乯丄朧庡偺晄怣怱乮傏偆偢偺傆偟傫偠傫乯丄堈幰恎偺忋抦傜偢乮偊偒偟傖傒偺偆偊偟傜偢乯丄夗饽鋖偒夗饽偵忔傜偢乮偐偛偐偒偐偛偵偺傜偢乯丄丂抌栬壆偺抾壩敘乮偐偠傗偺偨偗傂偽偟乯丄敮寢偄偺棎傟敮乮偐傒備偄偺傒偩傟偑傒乯丄嵁壆偺敀懌戃乮偙偆傗偺偟傠偨傃乯丄嵍姱偺峳暻乮偝偐傫偺偁傜偐傋乯丄庲幰偺晄恎帩乮偠傘偟傖偺傆傒傕偪乯丄戝岺偺孈偭棫偰乮偩偄偔偺傎偭偨偰乯丄榦嶌傝偺寚偗榦乮傢傫偯偔傝偺偐偗傢傫乯 側偳側偳丅

丂妛幰偺晄恎帩乮偑偔偟傖偺傆傒傕偪乯丄嵁壆偺敀屟乮偙偆傗偺偟傠偽偐傑乯乮恾12乯丄朧庡偺晄怣怱乮傏偆偢偺傆偟傫偠傫乯丄堈幰恎偺忋抦傜偢乮偊偒偟傖傒偺偆偊偟傜偢乯丄夗饽鋖偒夗饽偵忔傜偢乮偐偛偐偒偐偛偵偺傜偢乯丄丂抌栬壆偺抾壩敘乮偐偠傗偺偨偗傂偽偟乯丄敮寢偄偺棎傟敮乮偐傒備偄偺傒偩傟偑傒乯丄嵁壆偺敀懌戃乮偙偆傗偺偟傠偨傃乯丄嵍姱偺峳暻乮偝偐傫偺偁傜偐傋乯丄庲幰偺晄恎帩乮偠傘偟傖偺傆傒傕偪乯丄戝岺偺孈偭棫偰乮偩偄偔偺傎偭偨偰乯丄榦嶌傝偺寚偗榦乮傢傫偯偔傝偺偐偗傢傫乯 側偳側偳丅丂偝偰丄尰戙偵栠偭偰丄2018擭7寧31擔晅偺擔宱儊僨傿僇儖揹巕斉偵傛傟偽丄堛巘4,199恖傪懳徾偲偟偨傾儞働乕僩偱丄乽帺暘傪晄梴惗偲巚偆偐丠乿偺栤偄偵丄乽嫮偔巚偆乿偲夞摎偟偨堛巘偼20.6亾丄乽彮偟偼偦偆巚偆乿偑49.2亾偲丄崌傢偣偰70亾嬤偔偺堛巘偑晄梴惗偩偲夞摎偟偨偦偆偱偡丅乽堛幰偺晄梴惗乿偺堄枴偲偟偰乽怑嬈揑丄愱栧揑偵惓偟偄偲傢偐偭偰偄側偑傜帺暘偱偼幚峴偟側偄偙偲乿偲偁傝傑偟偨偑丄偱偼側偤帺暘偱偼幚峴偱偒側偄偐丠丂偲峫偊偨偲偒偵偄傠偄傠巚偄摉偨傞偙偲偑偁傝傑偡丅拞栰愭惗偼師偺3偮傪嫇偘偰偄傑偡丅

1乯堛幰偩偐傜偙偦堛幰偵憡択偟偵偔偄

丂帺暘偲慡偔愱栧偺堎側傞壢偺恌椕偼偲傕偐偔丄帺暘偺椞堟偲廳側傞傛偆側撪梕偩偲丄偳偺僞僀儈儞僌偱恀柺栚偵庴恌偟丄偒偪傫偲恌嶡丄専嵏傪庴偗偰僇儖僥偵婰榐傪巆偡傛偆偵偡傞偐偑擄偟偄偺偱偡丅

2乯恎撪偩偲庣旈媊柋偑偒偪傫偲婡擻偟側偔側傞

丂堛幰偑帺暘偺昦堾傪庴恌偡傞偲丄廃傝偵偡偖峀傑偭偰偟傑偆偲偄偆栤戣偱偡丅堛幰偼姵幰偝傫傊偺庣旈媊柋偑偁傝傑偡偑丄堛幰偑帺暘偺昦堾偱恌嶡傪庴偗傞偲丄偦偆偄偭偨庣旈媊柋偼幚嵺偺偲偙傠丄偁偭偰側偄傛偆側傕偺偱偡丅嵟嬤偱偼僇儖僥偺揹巕壔傕恑傒丄忣曬偺嫟桳壔偑忢幆壔偟丄偦偺寢壥偲偟偰丄堛幰偑帺暘偺嬑柋偡傞昦堾偱恌嶡傪偆偗傞偲丄帺暘偺昦婥偺忣曬偼怑応偱偁偭偲偄偆娫偵峀傑傞偙偲偵側傝傑偡丅

3乯堛幰偼寬峃偵娭偟偰帺暘1恖偱側傫偲偐偟傛偆偲偟偑偪偱偁傞

丂帺暘偺愱栧奜偺幘姵偱偁傟偽婥妝偵憡択偡傞偙偲傕壜擻偱偡偑丄椺偊偽丄帺暘偺愱栧椞堟偵娭楢偡傞昦婥偵偮偄偰丄帺暘偱側傫偲偐偱偒傞偐偲偄偆偲丄栻偺検傪挷愡偟偰丄掕婜揑偵専嵏傪偟偰偲偄偆偺偼帺暘偱偱偒傞偙偲偱偼偁傝傑偣傫丅偟偐偟丄扤偐懠偺堛幰偵堛妛揑愑擟傪晧偭偰傕傜偭偰丄尩奿偵娗棟偟偰傕傜偆偺偑懱偵偲偭偰偼堦斣偄偄偺偼娫堘偄側偄偱偡丅寢壥偲偟偰丄昦婥偑恑傫偱偐傜傗偭偲懠偺堛幰偺恌嶡傪庴偗偨傝偲偄偆偙偲偵側偭偰偟傑偄偑偪偵側傝傑偡丅

丂埲忋偺傛偆偵丄幚嵺偵婲偒偰偄傞堛幰偺晄梴惗偲偄偆偺偼丄乽扨弮偵朲偟偔偰帺暘偺寬峃偵婥傪攝傟側偄乿偩偗偱偼側偔偰丄堛幰偲偄偆怑嬈偺摿惈傗怑応偺恖娫娭學側偳偺幮夛揑梫場偵傛偭偰婲偒偰偄傞弌棃帠偩偲拞栰愭惗偼暘愅偟偰偄傑偡丅懠恖偺偙偲偵娭偟偰偼僾儘偲偟偰彆尵偱偒丄柧妋偵巇帠偲妱傝愗偭偰懳墳偱偒傞偺偱偡偑丄帺暘偺栤戣偵懳墳偟傛偆偲偡傞偲丄憐憸埲忋偵忈暻偑懡偔偰偆傑偔恑傑側偄偙偲傕偁傝傑偡丅怳傝曉偭偰丄巹帺恎傕寬峃傪夁怣偟偨帪婜偑偁傝丄斀徣偟偰偄傑偡丅

丂幹懌側偑傜丄塸岅偱偼丄"Do as I say, not as I do." 乽傢偨偟偺尵偆偙偲偼暦偒側偝偄丅偱傕傗傞偙偲偼儅僱偟側偄傛偆偵丅乿偲偄偆偙偲傢偞偑偁傞偦偆偱偡丅

弌揟

擔宱儊僨傿僇儖揹巕斉丂2018/07/31

昦堾恌椕儅僯儏傾儖 堛幰偵側偭偰傒偨傜乽堛幰偺晄梴惗乿偺堄枴偑偄傠偄傠偲峫偊偝偣傜傟傞

16. 岲偒側儔僥儞岅偺奿尵(3)

Fluctuat nec mergitur 乽偨備偨偊偳傕捑傑偢乿

丂偙傟偼16悽婭偐傜懚嵼偡傞丄僷儕巗偺栦復偵偁傞昗岅偱偡乮恾13乯丅 斂偄偭傁偄偵晽傪偼傜傫偩斂慏偲偲傕偵崗傑傟偰偄傞儕儃儞帤偺儔僥儞岅偼丄乽偳傫側偵嫮偄晽偑悂偄偰傕丄梙傟傞偩偗偱捑傒偼偟側偄乿偙偲傪堄枴偟傑偡丅僷儕偺栦復偵偼儔僥儞岅偱Fluctuat nec mergitur偲婰嵹偝傟偰偄偰丄乽偨備偨偊偳傕捑傑偢乿偲偄偆慏忔傝偺堄巙傪昞偟偰偄傑偡丅

丂偙傟偼16悽婭偐傜懚嵼偡傞丄僷儕巗偺栦復偵偁傞昗岅偱偡乮恾13乯丅 斂偄偭傁偄偵晽傪偼傜傫偩斂慏偲偲傕偵崗傑傟偰偄傞儕儃儞帤偺儔僥儞岅偼丄乽偳傫側偵嫮偄晽偑悂偄偰傕丄梙傟傞偩偗偱捑傒偼偟側偄乿偙偲傪堄枴偟傑偡丅僷儕偺栦復偵偼儔僥儞岅偱Fluctuat nec mergitur偲婰嵹偝傟偰偄偰丄乽偨備偨偊偳傕捑傑偢乿偲偄偆慏忔傝偺堄巙傪昞偟偰偄傑偡丅丂楌巎揑偵怳傝曉偭偰僷儕傪1惽偺慏偵椺偊偰偄傑偡丅偡側傢偪丄僷儕偼挿偔懕偔恖娫偺憟偄偺楌巎偺拞偱丄偦傟偼嬯擄偺楢懕偱偁偭偨偐傜偱偡丅僇儁乕挬丄償傽儘傾挬丄僽儖儃儞挬偲丄懡偔偺巟攝尃壓偱懕偔憟偺拞偱丄僷儕偼偲偒偵偼塰偊丄偲偒偵偼攑傟偐偗偨傝傕偟傑偟偨丅戞擇師悽奅戝愴帪偵傕丄僫僠僗惌尃棪偄傞僪僀僣孯偵僷儕偼4擭娫傕愯椞偝傟傑偟偨丅偙偙悢擭偱傕丄僷儕偼懡偔偺僥儘峌寕偵傛偭偰東楳偝傟偮偯偗偰偄傑偡丅偦傟偱傕丄僷儕偼悽奅偱扤傕偑抦傝丄扤傕偑擣傔傞摬傟偺堦棳偺搒巗偱偁傝懕偗偰偄傑偡丅傑偝偵乽偨備偨偊偳傕捑傑側偄乿僷儕偲偄偆搒巗偺堄巙傪徾挜偟偰偄傑偡丅偙偺尵梩傪恖惗偵抲偒姺偊偰傒傞偲丄崲擄傗嬯擸偑偁偭偰傕丄捑傒偝偊偟側偗傟偽慜偵偡偡傔傞偲丄堦恖堦恖偵偦偆慽偊偐偗偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅嶐崱偺悽奅偺尰嫷傪傒偰丄巚偄婲偡奿尵偱偡丅

弌揟

嶳壓懢榊偺儔僥儞岅擖栧

17. 夞暥

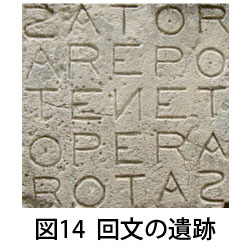

乽偨偗傗傇傗偗偨乿傗乽儌僥婜偵側傞偲懢傞丄壗拝偰傕乿側偳慜偐傜撉傫偱傕屻傠偐傜撉傫偱傕摨堦側暥傪夞暥偲偄偄傑偡丅堦斒偵偦偆怺偄堄枴偼側偄傕偺偑懡偄傛偆偱偡丅儔僥儞岅偵傕屆偔偐傜夞暥偑巆偝傟偰偄傑偡丅椺偊偽丄惣楋75擭偵僀僞儕傾偺償僃僗償傿僆壩嶳偱柵朣偟偨奨丄僿儖僋儔僱僂儉偺堚愓偐傜敪尒偝傟偨夞暥乮恾14乯丅

乽偨偗傗傇傗偗偨乿傗乽儌僥婜偵側傞偲懢傞丄壗拝偰傕乿側偳慜偐傜撉傫偱傕屻傠偐傜撉傫偱傕摨堦側暥傪夞暥偲偄偄傑偡丅堦斒偵偦偆怺偄堄枴偼側偄傕偺偑懡偄傛偆偱偡丅儔僥儞岅偵傕屆偔偐傜夞暥偑巆偝傟偰偄傑偡丅椺偊偽丄惣楋75擭偵僀僞儕傾偺償僃僗償傿僆壩嶳偱柵朣偟偨奨丄僿儖僋儔僱僂儉偺堚愓偐傜敪尒偝傟偨夞暥乮恾14乯丅俽俙俿俷俼

俙俼俤俹俷

俿俤俶俤俿

俷俹俤俼俙

俼俷俿俙俽

丂墶偵撉傫偱傕廲偵撉傫偱傕 Sator Arepo tenet opera rotas丅壛偊偰丄傕偪傠傫偦傟偧傟媡偐傜傕撉傔傑偡丅廲墶丄搒崌巐曽岦偐傜撉傔傞夞暥偼丄尒偨偙偲傕暦偄偨偙偲傕偁傝傑偣傫丅 乽擾晇偺傾儗億巵偼攏彌偒傪塯偄偰巇帠傪偡傞乿偲偄偆堄枴偵東栿偝傟傞偦偆偱偡丅偙偺夞暥傕堄枴偲偟偰怺偄傕偺偼側偄偱偡偑丄嫽枴怺偄偙偲偵丄偙偺夞暥偺嵟屆偺傕偺偼僀僞儕傾偺僿儖僋儔僱僂儉偺堚愓偐傜尒偮偐偭偰偍傝丄屻偵丄僀僊儕僗偺僒僀儗儞僙僗僞乕傗僔儕傾偺僪僁儔丒僄僂儘億僗堚愓偱傕尒偮偐偭偰偄傞偦偆偱偡丅1悽婭拞偛傠偵偼婛偵懚嵼偟偰偄偨偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅屆戙恖偑暥帤傪宍偲偲傜偊偰偄偨偐偳偆偐偼晄柧偱偡偑丄偳偺傛偆側巚偄偱偙偺夞暥傪挙偭偰偄偨偐傪憐憸偡傞偙偲傕帪嬻傪偙偊偨儘儅儞偱偡丅

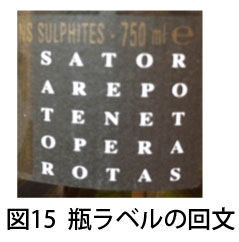

丂偪側傒偵丄儚僀儞偱偁傞償傿乕僯儍丒僙儞僣傽丒僲乕儊偺時儔儀儖偵偼偙偺儔僥儞岅偺夞暥偑報嶞偝傟偰偄傑偟偨乮恾15乯丅巹傕憗懍庢傝婑偣偰堸傫偱傒偨偲偙傠丄偙偺敀儚僀儞偼婸偐偟偄敒傢傜怓丅崄傝偼旕忢偵僼儗僢僔儏偱丄悢懡偄崄傝偺拞偱丄僼儗僢僔儏側壥幚丄僆儗儞僕偺壴丄僶儔丄阬崄側偳傪姶偠傑偡丅枴傢偄偼旕忢偵忋昳丅僼儖乕僥傿乕偱丄娒岥偱彈惈岦偒偐側偲巚偄傑偟偨丅

丂偪側傒偵丄儚僀儞偱偁傞償傿乕僯儍丒僙儞僣傽丒僲乕儊偺時儔儀儖偵偼偙偺儔僥儞岅偺夞暥偑報嶞偝傟偰偄傑偟偨乮恾15乯丅巹傕憗懍庢傝婑偣偰堸傫偱傒偨偲偙傠丄偙偺敀儚僀儞偼婸偐偟偄敒傢傜怓丅崄傝偼旕忢偵僼儗僢僔儏偱丄悢懡偄崄傝偺拞偱丄僼儗僢僔儏側壥幚丄僆儗儞僕偺壴丄僶儔丄阬崄側偳傪姶偠傑偡丅枴傢偄偼旕忢偵忋昳丅僼儖乕僥傿乕偱丄娒岥偱彈惈岦偒偐側偲巚偄傑偟偨丅丂儔僥儞岅偺暿偺夞暥傪傕偆堦偮尒偮偗傑偟偨丅Roma tibi subito motibus ibit amor.乮擆偺垽偡傞儘乕儅偼撍慠偺摦棎偵傛偭偰曵夡偡傞側傜傫乯丅嶌幰惞僔僪僯僂僗丒傾億儕僫儕僗僔僪僯僂僗偼帊恖丄惞怑幰丅屆戙枛婜5悽婭拞崰丄屆揟偺嫵梴傪恎偵偮偗偰偄偨嵟屻偺恖偲尵傢傟偰偄傑偡丅偙偺夞暥偼塁棩傪摜傫偩掕宆偵側偭偰偄偰丄屆戙偺嫵梴恖偑偳偺傛偆側怱嫬偱偁偭偨偐偲巚偄傪抷偣偰偄傑偡丅

弌揟

僼儕乕昐壢帠揟乽僂傿僉儁僨傿傾乿

乽僊儕僔儍丒儘乕儅柤尵廤乿桍徖廳崉乮娾攇暥屔乯

18. 擔杮偺戝妛寶暔偲儔僥儞岅

丂宑墳媊弇戝妛嶰揷僉儍儞僷僗偺搶娰搶惣椉懁偺傾乕働乕僪擖岥忋晹偺儁儞儅乕僋偺壓偵偼丄暉戲桜媑偺柤嬪乽揤偼恖偺忋偵恖傪偮偔傜偢丄恖偺壓偵恖傪偮偔傜偢乿傪堄枴偡傞儔僥儞岅丄HOMO NEC VLLVS CVIQVAM PRAEPOSITVS NEC SVBDITVS CREATVR偑婰偝傟偰偄傑偡乮恾16乯丅捈栿偡傞偲丄乽偄偐側傞恖傕偁傞幰偺忋偵偮偔傜傟偰偼偄側偄偟丄偄偐側傞恖傕偁傞幰偺壓偵偮偔傜傟偰偼偄側偄丅乿偲側傝丄擔杮岅偺乽揤乿偑傕偮岅姶傪昞偡偨傔丄庴恎偺宍偐偮斲掕偵傛傝昞尰偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂宑墳媊弇戝妛嶰揷僉儍儞僷僗偺搶娰搶惣椉懁偺傾乕働乕僪擖岥忋晹偺儁儞儅乕僋偺壓偵偼丄暉戲桜媑偺柤嬪乽揤偼恖偺忋偵恖傪偮偔傜偢丄恖偺壓偵恖傪偮偔傜偢乿傪堄枴偡傞儔僥儞岅丄HOMO NEC VLLVS CVIQVAM PRAEPOSITVS NEC SVBDITVS CREATVR偑婰偝傟偰偄傑偡乮恾16乯丅捈栿偡傞偲丄乽偄偐側傞恖傕偁傞幰偺忋偵偮偔傜傟偰偼偄側偄偟丄偄偐側傞恖傕偁傞幰偺壓偵偮偔傜傟偰偼偄側偄丅乿偲側傝丄擔杮岅偺乽揤乿偑傕偮岅姶傪昞偡偨傔丄庴恎偺宍偐偮斲掕偵傛傝昞尰偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅丂堦曽丄憗堫揷戝妛墘寑攷暔娰偼捸撪鐤辍偺敪埬偱丄僄儕僓儀僗挬帪戙丄16悽婭僀僊儕僗偺寑応乽僼僅乕僠儏儞嵗乿傪柾偟偰崱堜寭師傜偵傛傝愝寁偝傟傑偟偨丅惓柺晳戜偵偁傞挘傝弌偟偼晳戜偵側偭偰偍傝丄擖傝岥偼偦偺嵍塃偵偁傝丄恾彂墈棗幒偼妝壆丄晳戜傪埻傓傛偆偵偁傞椉梼偼嶸晘惾偵側傝丄寶暔慜偺峀応偼堦斒惾偲側傝傑偡丅偙偺傛偆偵墘寑攷暔娰偺寶暔帺懱偑丄傂偲偮偺寑応帒椏偲側偭偰偄傑偡丅晳戜惓柺偵偼Totus Mundus Agit Histrionem乮慡悽奅偼寑応側傝乯偲偄偆儔僥儞岅偑宖偘傜傟偰偄傑偡丅

丂傑偨丄憗堫揷戝妛拞墰恾彂娰偺尯娭偵偼丄QUAE SIT SAPIENTIA DISCE LEGENDO乮抦宐偺壗偨傞偐傪撉傓偙偲偵傛偭偰妛傋乯偲挙傜傟偰偄傑偡丅

丂庱搒戝妛搶嫗偺恾彂娰偵偼丄VERITAS VOS LIBERABIT乮恀幚偼偁側偨曽傪帺桼偵偡傞乯 偲戝彂偝傟偰偄傑偡丅偄偢傟傕丄抦幆傗暥壔丒寍弍偵懳偡傞廳岤偝傪姶偠偲傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂敀昐崌彈巕戝妛偱偼丄巤愝偵儔僥儞岅偺垽徧偑偁傝傑偡丅妛惗怘摪乽僗僥儔丒儅儕僗乿偼奀偺惎偲偄偆堄枴丄峸攦晹乽傾儈僇僺傾乿偼垽忣怺偄桭恖偲偄偆堄枴丄妛惗儂乕儖乽僼僅儞僗丒償傿乕僥乿偼惗柦偺愹偺堄枴偱偡丅

弌揟

宑墳媊弇戝妛嶰揷僉儍儞僷僗

憗堫揷戝妛墘寑攷暔娰

憗堫揷戝妛拞墰恾彂娰

敀昐崌彈巕戝妛 僉儍儞僷僗儔僀僼

19. 僐僗儌僗偲僇僆僗

丂僐僗儌僗偲暦偄偰弶傔偵巚偄晜偐傇壧偼丄1977擭偵敪昞偝傟偨偝偩傑偝偟嶌帉嶌嬋丄嶳岥昐宐偑壧偭偨妝嬋乽廐嶗乿偱偼側偄偱偟傚偆偐丅傕偲傕偲僐僗儌僗偼儊僉僔僐尨嶻偺奜棃庬偱偁傝丄榓柤偼乽廐嶗乿偱丄乽偁偒偞偔傜乿偲撉傒丄廐偺婫岅偵傕側偭偰偄傑偡乮恾17乯丅壴尵梩偼乽挷榓乿乽尓嫊乿乽旤楉乿丅孮惗偑帡崌偆壴偵帡偮偐傢偟偄壴尵梩偱偡丅偝偩傑偝偟偼丄嬋偺僞僀僩儖傗壧帉偺拞偱丄乽廐嶗乿傪乽僐僗儌僗乿偲撉傑偣傑偟偨丅摉帪偺壧梬嬋偱偼丄僉乕儚乕僪偲側傞娍帤傪堘偆撉傒曽偱撉傑偣傞偺偑棳峴偟偰偄偰丄乽塣柦乿偲彂偄偰乽偝偩傔乿側偳偑戙昞揑昞尰偱偡丅崱傗丄乽廐嶗乿偲昞婰偟偰偺乽僐僗儌僗乿偼恾娪傗擄撉娍帤偵傕庢傝擖傟傜傟傞傎偳偱丄壧偺悽奅偐傜敳偗弌偟丄傎傏堦斒壔偟巗柉尃傪摼偰偄傑偡丅

丂僐僗儌僗偲暦偄偰弶傔偵巚偄晜偐傇壧偼丄1977擭偵敪昞偝傟偨偝偩傑偝偟嶌帉嶌嬋丄嶳岥昐宐偑壧偭偨妝嬋乽廐嶗乿偱偼側偄偱偟傚偆偐丅傕偲傕偲僐僗儌僗偼儊僉僔僐尨嶻偺奜棃庬偱偁傝丄榓柤偼乽廐嶗乿偱丄乽偁偒偞偔傜乿偲撉傒丄廐偺婫岅偵傕側偭偰偄傑偡乮恾17乯丅壴尵梩偼乽挷榓乿乽尓嫊乿乽旤楉乿丅孮惗偑帡崌偆壴偵帡偮偐傢偟偄壴尵梩偱偡丅偝偩傑偝偟偼丄嬋偺僞僀僩儖傗壧帉偺拞偱丄乽廐嶗乿傪乽僐僗儌僗乿偲撉傑偣傑偟偨丅摉帪偺壧梬嬋偱偼丄僉乕儚乕僪偲側傞娍帤傪堘偆撉傒曽偱撉傑偣傞偺偑棳峴偟偰偄偰丄乽塣柦乿偲彂偄偰乽偝偩傔乿側偳偑戙昞揑昞尰偱偡丅崱傗丄乽廐嶗乿偲昞婰偟偰偺乽僐僗儌僗乿偼恾娪傗擄撉娍帤偵傕庢傝擖傟傜傟傞傎偳偱丄壧偺悽奅偐傜敳偗弌偟丄傎傏堦斒壔偟巗柉尃傪摼偰偄傑偡丅丂偝偰丄乽僐僗儌僗乿偼僊儕僔儍岅偺乽塅拡乿偺乽拋彉乿傪堄枴偟丄儔僥儞岅偱惎嵗偺悽奅亖拋彉傪傕偮姰寢偟偨悽奅懱宯偲偟偰偺塅拡偺偙偲傪帵偟傑偡丅懳媊岅偼丄乽僇僆僗乮働僀僆僗乯乿崿撟偱偡丅尦乆丄塅拡乮僐僗儌僗乯偑惉棫偡傞埲慜偺拋彉側偒忬懺傪堄枴偡傞岅偱偟偨丅廬偭偰丄塅拡傪丄摑堦偝傟偨挷榓偺偲傟偨僔僗僥儉偲偲傜偊傞偲偒偵丄乽僐僗儌僗乿偲偄偆巊偄曽傪偟傑偡丅

丂塅拡偼乽僐僗儌僗乿埲奜偵傕丄乽僗儁乕僗乿傗乽儐僯僶乕僗乿偲傕傛偽傟傑偡丅乽僗儁乕僗乿偼丄嬻娫偲偟偰偺塅拡丄乽儐僯僶乕僗乿偼丄娤應偱偒傞偡傋偰傪娷傔偨塅拡傪昞偟傑偡丅乽僐僗儌僗乿偲偄偆屇傃曽偼丄巚憐揑丒揘妛揑側僯儏傾儞僗傕娷傑傟傑偡丅偪側傒偵丄僇僆僗傑偨偼働僀僆僗偲偼丄乽崿撟乿傪堄枴偡傞岅偱丄柍拋彉偱丄偝傑偞傑側梫慺偑擖傝棎傟丄堦娧惈偑尒弌偣側偄丄偛偪傖偛偪傖偟偨忬嫷丒條憡傪宍梕偡傞昞尰偲偟偰梡偄傜傟傑偡丅傑偨丄恖偺廤抍偵偍偄偰丄摑棪幰偑偍傜偢丄廤傑偭偨恖偑奆偦傟偧傟帺屓庡挘偟偰岲偒彑庤偵怳傞晳偭偰偄傞傛偆側忬嫷傕乽僇僆僗乿偲宍梕偝傟傑偡丅椡妛偺暘栰偱偼丄弶婜抣偺嬌傔偰旝彮側岆嵎偑憹暆偝傟寢壥抣傪棎嶨側傕偺偵偡傞偨傔丄抣偺梊應偑帠幚忋晄壜擻偱偁傞傛偆側忦審傪埖偆棟榑傪乽僇僆僗棟榑乿乮chaos theory乯偲偄偆偦偆偱偡丅

弌揟

幠嶳儘儈僆

崙塩傂偨偪奀昹岞墍HP 傒偼傜偟偺媢

20. 搶梞偲惣梞

丂搶梞偼僆儕僄儞僩偱丄僆儕僄儞僩媫峴丄僆儕僄儞僞儖儂僥儖側偳丄擔杮恖偵傕恊偟傑傟偰偄傞奜棃岅偱偡丅僆儕僄儞僩orient偼丄徃傞傪堄枴偡傞儔僥儞岅偺摦帉orior偺尰嵼暘帉oriens偵桼棃偡傞尵梩偱偡丅偙偙偱乽徃傞乿偺偼乽懢梲乿偱偁傝丄懢梲偑徃傞曽岦偲偄偆偙偲偐傜乽搶乿偲側傝傑偡丅嫽枴偁傞偙偲偵丄怴妛婜偵偼僆儕僄儞僥乕僔儑儞偑峴傢傟傑偡偑丄塸岅偺orientation偼乽曽岦晅偗傞乿傪堄枴偡傞orientate傪柤帉壔偟偨尵梩偱丄偙傟傕Orient偐傜桼棃偟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂堦曽丄搶梞偺the Orient偵懳偟偰丄惣梞偼the Occident偵側傝傑偡丅儔僥儞岅偺occidere乮搢傟傞丄徚偊嫀傞乯 偐傜丄occidens偵曄壔偟丄偙傟傕傑偨丄乽懢梲偑捑傓曽岦乿偺堄枴偱乽惣乿傪帵偟傑偡丅

弌揟

愇堜暷梇乽塸岅偺岅尮乿乮妏愳暥屔乯

仏偙偺弌揟杮偵偮偄偰徯夘偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅愇堜暷梇愭惗偼丄奜柋徣偵擖徣屻丄嫗戝搶撿傾僕傾尋媶僙儞僞乕嫵庼丄摨強挿丄忋抭戝嫵庼丄偝傜偵恄揷奜崙岅戝妛妛挿傗柤梍嫵庼傪楌擟偝傟偰偄傑偡丅戝妛妛挿嵼怑拞偐傜8擭娫偵傢偨傝戝妛偺HP偵丄僄僢僙僀乽岅尮偺妝偟傒乿傪楢嵹偟丄2011擭丄乽塸岅偺妝偟傒乿傪姧峴丄2018擭偵暥屔壔偝傟偰偄傑偡丅奺僙僋僔儑儞偑侾-2儁乕僕偱傑偲傔傜傟丄媟拲傕揑妋偱偡偺偱丄戝曄撉傒傗偡偄彂暔偱偡丅嵞峔惉傪扴摉偝傟偨愭惗曽偵宧堄傪昞偟傑偡丅杮彂偵傛偭偰丄巹偼丄塸岅偺岅尮偵儔僥儞岅偑巊梡偝傟傞偙偲偺懡偝偵嬃偒丄堄奜側尵梩摨巑偑幚偼嫟捠偺岅尮偱偁偭偨偙偲偵嫽枴偑朿傜傒傑偟偨丅

21. Pater丗晝側傞傕偺

丂僉儕僗僩嫵怣嬄偵偍偄偰丄偦偺拞怱偵偁傞戝愗側嫵棟偼丄Trinitatis乮嶰埵堦懱乯偱偡丅偙偺尵梩帺懱偼丄惞彂偵偼偁傝傑偣傫偑丄惞彂偑柧傜偐偵揱偊偰偄傞怣嬄撪梕偱偡丅乽嶰埵堦懱乿偲偼丄惞彂偵孾帵偝傟偰偄傞恄偼丄乽晝側傞恄乿(PATER est DEUS)丄乽巕側傞僉儕僗僩乿(FILIUS est DEUS)丄乽惞楈乿(SPIRITUS SANCTUS) 偲偄偆嶰偮偺埵奿傪帩偮丄乽桞堦偺恄乿偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂塸岅偺Father偼丄儔僥儞岅pater乮晝乯偑岅尮偱偡丅patriot乮垽崙幰乯丄僷僩儘儞傕乽晝偺傛偆偵柺搢傪尒偰偔傟傞恖乿偺堄枴偱偡丅傑偨丄僷僞乕儞pattern(塸岅)偼丆宆丄柾條丄宆巻側偳傪堄枴偟傑偡偑丄乽僇儞僞儀儕乕暔岅乿傪婰偟偨14悽婭偺塸崙偺帊恖僠儑乕僒乕偼偙偺尵梩傪乽偍庤杮偲側傞傕偺乿偺堄枴偱巊偄傑偟偨丅Pattern偺岅尮傕儔僥儞岅偺pater偩偦偆偱偡丅摉帪丄壠掚偵偍偄偰丄晝偼巕嫙偨偪偺柾斖偲側傞傋偒偲憐掕偝傟傑偡偑丄尰戙恖偵偼峫偊偝偣傜傟傑偡丅

弌揟

愇堜暷梇乽塸岅偺岅尮乿乮妏愳暥屔乯

22. 僕僊僞儕僗

丂僕僊僞儕僗偲偼丄僆僆僶僐壢僕僊僞儕僗懏乮僉僣僱僲僥僽僋儘懏丄妛柤丗Digitalis乯偺憤徧丅嫹媊偱偼丄僕僊僞儕僗懏偺摿掕偺庬乮Digitalis purpurea乯傪巜偟傑偡丅抧拞奀増娸傪拞怱偵拞墰傾僕傾偐傜杒傾僼儕僇丄儓乕儘僢僷偵20庬偁傑傝偑暘晍偟偰偄傑偡丅堦丒擇擭憪丄懡擭憪偺傎偐丄掅栘傕偁傝傑偡丅墍寍梡偵悢庬偑嵧攟偝傟偰偄傞偑丄堦斒偵僕僊僞儕僗偲偟偰栻梡傑偨偼娤徿梡偵嵧攟偝傟偰偄傞偺偼丄Digitalis purpurea庬偱偡乮恾18乯丅

丂僕僊僞儕僗偲偼丄僆僆僶僐壢僕僊僞儕僗懏乮僉僣僱僲僥僽僋儘懏丄妛柤丗Digitalis乯偺憤徧丅嫹媊偱偼丄僕僊僞儕僗懏偺摿掕偺庬乮Digitalis purpurea乯傪巜偟傑偡丅抧拞奀増娸傪拞怱偵拞墰傾僕傾偐傜杒傾僼儕僇丄儓乕儘僢僷偵20庬偁傑傝偑暘晍偟偰偄傑偡丅堦丒擇擭憪丄懡擭憪偺傎偐丄掅栘傕偁傝傑偡丅墍寍梡偵悢庬偑嵧攟偝傟偰偄傞偑丄堦斒偵僕僊僞儕僗偲偟偰栻梡傑偨偼娤徿梡偵嵧攟偝傟偰偄傞偺偼丄Digitalis purpurea庬偱偡乮恾18乯丅丂惣梞偱偼埫偔庘傟偨応強偵斏栁偟晄媑側怉暔偲偟偰偺僀儊乕僕偑偁傞怉暔偲偝傟偰偄傑偡丅堛椕偵偍偄偰偼丄僕僊僞儕僗偺梩傪壏晽姡憞偟偨傕偺傪尨椏偲偟偰僕僊僩僉僔儞丄僕僑僉僔儞丄儔僫僩僔僪C側偳偺嫮怱攝摐懱傪拪弌偟偰偄傑偟偨偑丄崱擔偱偼壔妛揑偵崌惉偝傟傑偡丅屆戙偐傜愗傝彎傗懪偪恎偵懳偟偰栻偲偟偰巊傢傟偰偄傑偟偨丅1776擭丄塸崙偺僂傿儕傾儉丒僂傿僓儕儞僌偑嫮怱嵻偲偟偰偺栻岠傪敪昞偟偰埲棃丄偆偭寣惈怱晄慡偺摿岠栻偲偟偰傕巊梡偝傟偰偄傑偡丅埲慜偼擔杮栻嬊曽偵Digitalis purpurea傪婎尨偲偡傞惗栻偑乽僕僊僞儕僗乿乽僕僊僞儕僗枛乿偲偟偰堛栻昳奺忦偵廂嵹偝傟偰偄傑偟偨偑丄戞14夵惓擔杮栻嬊曽戞擇捛曗乮2005擭1寧乯偱偲傕偵嶍彍偝傟傑偟偨丅僕僊僞儕僗偵偼慡憪偵栆撆偑偁傝娤徿梡偵嵧攟偡傞嵺偵偼庢傝埖偄偵拲堄偑昁梫偱偡丅僕僊僞儕僗拞撆偲傕屇偽傟傞暃嶌梡偲偟偰丄晄惍柆傗摦湩側偳偺弞娐婍徢忬丄歲婥丒歲揻側偳偺徚壔婍徢忬丄摢捝丒峥濖側偳偺恄宱徢忬丄帇栰偑墿怓偔塮傞徢忬乮墿帇徢乯側偳偑偁傝傑偡丅僑僢儂偑乽傂傑傢傝 (奊夋)乿側偳偱慛傗偐側墿怓傪昞尰偟偨偺偼丄僕僊僞儕僗栻嵻偺暈梡偵傛傞暃嶌梡偩偭偨偺偱偼側偄偐偲偄偆愢傕偁傝傑偡丅斢擭偺嶌昳乽堛巘僈僔僃偺徰憸乿偵偼僕僊僞儕僗偑昤偐傟偰偄傞偦偆偱偡丅

妛柤偺Digitalis乮僨傿僊僞乕儕僗乯偼儔僥儞岅digitus乮巜乯偵桼棃偟偰偄傑偡丅偙傟偼壴偺宍偑巜僒僢僋偵帡偰偄傞偨傔偱偡丅悢帤偺digit傗僐儞僺儏乕僞乕梡岅偺僨僕僞儖乮塸岅丗digital乯偲岅尮偼摨偠偱偡丅

弌揟

巗愳摕堦榊丄孖揷掑懡抝乽怣廈丒栻憪偺壴乿乮僋儕僄僀僥傿僽僙儞僞乕乯

愇堜暷梇乽塸岅偺岅尮乿乮妏愳暥屔乯

23. 僇乕僫價

丂僇乕僫價偼僇乕僫價僎乕僔儑儞偺棯偱丄崱偱偼懡偔偺幵偵憰旛偝傟偰偄傑偡丅僇乕僫價偼丄帺幵偺埵抲傪抦傞偙偲偲丄帺幵偺埵抲傪婎偵栚揑抧傊偺摴埬撪傪偡傞偺偑庡側婡擻偱丄帺幵埵抲傪抦傞巇慻傒偲偟偰偼丄GPS塹惎側偳偐傜偺埵抲忣曬偑婎杮偱偡丅嵟嬤偼僗儅乕僩僼僅儞偺婡擻偵傕娷傑傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

丂偙偺navigation偺岅尮偼丄儔僥儞岅偺navi乮慏乯偑桼棃偱丄塸岅偺navy偼奀孯偺堄枴偱偡丅Navigation chart偼丄乽奀恾乿偩偗偱側偔丄旘峴婡偺乽嬻楬恾乿傕巜偟傑偡丅Navi偼摉弶丄愳傗奀偵娭楢偟偨傕偺偱偟偨偑丄堄枴偑奼戝偟丄帺摦幵側偳棨忋傪憱傞傕偺偵傕巊傢傟傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅Navigator傪亀嶰徣摪 戝帿椦 戞嶰斉亁偱挷傋傞偲丄嘆 峲朄巑丅峲奀巑丅 嘇 帺摦幵偺儔儕乕偱懍搙傗曽岦傪巜帵偡傞摨忔幰丅偲婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

丂偝偰丄峘挰偱偁傞墶昹巗拞嬫偵乽僫價僆僗墶昹乿偲偄偆柤偺儂僥儖偑偁傝傑偡乮恾19乯丅乽墶昹崙嵺慏堳僙儞僞乕乿偲傕屇偽傟丄擔杮慏堳岤惗嫤夛偑塣塩偡傞慏堳丒奀帠娭學幰偺偨傔偺暉棙岤惗巤愝偱偡偑丄堦斒偺恖傕棙梡偱偒傑偡丅偙偺僫價僆僗乮NAVIOS乯偲偄偆柤慜偺桼棃偼堦斒岞曞偵傛偭偰柤偯偗傜傟偨憿岅偩偦偆偱偡丅偮傑傝丄儔僥儞岅navi偐傜攈惗偟偨億儖僩僈儖岅偺慏乮NAVIO乯偲塸岅偺僆傾僔僗乮OASIS乯偐傜憿傜傟偨尵梩偱乽慏忔傝偨偪偺宔偄偺応乿偲偄偆婅偄偑崬傔傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂偝偰丄峘挰偱偁傞墶昹巗拞嬫偵乽僫價僆僗墶昹乿偲偄偆柤偺儂僥儖偑偁傝傑偡乮恾19乯丅乽墶昹崙嵺慏堳僙儞僞乕乿偲傕屇偽傟丄擔杮慏堳岤惗嫤夛偑塣塩偡傞慏堳丒奀帠娭學幰偺偨傔偺暉棙岤惗巤愝偱偡偑丄堦斒偺恖傕棙梡偱偒傑偡丅偙偺僫價僆僗乮NAVIOS乯偲偄偆柤慜偺桼棃偼堦斒岞曞偵傛偭偰柤偯偗傜傟偨憿岅偩偦偆偱偡丅偮傑傝丄儔僥儞岅navi偐傜攈惗偟偨億儖僩僈儖岅偺慏乮NAVIO乯偲塸岅偺僆傾僔僗乮OASIS乯偐傜憿傜傟偨尵梩偱乽慏忔傝偨偪偺宔偄偺応乿偲偄偆婅偄偑崬傔傜傟偰偄傞偦偆偱偡丅弌揟

愇堜暷梇乽塸岅偺岅尮乿乮妏愳暥屔乯

僫價僆僗墶昹HP

24. 悈

丂Aqua乮傾僋傾乯 偼悈傪堄枴偡傞儔僥儞岅偱偡偑丄尰戙偱偼悽奅揑偵條乆側傕偺偵娭楢偟丄柦柤偝傟丄傑偨擔杮岅偲偟偰傕捠梡偟偰偄傑偡丅悽奅揑偵偼丄恖岺塹惎Aqua偼NASA丄NASDA側偳偺婡娭偑嫟摨偟偰懪偪忋偘偨抧媴娤應塹惎偱丄僐儞僺儏乕僞乕Aqua偼Mac OS X v10.0偐傜Mac OS X v10.4偵偐偗偰偺僌儔僼傿僇儖儐乕僓僀儞僞僼僃乕僗偺憤徧偱偡丅僔僇僑偵偼傾僋傾偲偄偆柤慜偺挻崅憌價儖偑偁傝傑偡丅傑偨丄塸崙偵偼丄Aquascutum偲偄偆儗僀儞僐乕僩偺儊乕僇乕偼桳柤偱丄僽儔儞僪柤偼丄aqua偲乽弬乿傪昞偡儔僥儞岅乽scutum乿偺2岅傪慻傒崌傢偣偨憿岅偱丄乽杊悈乿傪堄枴偟傑偡丅

丂擔杮偵傕丄傾僋傾偲偄偆僩儓僞帺摦幵偺彫宆僴僀僽儕僢僪僇乕偑偁傝丄傾僋傾偲偄偆僴僀傾乕儖偑擔杮偱揥奐偡傞壠揹僽儔儞僪柤傕偁傝傑偡丅巤愝柤偲偟偰偼丄傾僋傾栘峏捗傗傾僋傾峀搰僙儞僞乕奨偑偁傝丄偄偢傟傕傾僋傾偲捠徧偝傟偰偄傑偡丅

丂堦斒揑偵偼丄傾僋傾僽儖乕偲偄偊偽悈怓偺偙偲偱偡丅Aqua偐傜攈惗偟偨塸岅偵偼丄Aquarium (悈懓娰) 傗丄Aquarius (悈時嵗) 側偳偑偁傝傑偡丅傑偨丄僀僞儕傾岅偱偼丄僫億儕椏棟偺掕斣丗傾僋傾僷僢僣傽 (acqua pazza) 偑偁傝丄偙傟偼丄僽僀儓儞側偳偺弌廯傪巊傢偢丄悈傗僩儅僩丄敀儚僀儞側偳偱嫑傪幭崬傫偩僗乕僾椏棟偱偡丅僷僢僣傾偼乽婏柇側丄嫸偭偨丄朶傟傞乿偲偄偆堄枴偑偁傝丄桘偵悈傪擖傟偰椏棟偡傞偲偒偵悈偑潧偹傞偙偲偑桼棃偲偝傟偰偄傑偡丅

丂堦曽丄僊儕僔儍岅偱乽悈乿傪堄枴偡傞岅偼Hydro偱偡偑丄偙傟傕傑偨尰戙偵峀偔攈惗偟偰偄傑偡丅Hydro Flask (僴僀僪儘僼儔僗僋) 偼丄傾儊儕僇丒僆儗僑儞廈偱愝棫偝傟丄慡抐擬儃僩儖偱媟岝傪梺傃丄尰嵼偼傾儊儕僇偺僗億乕僣丒傾僂僩僪傾偺儃僩儖巗応偺戞1埵偺僔僃傾偺僽儔儞僪偱偡丅傑偨丄悈慺僈僗媧擖偼岤楯徣偱乽愭恑堛椕B乿偲偟偰擣壜偝傟傑偟偨偑丄悈慺僈僗媧擖婍偼乽Hydro-Breath 嘦乿偲偄偆柤慜偑偮偄偰偄傑偡丅偝傜偵丄僴僀僪儘僥僢僋乮HYDRO-TECH乯偼丄杊悈丒杊妸偑僥乕儅偺僠儓僟僆儕僕僫儖僽儔儞僪僔儏乕僘偱偡丅

弌揟

愇堜暷梇乽塸岅偺岅尮乿乮妏愳暥屔乯

25. 僶僢僴嶌昳偲儔僥儞岅

丂僋儔僔僢僋壒妝偼偁傑傝撻愼傫偱偄傑偣傫偑丄巹偑妛惗偺崰丄崱偼側偒怴廻偺媔拑乽僗僇儔嵗乿偱僶僢僴傪暦偄偰偄偨偙偲傪妎偊偰偄傑偡丅僠僃儞僶儘傗僺傾僲偵忔偣偨備偭偔傝僥儞億偺僶儘僢僋壒妝偼怱偺掙偵煄傒傑偟偨丅僉儕僗僩嫵僇僩儕僢僋偺揟楃偱梡偄傜傟傞尵梩偼儔僥儞岅偱偡丅乽壒妝偺晝乿偱偁傞僶僢僴偼僪僀僣恖偱偡偑丄恄傗嫵夛偵懳偡傞宧錳傪嬋偵昞偟偰偄傞偺偱丄僶僢僴偵偮偄偰儔僥儞岅偵娭楢偟偨帠暱偼偁傞偺偱偼偲忢乆婥偵棷傔偰偄傑偟偨丅

丂僋儔僔僢僋壒妝偼偁傑傝撻愼傫偱偄傑偣傫偑丄巹偑妛惗偺崰丄崱偼側偒怴廻偺媔拑乽僗僇儔嵗乿偱僶僢僴傪暦偄偰偄偨偙偲傪妎偊偰偄傑偡丅僠僃儞僶儘傗僺傾僲偵忔偣偨備偭偔傝僥儞億偺僶儘僢僋壒妝偼怱偺掙偵煄傒傑偟偨丅僉儕僗僩嫵僇僩儕僢僋偺揟楃偱梡偄傜傟傞尵梩偼儔僥儞岅偱偡丅乽壒妝偺晝乿偱偁傞僶僢僴偼僪僀僣恖偱偡偑丄恄傗嫵夛偵懳偡傞宧錳傪嬋偵昞偟偰偄傞偺偱丄僶僢僴偵偮偄偰儔僥儞岅偵娭楢偟偨帠暱偼偁傞偺偱偼偲忢乆婥偵棷傔偰偄傑偟偨丅丂僉儕僗僩嫵娭楢偺壒妝偺壧帉偼摉慠儔僥儞岅偱丄婩傝偺嬪丗Kyrie eleison 偲偐丄嫵夛惉嬪丗Gloria in excelsis Deo 側偳偼丄懡偔偺妝嬋偵傒傜傟傑偡丅偟偐偟丄僶僢僴偺僇儞僞乕僞偼丄側傫偲僪僀僣岅偱偡丅傗偼傝丄僪僀僣偺恄妛幰丄惞怑幰偱偁傞儅儖僠儞媰^乕偼儘乕儅丒僇僩儕僢僋嫵夛偐傜暘棧偟僾儘僥僗僞儞僩偑抋惗偟偨廆嫵夵妚偺拞怱恖暔偱偡偑丄僉儕僗僩嫵傪傛傝柉廜偺恎嬤偵偡傞偨傔偵丄恖乆偑嵟傕棟夝偟傗偡偄曣崙岅傪巊偄丄愢偒傑偟偨丅僾儘僥僗僞儞僩偱偁偭偨僶僢僴偼丄帺傜偺儔僀僼儚乕僋偱偁偭偨乽惍旛偝傟偨嫵夛壒妝乿丄偮傑傝朿戝側僇儞僞乕僞傪僪僀僣岅傪梡偄偰幚尰偟偨傢偗偱偡丅

丂僪僀僣岅僇儞僞乕僞偑懡偄偺偱偡偑丄墶昹偺偁偡側傠僋儕僯僢僋堾挿偺廆掕 怢 愭惗偵傛傟偽丄幚偼僶僢僴偺嶌嬋偟偨嬋偵儔僥儞岅壧帉偺傕偺偑娷傑傟偰偄傞偲偺偙偲偱偡丅儔僥儞岅嶌昳偼丄僶僢僴偺嵟屻偺嶌昳偲偝傟傞丄偄傢備傞儘抁挷儈僒嬋 BWV232丄偦偟偰儅僯僼傿僇僩BWV243偑桳柤偱丄偦傟埲奜偵彫儈僒嬋偲屇偽傟傞傕偺偑4偮 (BWV233乣236) 偁傞偲偺偙偲偱偡丅偦偟偰堄奜側偙偲偵僇儞僞乕僞偵娷傑傟傞 BWV191 偑丄側傫偲僞僀僩儖偑 Gloria excelsis Deo 偦偺傕偺偱偟偨丅

丂僶儘僢僋弶婜偵偼儕僠僃儖僇乕儗丄僼傽儞僞僕傾側偳條乆側懳埵朄揑側婍妝嬋偑懚嵼偟傑偟偨偑丄屻偵偦傟傜偼堦妵偟偰僼乕僈偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅傑偨慜憈嬋傗僩僢僇乕僞側偳懄嫽揑嶌昳偺堦晹偲偟偰憓擖偝傟偰偄偨懳埵朄揑側晹暘偑師戞偵奼戝偝傟丄1偮偺妝復偲偟偰妋棫偟偨傕偺傕僼乕僈偲屇偽傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅僶僢僴嶌昳偱偼丄亀暯嬒棩僋儔償傿乕傾嬋廤亁戞1丄2姫 - 挿抁24挷偵傛傞慡48嬋偺慜憈嬋偲僼乕僈丄乽僼乕僈偺媄朄乿偑戙昞揑偱偡丅偙偺僼乕僈偲偼丄乽摝偘傞乿堄偺儔僥儞岅丄fugere偵桼棃偟偰偄傑偡丅

* Gloria in excelsis Deo (僌儘儕傾丒僀儞丒僄僋僠僃儖僔僗丒僨僆) 偲偼丄亀揤偺偄偲崅偒偲偙傠偵偼恄偵塰岝偁傟亁傪堄枴偡傞嫵夛儔僥儞岅惉嬪丅

弌揟

偁偡側傠惍宍奜壢僋儕僯僢僋