院長の趣味の部屋 ラテン語とエピソード (3)

目次

目次

1〜25 | 26〜50 | 51〜75 | 76〜100 | 101〜125 | 126〜

51. 誉め言葉

52. 塩と報酬

53. 国旗と国章

54. 海王星の発見

55. すべての日の贈り物

56. リンゴ

57. ローマの休日

58. サーカディアン・リズム

59. キャンセル

60. サーモン

61. シーザー・サラダ

62. 光と影 Lux et umbra

63. 大地:「テラ」と「ガイア」

64. 牡蠣

65. レタス

66. トマト

67. ドレミファソラシド

68. 紙・パピルス

69. ハイブリッド

70. エピタフ(epitaph)

71. パッションフルーツ

72. コイントス

73. 赤と黒

74. キッザニア

75. イチジク

51. 誉め言葉

Materiam superabat opus.「技量が素材を凌駕していた」オウイデウス「変身物語」第2巻

芸術家や料理人に対して、素晴らしい出来栄えの作品や料理を前に、「素材のすばらしさは言うまでもないが、真に優れているのは技でした。」と称えるための一文です。Opusにはいろいろな意味がありますが、基本の意味は、「やらなくてはならないこと、すなわち、仕事」であり、その結果、出来上がった作品をも指します。音楽家毎の作品番号(英: opus number)については、このシリーズの32.opですでに記載しています。絵画や音楽作品ではこの成句はかなり説得力があるように感じますが、素晴らしい料理に出会った際には、私の経験上、やはり一流の新鮮な材料が使われていることも圧倒的に多いようです。

もう一つ、ラテン語で母娘を誉める言葉をみつけました。

Matre pulchra filia pulchrior.「美しい母よりもなおも美しい娘さん」の意味。

「お母さまもお美しいが、お嬢様はもっときれいです。」これはホラーテウスの「詩集」に書かれています。しかし、これを引用する場面は限られていて、場違いになると禍根も残すので引用には注意が必要ですね。

出典

逸身喜一郎 ラテン語のはなし 素材に勝る腕前―未完了過去、もしくは半過去 p.87-91. 通読できるラテン語文法 大修館書店

52. 塩と報酬

サラリーマンという日本語がありますが、英語のサラリー(salary)はラテン語のサラーリウム(salarium)に由来します。そしてこの salarium の語源は sal、すなわち「塩」です。そのため、ここから一挙に「古代ローマでは兵士に塩が給与として支給された」などと後付けのような話に飛ぶとこれはちょっと違うと、下記出典の著者、逸身喜一郎先生は疑問を投げかけています。なるほどラテン語は古代ローマの言語ですが、この文章からはあたかもユリウス・カエサル(シーザー)が、自分の配下の兵士たちに塩を配っているかのような誤解を生じさせました。確かに、塩は保存性が高い必需品であったため、物々交換の時代には重宝されていましたが、そんなことは起こらず、salarium は軍務ないし役人の、それもかなりの職責のある者に支給されたのは、現金でした。詳しい経緯は出典などを参照してください。

逸身先生は、「ことばの成り立ちが言語学的考察に留まらず過去の人間の習俗に及ぶ場合には、よほどの証拠がないと確実なことはいえない。」と、語源を遡って、まことしやかな安易な解釈を下すことを警告しています。私自身、これからも注意してゆきたいと思います。

出典

逸身喜一郎:ラテン語のはなし 語源の危険性 蔵書票 p.71-78 通読できるラテン語文法 大修館書店

53. 国旗と国章

国連の行事やオリンピック・パラリンピックの開会式や表彰式などで世界各地の国旗がみられますが、屋外の国旗掲揚では、風に煽られたり、反対に無風であったりすると、そのデザインが分からないことがあります。反対に、屋内の表彰式などでは、国旗は枠に固定されているため、デザインを完全に見ることができますが、なぜか自然の感じがしません。この国旗の中に、リボン字などでラテン語を記載している国旗があります。国旗ですので、長々と文章を書くことはできませんが、その国のモットーなどを簡潔に表しており、意味が分かると強い印象を受けます。ちなみに、国旗とともに国章を持つ国々もあります。

中央アメリカ北東部、ユカタン半島の付け根の部分に位置する英連邦王国の一国であるベリーズは、北にメキシコと、西にグアテマラと国境を接し、南東にはホンジュラス彎、東はカリブ海に面しています。美しい海と珊瑚礁に恵まれ、「カリブ海の宝石」と呼ばれるリゾート地です。ベリーズ国旗の中に配されている国章は特徴的です。マホガニーの木材業と造船業で国の基礎がなったことにちなみ櫂(オール)とのこぎりと斧をその象徴とし、その二つの象徴を持つのは白人と黒人で、人種間の平等を表しています。人をモチーフにした国旗は大変珍しい。マホガニー木材は18,19世紀の経済の基礎を為していました。リボン字のラテン語の標語は、SUB UMBRA FLOREO で、『木影の元で栄える』という意味です。

中央アメリカ北東部、ユカタン半島の付け根の部分に位置する英連邦王国の一国であるベリーズは、北にメキシコと、西にグアテマラと国境を接し、南東にはホンジュラス彎、東はカリブ海に面しています。美しい海と珊瑚礁に恵まれ、「カリブ海の宝石」と呼ばれるリゾート地です。ベリーズ国旗の中に配されている国章は特徴的です。マホガニーの木材業と造船業で国の基礎がなったことにちなみ櫂(オール)とのこぎりと斧をその象徴とし、その二つの象徴を持つのは白人と黒人で、人種間の平等を表しています。人をモチーフにした国旗は大変珍しい。マホガニー木材は18,19世紀の経済の基礎を為していました。リボン字のラテン語の標語は、SUB UMBRA FLOREO で、『木影の元で栄える』という意味です。 スペインの国旗は「血と金の旗」と呼ばれ、赤、黄、赤に並んだ横三色の中央・旗竿寄りに国章が配しています。1978年に憲法によって国旗として制定されました。国章の柱(ヘラクレスの柱)に巻き付いた帯には国の標語であるラテン語「PLVS VLTRA(より彼方への意)」が記されています。新大陸発見以前は「Non Plus Ultra(ここは世界の果てである)」と記されていたそうです。

スペインの国旗は「血と金の旗」と呼ばれ、赤、黄、赤に並んだ横三色の中央・旗竿寄りに国章が配しています。1978年に憲法によって国旗として制定されました。国章の柱(ヘラクレスの柱)に巻き付いた帯には国の標語であるラテン語「PLVS VLTRA(より彼方への意)」が記されています。新大陸発見以前は「Non Plus Ultra(ここは世界の果てである)」と記されていたそうです。良く見かけるのは、やはり米国の国章で、これは表裏があり、ラテン語も配しており、物語も豊富ですので、別項で取り上げます。 その他、サンマリノの国章には標語であるラテン語「LIBERTAS(自由)」が書かれています。アンドラの国章にはラテン語で「virtus unita fortiori (力を合わせれば強くなる)」と書かれています。

54. 海王星の発見

古代から夜空に輝く星たちは多くの物語を育み、多くの星座はギリシャ神話が元になって生まれています。かつて「惑星」に正式な定義はありませんでしたが、2006年8月に国際天文学連合によって定められました。それによれば、「惑星とは太陽を回る天体のうち、十分な質量を持っているために丸い形をしていて、周りに比べて圧倒的に大きく成長したもの」を指すそうです。惑星の大元の語源はギリシャ語のプラネーテースで、「放浪者:さまようもの」という意味だそうです。

19世紀半ばに、フランスの天文学者ユルバン・ルヴェリエは、太陽系の一番外側にある遠い天王星の動きを調べていました。ところが、いくら観察しても、その星が自分の計算通りには少しも動かないので、「きっとこの星の外に、もうひとつ星があるだろう。」と予想を立て、しばらく望遠鏡でそれを探していました。すると、今まで何も見えそうにないと思っていたあたりに、もうひとつの星―海王星(ラテン語:Neptunium、英語:Neptune)を発見したというのです。

19世紀半ばに、フランスの天文学者ユルバン・ルヴェリエは、太陽系の一番外側にある遠い天王星の動きを調べていました。ところが、いくら観察しても、その星が自分の計算通りには少しも動かないので、「きっとこの星の外に、もうひとつ星があるだろう。」と予想を立て、しばらく望遠鏡でそれを探していました。すると、今まで何も見えそうにないと思っていたあたりに、もうひとつの星―海王星(ラテン語:Neptunium、英語:Neptune)を発見したというのです。1846年、王立協会はルヴェリエの業績を称えてコプリ・メダルを授与しました。パリ天文台長のフランソワ・アラゴは、「ルヴェリエはいっさい天空を見ることもなく、『ペンの先』(計算のみ)でこの惑星を発見した」と述べたそうです。

出典

逸身喜一郎:ラテン語のはなし 占星術―惑星の名前p.97-105. 通読できるラテン語文法 大修館書店

55. すべての日の贈り物

Omnis habet sua dona dies.「すべての日がそれぞれの贈り物をもっている」マルティアリス「エピグラム」第八巻78.7

作者マルティアリスは西暦40年生まれのヒスパニア(イベリア半島)出身のラテン語詩人。12巻のエピグラム(エピグラムマタ、警句)の本で知られています。エピグラムとは、元々ギリシャ語で、墓銘、墓文の意味を持っていましたが、その後は、幅広く、機知・風刺に富んだ短い文や詩のことを指すようになり、彼はその作者の代表で、町の生活や知人たちのスキャンダラスな行動を明るく風刺し、地方の教育をロマンティックに描いています。 この句は「オムニス・ハベト・スア・ドーナ・ディエース」と読み、「一日」が擬人化され、私たち人間に毎日新しい贈り物をプレゼントしてくれるというイメージが示されています。一日、一日、その日の贈り物があるという認識は、私たちの心を前向きにしてくれます。「今日はどんな贈り物があるのかな?」と「人生の恵み」に感謝しつつ朝を迎えることができます。

このラテン語成句を目にしたとき、私は真っ先に、江戸幕末期の歌人、国学者の橘 曙覧(たちばな あけみ)を思い出しました。越前国石場町(現・福井県福井市つくも町)に生まれ、生家は、紙、筆、墨などや家伝薬を扱う大商家で、若い頃は放蕩したようです。15歳で父が死去、叔父の後見を受け、家業の酢製造業を継ごうとしましたが、嫌気がさし、28歳で家督を弟に譲り、隠遁。独学で歌人としての精進を続けました。門弟からの援助、寺子屋の月謝などで妻子を養い、清貧な生活に甘んじました。37歳の時、三ツ橋に住居を移し、「藁屋」(わらのや)と自称しました。隠居と言っても、人との付き合いを遮断したわけではなく、弟子が魚を持ってくると、一緒に酒を酌み交わすような面もあったようです。曙覧の学を慕った松平春嶽は、家老を案内に「藁屋」を訪れ、出仕を求めましたが曙覧は辞退しました。この辺も金や名誉より大事にするものを悟っていたわけです。しかも、聖人君子ではなく、若い頃の放蕩を経験した末に会得したのは、ある意味で本物といえます。

彼の短歌は平易な言葉で素朴な日常を表現したもので、俳句界で有名で、実は短歌でも一流な正岡子規は橘 曙覧を、「源実朝以来の本物の歌人」と絶賛しました。私がとくに素晴らしいと感じている作品集が、「独楽吟」(どくらくぎん)です。清貧の中で、家族の暖かさを描き、どれも「たのしみは」で始まる52首の歌を集めています(下記のHPからも閲覧できます)。私は大変気に入っています。是非ご一読いただき、同じ感動を味わえたら幸いです。

彼の短歌は平易な言葉で素朴な日常を表現したもので、俳句界で有名で、実は短歌でも一流な正岡子規は橘 曙覧を、「源実朝以来の本物の歌人」と絶賛しました。私がとくに素晴らしいと感じている作品集が、「独楽吟」(どくらくぎん)です。清貧の中で、家族の暖かさを描き、どれも「たのしみは」で始まる52首の歌を集めています(下記のHPからも閲覧できます)。私は大変気に入っています。是非ご一読いただき、同じ感動を味わえたら幸いです。1994年、明仁天皇、美智子皇后(いずれも当時)がアメリカを訪問した際、ビル・クリントン大統領が歓迎の挨拶の中で、この中の歌の一首「たのしみは朝おきいでて昨日まで無かりし花の咲ける見る時」を引用(もちろん英語で)してスピーチをしたことで、その名と歌は再び脚光を浴びることになりました。この歌は、「私の楽しみは、朝起きて何気なく庭に目をやると、昨日まで無かった花があざやかに咲いた時です」という意味です。この短歌とこのラテン語の成句とは、時代や場所にかなり違いがあるものの、日常のなかでのその日の新たな発見という新鮮な気持ちの表現は相通じるのではと思われます。

蛇足ながら、クリントン大統領のスピーチで引用したこの句の英語文が以下のHPに記載されていました。

It is a pleasure. When rising in the morning, I go outside and find a flower that has bloomed. That was not there yesterday.

福井市に橘曙覧記念文学館があり、ぜひ訪れたいと思っています。

56. リンゴ

リンゴは人類の生活に長く、そして密接に交わっています。スイス地方の先住民族といわれている湖棲民族の遺跡からリンゴの化石が発見されていることから、推定4000年前にはリンゴが栽培されていたと考えられています。

旧約聖書に登場するアダムとイヴが、蛇にそそのかされて食べた禁断の果実はリンゴとされます。慌てて飲み込もうとしたアダムが善悪を知る果実をのどにつかえさせ、これが「のどぼとけ」の始まりであるとの故事から、男性ののどぼとけは「アダムのリンゴ」Adam's appleともいわれています。なお、食べたのがリンゴというのは後の時代に創作された俗説で、旧約聖書の舞台となったメソポタミア地方には当時リンゴは分布せず、またその時代のリンゴは食用に適していなかったようです。また14世紀初頭にスイスの英雄であるウイリアム・テルは息子の頭の上に置いたリンゴを見事に射抜いたという伝説にも登場します。

近代では、理論科学の先駆者であるアイザック・ニュートンは、木から落ちるリンゴを見て「万有引力の法則に気づいた」という逸話があります。

英国のロックバンド ビートルズは1968年にレコード会社Apple Recordを設立しました。この会社のマークは、日本ではあまりポピュラーではない「グラニースミス・アップル」という品種がモデルです(形は丸ではなく若干横長の楕円形)。このリンゴマークはポール・マッカートニーが所有するベルギーの画家、ルネ・マグリットの青リンゴの絵がヒントになっています。のちに、ポールはZappleという名のレコード会社を子会社として立ち上げていますが、AからZまでという発想は、現代のAmazonに通じるように思います。

英国のロックバンド ビートルズは1968年にレコード会社Apple Recordを設立しました。この会社のマークは、日本ではあまりポピュラーではない「グラニースミス・アップル」という品種がモデルです(形は丸ではなく若干横長の楕円形)。このリンゴマークはポール・マッカートニーが所有するベルギーの画家、ルネ・マグリットの青リンゴの絵がヒントになっています。のちに、ポールはZappleという名のレコード会社を子会社として立ち上げていますが、AからZまでという発想は、現代のAmazonに通じるように思います。コンピュータメーカーであるアップル社 (Apple Inc.) は、リンゴを会社のロゴマークとしています(1997年頃までは6色、1999年以降はほとんど単色で用いられる)。「バイト」と呼ばれる右上の囓られた様な跡は、元々「Apple」の社名ロゴが重なっていた部分です。また同社の主力製品であるパソコン「マッキントッシュ(Macintosh、マック)」もリンゴの品種名「McIntosh」(日本名:旭)から採られていて(オーディオメーカーの商標と区別する都合で綴りが変えられている)、スマホの立ち上げで、毎朝このマークを見ている方も少なくないと思います。

Ab ovo usque ad mala. というホラーティウス作のラテン語成句があります。「アブ・オーウォー・ウスクェ・アド・マーラ」と発音します。オーウォーは卵の単数形、マーラはリンゴの複数形で、意味は「卵からリンゴまでずっと」となります。ローマ人の食事は卵で始まり、デザートはリンゴで締めくくられていたので、意訳すれば、「最初から最後まで」という意味になるそうです。

英語の apple はしばしばリンゴだけではなく果物全般を指します。たとえばパイナップル (pineapple) は「松の果実」という意味であり、リンゴとは直接の関係がありません。

出典

山下太郎:ラテン語入門

57. ローマの休日

イタリアのローマを表敬訪問した某国の王女と、彼女が滞在先から飛び出し一人でローマ市内に繰り出したとき、知り合った新聞記者との1日の恋を描いた映画「ローマの休日」では、トレヴィの泉や真実の口などローマの名だたる観光スポットが登場します。王女を演じた当時新人のヘプバーンは、本作により1953年のアカデミー賞最優秀主演女優賞を、脚本のイアン・マクレラン・ハンターが「最優秀原案賞」をそれぞれ受賞しています。グレゴリー・ペックが扮した新聞記者と2人乗りしたベスパで、ローマ市内を走るモノクロ画像のシーンも印象的でした。このベスパ (ラテン語:Vespa) は、イタリアのオートバイメーカー、ピアッジオが製造販売するスクーターの製品名ですが、ラテン語でスズメバチ(属)を意味します。従って、オオスズメバチの学名は、Vespa mandarinia japonicaです。

さて、この映画の原題は、英語でA Holyday of Romaまたは A Holyday in Romaになるはずが、実際にはRoman Holydayと表記されています。これを直訳すると『ローマ人の休日』で、ローマ帝国時代の貴族の楽しみを意味します。有名な映画評論家の故 淀川長治さんは「まあ!なんていやらしい題名」と嫌味を言ったそうです。それは、この題には、「スパルタカス」(脚本はダルトン・トランボ)で描かれた奴隷(ユダヤ人)同士を死闘させたり、奴隷とライオンを闘わせたりするのをショウとして楽しむなど、「野蛮な見世物」という裏の意味があるというわけです。プロローグのアン王女のワルツの踊りはまるでライオンと死闘をやらされている奴隷剣闘士と同じ状態で、王女は一挙一動全てを側近から命じられたままの奴隷です。それに比べてローマ人たちの末裔たちは花屋、アイスクリーム屋、美容師と休日でなくとも楽しそうに生き生きしていました。

さて、この映画の原題は、英語でA Holyday of Romaまたは A Holyday in Romaになるはずが、実際にはRoman Holydayと表記されています。これを直訳すると『ローマ人の休日』で、ローマ帝国時代の貴族の楽しみを意味します。有名な映画評論家の故 淀川長治さんは「まあ!なんていやらしい題名」と嫌味を言ったそうです。それは、この題には、「スパルタカス」(脚本はダルトン・トランボ)で描かれた奴隷(ユダヤ人)同士を死闘させたり、奴隷とライオンを闘わせたりするのをショウとして楽しむなど、「野蛮な見世物」という裏の意味があるというわけです。プロローグのアン王女のワルツの踊りはまるでライオンと死闘をやらされている奴隷剣闘士と同じ状態で、王女は一挙一動全てを側近から命じられたままの奴隷です。それに比べてローマ人たちの末裔たちは花屋、アイスクリーム屋、美容師と休日でなくとも楽しそうに生き生きしていました。「ローマの休日」の脚本は実際にはダルトン・トランボが執筆したもので、やはり奴隷解放をテーマとしています。当時のマッカーシー旋風による赤狩りでトランボはハリウッドを追われていたため、名義を借用したそうです。1993年、アカデミー賞選考委員会は、トランボへ改めて「1953年最優秀原案賞」を贈呈しています。

ちなみに、この作品の撮影に入ったのは1952年6月のことですが、この年の夏はローマで例を見ないほどの猛暑だったそうです。(その頃、小生が日本で生まれました。)

出典

Wikipedia ローマの休日

58. サーカディアン・リズム

サーカディアン・リズム(英語:circadian rhythm)とは、ラテン語の「約、おおむね」を意味する circa と、「日」を意味する dies から名付けられ、「概日(がいじつ)リズム」と訳されます。一般的に体内時計ともいわれ、約24時間周期で変動する生理現象で、動物、植物、菌類、藻類などほとんどの生物に存在しています。当初は、光によって規定されているのではと漠然と考えられていました。

概日リズムの研究は植物から始まりました。のちに「生物時計の父」と称されたドイツの生理学者ビュニングは1930年代にマメ科の植物の動きを丹念に計測し、照射する光に変化がなくても,夜になると葉が閉じること(就眠運動)を示しました。ちなみに、マメ科ネムノキ亜科の植物にオジギソウ(お辞儀草、含羞草、学名:Mimosa pudica)があり、別名ネムリグサ(眠り草)、ミモザと呼ばれます。ミモザは本来オジギソウの学名に由来する植物名ですが、現在の日本語ではほぼアカシア類の花を呼ぶ名としてのみ使われていて、これは厳密には誤用だそうです。種小名のpudicaはラテン語で「内気な」の意味です。

従って、生物のサーカディアン・リズムは光に対する反応ではなく、生物に生来備わっているのではないか。そんな見方が次第に強くなっていきましたが、実際のメカニズムの詳細は長く不明のままでした。

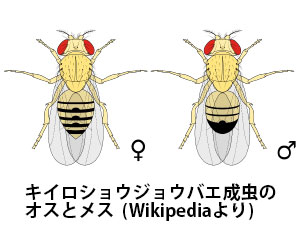

その突破口を開いたのは、カリフォルニア工科大学のベンザー(Seymour Benzer)博士とコノプカ(Ronald Konopka)博士です。1970年代の初め、ショウジョウバエに突然変異を誘発する誘発する物質を与え、その子孫2000匹もの行動を観察しました。ショウジョウバエは普通、1日のうち12時間は動き回り、残りの12時間は眠ります。ところが、3匹だけこのパターンから外れた個体がいました。周期が19時間のもの、28時間のもの、脈絡なく寝たり起きたりするものです。これらを調べることで、X染色体の一定領域にこのリズムに関わる遺伝子があることを突き止めたのです。この遺伝子を最終的に特定したのが、2017年にノーベル賞を受賞したホールとロスバシュのグループと、ヤングらのグループです。1984年に両チームが独立に見いだした遺伝子は、per(period)遺伝子と名付けられました。さらにヤングらは1995年、概日リズムを生み出すもう1つの遺伝子、tim(timeless)遺伝子を発見しました。3氏は、これらの遺伝子がどのように24時間のリズムを生み出しているのかを明らかにしました。

その突破口を開いたのは、カリフォルニア工科大学のベンザー(Seymour Benzer)博士とコノプカ(Ronald Konopka)博士です。1970年代の初め、ショウジョウバエに突然変異を誘発する誘発する物質を与え、その子孫2000匹もの行動を観察しました。ショウジョウバエは普通、1日のうち12時間は動き回り、残りの12時間は眠ります。ところが、3匹だけこのパターンから外れた個体がいました。周期が19時間のもの、28時間のもの、脈絡なく寝たり起きたりするものです。これらを調べることで、X染色体の一定領域にこのリズムに関わる遺伝子があることを突き止めたのです。この遺伝子を最終的に特定したのが、2017年にノーベル賞を受賞したホールとロスバシュのグループと、ヤングらのグループです。1984年に両チームが独立に見いだした遺伝子は、per(period)遺伝子と名付けられました。さらにヤングらは1995年、概日リズムを生み出すもう1つの遺伝子、tim(timeless)遺伝子を発見しました。3氏は、これらの遺伝子がどのように24時間のリズムを生み出しているのかを明らかにしました。ノーベル賞受賞は華やかな歴史的エポックですが、関連した多くの人々の長い間の努力による失敗や成果が積み上げられて結実するものと感じます。

出典

E. ビュニング:生理時計 (1977) 古谷雅樹・古谷妙子訳 東大出版

59. キャンセル

キャンセル(英: cancellation)は、一般的にはあらかじめ当事者間で契約・約束した事柄の内、どちらか一方の都合で破棄する意味合いで用いられます。日常生活における約束の取り消しや失念、無視などについて使われるほか、法律的には解約・取消・撤回であり、主に予約等の解除を指す場合が多いです。人と会う約束やホテルの宿泊予約などの取り消しも「キャンセル」が使用されます。

この「キャンセル (cancel)」の語源はラテン語の格子を意味する「カンケル (cancer)」です。その「カンケル」から 〈柵〉さらには〈境界〉を意味する「カンケルス (cancellus)」ということばが生まれ、さらにそこから〈帳消しにする〉という意味の「カンケラレ (cancellare)」という言葉ができたそうです。この「カンケラレ」の〈帳消しにする〉とはどういう由来かが気になります。その昔、紙がまだ貴重なものだった時代には、紙に書いたことに間違いがあった場合、その紙を捨ててしまうのはもったいないので、間違った箇所に格子模様の訂正マークを書いて、その近くの余白に正しい文字や言葉を書き入れることが習慣化されていたことが由来だそうです。現在でも、非公式の書類などで、間違ったところに二重線を引いて訂正することはあります。

さて、一般論として、このキャンセルや、トラブル、ルールなどなど、「日本語になった英語」は決して少なくありません。この「日本語になった英語」のニュアンスが大元の意味から少し変わって受けとめられている場合があるのではと感じています。法律上の詳細は分かりませんが、「当事者間契約の一方的な破棄」というのは、場合によってはとてもシビアな意味合いを持つことになり、親しい友人間の気軽な約束の破棄とは重さが異なります。「キャンセル待ち」という言葉があるように、「日本語になった英語」のニュアンスは、「契約の一方的な破棄」という本来の意味より、はるかに軽いニュアンスに聞こえます。

60. サーモン

日本人の食卓で根強い人気のある鮭(しゃけ)とサーモン、この両者の違いを調べてみますと、「食べ方」と「育ち方」にありました。

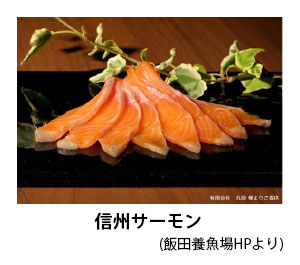

前者は焼き魚など火を通して食べますが、後者はお寿司やお刺身など生のまま食べます。また日本では基本的に天然のものを「鮭」とし、生食用に養殖したものを「サーモン」と呼んでいます。このような違いがある理由は、天然の鮭がエサにしているオキアミにあるそうです。オキアミはまれにアニサキスという寄生虫を食べてしまうことがあり、それを食べた鮭に寄生するケースがみられます。アニサキスが寄生したものを生で食べると腹痛などを起こす危険性があるため、鮭は加熱して食べるのが一般的です。一方、養殖で育つサーモンは、ペレットと呼ばれる粒状のエサや魚粉を食べています。これらのエサには寄生虫が混入する心配がないため、サーモンは生で食べることができるわけです。

さて、このサーモンの語源を調べてみますと、何と紀元前1世紀に遡ります。ローマの英雄、ジュリアス・シ−ザーがフランスの川のほとりで野営していると、サケの大群が川を上っているのを見て、興奮し「跳んでいる!」とラテン語で「跳ぶ」を意味する「salire!」と叫びました。このことからこの魚を"salmo"と名付けたそうです。シーザーはサケが大好きでこの味に心を奪われ、その後、ローマに帰ってからも、その味が忘れられずサーモンを送らせていたそうです。シーザーが叫んだ「跳んでいる」からの"salmo"が、英語では"salmon"として定着しました。

一方、日本国内でサーモンが食べられるようになったのは1986年のことで、日本にサーモンを広めたのは、日本で漁業関連の仕事をしていたノルウェー人のビョーン・エイリク・オルセン氏です。日本では寄生虫の心配から鮭を加熱して食べていたため、生食用のものに「鮭」という名前がついていては買ってもらえないと考えた彼は、生の鮭に「サーモン」と名付けて売り出すことにしました。さらにオルセン氏は、1980年代の日本に増え始めていた回転寿司にも注目し、店では安価で、目新しいメニューの開発に力を注いだため、サーモンの養殖が盛んに行われるように入れており、サーモンのお寿司を売り込んだところ、色彩も鮮やかで大ヒットしました。

一方、日本国内でサーモンが食べられるようになったのは1986年のことで、日本にサーモンを広めたのは、日本で漁業関連の仕事をしていたノルウェー人のビョーン・エイリク・オルセン氏です。日本では寄生虫の心配から鮭を加熱して食べていたため、生食用のものに「鮭」という名前がついていては買ってもらえないと考えた彼は、生の鮭に「サーモン」と名付けて売り出すことにしました。さらにオルセン氏は、1980年代の日本に増え始めていた回転寿司にも注目し、店では安価で、目新しいメニューの開発に力を注いだため、サーモンの養殖が盛んに行われるように入れており、サーモンのお寿司を売り込んだところ、色彩も鮮やかで大ヒットしました。現在は、全国各地の「ご当地サーモン」の数は80種類以上もあるそうです。みかんのエキスを混ぜたエサで育てた愛媛県の「宇和島みかんサーモン」や、15年を費やして養殖に成功した滋賀県の「びわサーモン」、リンゴやニンニクを混ぜた餌を用いることで、脂肪を抑えさっぱりした味にした青森県の「青い森紅サーモン」などなど、各地の特色が表れたサーモンを楽しむことができます。

出典

テレビ朝日 グッド・モーニング 「ことば検定」 林修 2020.10.8放送

61. シーザー・サラダ

前項でジュリアス・シ−ザーとサーモンの話題を出したので、シーザーの名前がついている「シーザー・サラダ」の由来を調べてみます。何と起源はローマではなく、メキシコでした。

1924年の7月4日(アメリカの独立記念日)に、メキシコ・ティファナのホテル、「シーザーズ・パレス」に酒を飲んで記念日を祝おうとアメリカからの客が、急に大挙して押し寄せてきました。ティファナはアメリカ国境に近い町でアメリカ人も気軽に往来しています。この当時、米国内では禁酒法が施行されている時代であり、酒を自由に飲めるパーティーをするために、米国から国境を越えてアメリカ人がやってきました。しかしその日の「シーザーズ・パレス」では、予想外に多くの来客であったため、レストランの食材料がほとんど底をついてしまいました。そこで、このレストラン・ホテルのオーナーでもある、「シーザー・カーディーニ」(Caesar Cardini)は、カートにレタス、ガーリックオイル、レモン、卵、パルメザンチーズ、ウスターソース、クルトン、コショウなどを載せて、客のいるところへ行ったのです。そして鮮やかに、これらの材料を混ぜ合わせて、ある一つのサラダを作り上げたのです。これが「シーザーサラダ」(Caesar salad)でした。これがすっかり客に気に入られて、やがて「シーザーサラダ」は名物として評判となって、ティファナに来るアメリカ人観光客が本国に伝え広めました。さらに西海岸から全米に、そしてヨーロッパにまでこのサラダは普及していったのです。

したがってシーザー・サラダは、ローマのジュリアス・シーザーとはまったく関係なく、メキシコのシーザー・カーディーニ氏の名前に由来し、アメリカから普及していったのです。

7月4日はこの日にシーザーサラダが生まれたとされることから、キユーピー株式会社が「シーザーサラダの日」と制定。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。わが国では、1987年ベストセラーとなった俵万智氏の「サラダ記念日」の中の「この味がいいねと君が言ったから七月六日はサラダ記念日」が代表作であり、サラダ記念日として7月6日が有名です。

7月4日はこの日にシーザーサラダが生まれたとされることから、キユーピー株式会社が「シーザーサラダの日」と制定。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。わが国では、1987年ベストセラーとなった俵万智氏の「サラダ記念日」の中の「この味がいいねと君が言ったから七月六日はサラダ記念日」が代表作であり、サラダ記念日として7月6日が有名です。さて、これまでの内容はラテン語と全く無関係でしたが、古代ギリシャ、ローマの時代にはすでに生野菜(主にキュウリなど)を食す習慣があり、「サラダ」の語源は調味料の「塩」を意味するラテン語の「サル」(sal)または「塩を加える」を意味する動詞「サラーレ」(salare)にあり、当時のサラダの原形が塩を振りかけて生野菜を食することにあったことをうかがわせます。

出典

キユーピーHP

62. 光と影 Lux et umbra

「光と影」のラテン語では Lux et umbra で、明暗、天地、白黒、左右、勝負などと同様、物事の対照物としての一対の言葉なので、しばしば人生の過程の浮き沈みなどで、比喩されます。

このシリーズ5で取り上げた世界の大学のモットーには、カリフォルニア大学の Fiat lux(光あれ)など、Luxが良く使用されていることに触れました。大学で未来の光り輝く希望をもって真理を追究してほしいという若者への願いの表現と思われます。

一方、umbraについては、「傘(umbrella)」と同じ語源で、ラテン語の ombra に由来し、「影」という意味ですが、「幽霊」とか「幻」、「招かれざる客」という意味もあるそうです。

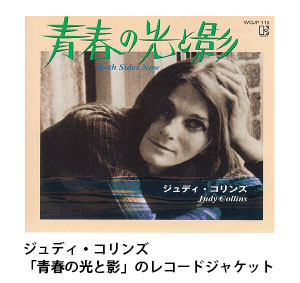

さて、1963年、女性フォークシンガーのジュディ・コリンズが歌ったBows and flows of angel hair.で始まる「Both Sides Now」のとくに哲学的な歌詞が当時、注目を浴びました。邦題は「青春の光と影」で、当時のフォークソングブームの中ではかなり異彩を放っていました。作者ジョニ・ミッチェルは後にノーベル文学賞を受賞するソール・ベローの「Henderson the Rain King (雨の王ヘンダーソン)」を読んでいて、その中の一行から、強いインスピレーションを受け取ったといいます。「人が雲を見上げ、また見下ろせるようになった時代に、死ぬことをなど恐れずに足らずだ。」と。素早く書き上げた曲がこれでした。当時、無名であったミッチェルはジュディ・コリンズによって才能を見出されました。すべての物事や現象には、表と裏、光と影があるというこの哲学的な歌詞の作者が20歳そこそこでありながら、「人生を両面から眺めた」という内容に、思い上がりがあると批判もあったそうです。しかし、その後、シナトラやスーザン・ボイルなど多くの歌手によってカバーされ、スタンダード曲になっています。ぜひ、原曲と詩を味わっていただきたいと思います。

さて、1963年、女性フォークシンガーのジュディ・コリンズが歌ったBows and flows of angel hair.で始まる「Both Sides Now」のとくに哲学的な歌詞が当時、注目を浴びました。邦題は「青春の光と影」で、当時のフォークソングブームの中ではかなり異彩を放っていました。作者ジョニ・ミッチェルは後にノーベル文学賞を受賞するソール・ベローの「Henderson the Rain King (雨の王ヘンダーソン)」を読んでいて、その中の一行から、強いインスピレーションを受け取ったといいます。「人が雲を見上げ、また見下ろせるようになった時代に、死ぬことをなど恐れずに足らずだ。」と。素早く書き上げた曲がこれでした。当時、無名であったミッチェルはジュディ・コリンズによって才能を見出されました。すべての物事や現象には、表と裏、光と影があるというこの哲学的な歌詞の作者が20歳そこそこでありながら、「人生を両面から眺めた」という内容に、思い上がりがあると批判もあったそうです。しかし、その後、シナトラやスーザン・ボイルなど多くの歌手によってカバーされ、スタンダード曲になっています。ぜひ、原曲と詩を味わっていただきたいと思います。出典

鈴木勝好:洋傘タイムズ

TAP the SONG: Both Sides Now

63. 大地:「テラ」と「ガイア」

大地というイメージは、風が吹いて、麦の稲穂が一斉になびくスケールの大きい大陸の平原を思い起こします。中国の農村を舞台としたノーベル文学賞を受賞したパール・S・バックの長編小説(1931年)の日本語タイトルは「大地」で、英語の題はThe Good Earthです。

大地のラテン語はテラ terra、またはテルース Tellus で、ローマ神話に登場する大地の女神を意味します。近代になると、これらは地球や、月の陸なども意味し、テラ・マーテル(Terra Mater、母なる大地)とも呼ばれます。またテラ(Terra)は、アメリカ航空宇宙局(NASA)が運用中の地球観測衛星の名でもあります。

ガイア(ギリシア語で同様に大地を意味する)はギリシア神話に登場する女神です。地母神であり、大地の象徴と言われています。のちにノーベル賞作家のウイリアム・ゴールディングが地球を指してガイアと呼んだことから「ガイア=地球」という解釈が定着したそうです。

出典

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ガイアの夜明けHP

64. 牡蠣

牡蠣は英語の月の名で、OctoberやNovember など語尾にアール(r)のつく月に食べるととくに美味だといわれています。日本では、海の岩から「かき落とす」ことから「カキ」と言う名がついたといわれています。古くから、世界各地の沿岸地域で食用、薬品や化粧品、建材(貝殻)として利用されています。

牡蠣の養殖が始まったのは、なんと、約2500年前、紀元前の古代ローマ時代といわれています。当時、最大の野心家といわれた共和政ローマ期の政治家、軍人で、文筆家でもあるガイウス・ユリウス・カエサル(Gaius Iulius Caesar、紀元前100年- 紀元前44年)は、「賽は投げられた」(alea iacta est)、「来た、見た、勝った」(veni, vidi, vici) 、「ブルータス、お前もか? (et tu, Brute?)」などの有名な引用句でも知られていますが、牡蠣が大好物だったそうです。

牡蠣しかも養殖するまでのレベルで拡まった最大の理由は、兵士の食糧確保です。ローマは、侵略すれども略奪はしないことで、各国から支持を得て拡大していきました。そのため、兵士は食糧を自分たちで調達する必要があり、進軍にあわせて、陸路ならば小麦を、海があるところには「カキ」を養殖して進んだそうです。当時の養殖方法は「地蒔き」と呼ばれる、干潟に牡蠣をばらまき繁殖させるという単純なもので、記録上の牡蠣養殖のはじまりです。さらにその美味しさから、当時すでにグルメ文化が発達していた本国ローマでも人気の食材となったのです。あまり生食文化のない欧米諸国でも、牡蠣だけは生で食べます。

ちなみに日本の牡蠣養殖の歴史は約400年前から。余談ですが、フランスなどを中心に生息していたヨーロッパのカキ(ヒラガキ)が、1970代前後に病気などで絶滅する被害があったため、その病気に唯一打ち勝つことができた日本種を養殖するようになりました。そして今では、ヨーロッパに流通するカキの99%が日本のマガキの子孫だそうです。マガキは干潮時には水面上に露出する場所に住む場合も多く、体内にグリコーゲンを多く蓄えているため、他の貝と違って水が無い所でも1週間程度は生存します。また、着生してからはほとんど動かないため、筋肉が退化し内臓がほとんどを占めています。

牡蠣は、フランスでhuitre、イタリアでostrica、イギリスでoyster、ドイツでAusterで、元はラテン語のostreum (中性)、ostrea (女性)の後裔であり、このラテン語もギリシャ語のostre(i)onからの借用です。この形は、本来はos(t)-「骨」を基にしており、つまりこの貝の固い殻が骨を連想させたようです。

なお、英語でカキを指す「oyster」(オイスター)という語は、日本語の「カキ」よりも広義に使われ、岩などに着生する二枚貝のうち形がやや不定形で表面が滑らかでないものであれば全てが含まれるそうです。日本ではカキとは呼ばないアコヤガイ類を「pearl oyster」と言うほか、ウミギク科やかなり縁遠いキクザル科の貝類も oyster と呼ばれることがあるため、必ずしも oyster=カキではないわけです。

出典

風間喜代三:ラテン語・その形と心 p.89-90, 4.古代ローマ人の食べ物(3) 三省堂2005

Ifremer(フランス国立海洋研究所)提供の資料より

65. レタス

レタスの英語は lettuce で、ドイツ語は Lattich で、ともに間接的にはラテン語の lactuca (レタス) を継承しています。このラテン語の女性形は中性の lac (乳) を基にしていて、切ると茎から白い液が出ることに由来しています。レタスの和名の「ちしゃ」は「乳草」が語源で、同様に茎から出る白い液を乳になぞらえたもので、発想が類似していることに驚きます。

古代ローマの大プリニウスが著した地理学、天文学、動植物や鉱物などあらゆる知識に関して記述している全37巻の「博物誌」(ラテン語: Naturalis Historia)によれば、レタスは万能薬の感があるそうです。すなわち、茎や葉をつぶして塩をまぶしたものは、切断した腱の治療に役立つ、酢とともにこれで口を磨くまた、と歯痛の予防になる、種類のよっては秋に茎を切って白い液を保存しておき、母乳とともに使うと眼病に有効であるなどの記載があるとのことです。また、レタスは眠りを誘い、熱くなった体を冷やし、感覚や胃を清め、さらに白い液を多量に飲むと、メランコリックな患者や、膀胱の悪い人に効果があるとされています。

古代ローマの大プリニウスが著した地理学、天文学、動植物や鉱物などあらゆる知識に関して記述している全37巻の「博物誌」(ラテン語: Naturalis Historia)によれば、レタスは万能薬の感があるそうです。すなわち、茎や葉をつぶして塩をまぶしたものは、切断した腱の治療に役立つ、酢とともにこれで口を磨くまた、と歯痛の予防になる、種類のよっては秋に茎を切って白い液を保存しておき、母乳とともに使うと眼病に有効であるなどの記載があるとのことです。また、レタスは眠りを誘い、熱くなった体を冷やし、感覚や胃を清め、さらに白い液を多量に飲むと、メランコリックな患者や、膀胱の悪い人に効果があるとされています。裕福な貴族階級出身でローマ時代の美食家であるアピキウスの著作である「料理帖」には、レタスは炭酸ソーダでゆでて刻みそれにコショウ、ハッカ、ワインを加えたり、あるいは酢入りのソースなどと食べると指示されていますが、イノシシ料理にかぶや大根とともに添えられたようです。

日本においてはクリスプヘッド型の玉レタスが主に流通し、サラダの他、最近は、スープの具、おでんの添え物、蒸し煮や炒め物、チャーハンの具など、食卓でよく見られる食材です。

出典

1)風間喜代三:ラテン語・その形と心 p.69-70, 4.古代ローマ人の食べ物(2) 三省堂2005

2)中野里美、H.N. ウエザーレッド:プリニウス野博物誌縮尺版 古典へのいざない (東京: 雄山閣、2013)

3)上田和子『おいしい古代ローマ物語―アピキウスの料理帖』(東京: 原書房, 2001)

66. トマト

野菜の話題をもう一つ。イタリア料理やスペイン料理ではトマトなしは考えられませんが、意外にも、トマトの原産地は南米ペルーのアンデス高地で、ヨーロッパで野菜として使われ始めたのは、18世紀以降のことです。従って、古代ローマ時代の料理にはトマトは登場しません。トマトの和名は、赤茄子、蕃茄、唐柿、唐茄子、小金瓜、珊瑚樹茄子などがあり、昔はさまざまな呼び名がありました。

トマトの「学名」は、“Solanum lycopersicum” と書き、「ソラヌム・リコペルシクム」と読みますが、うち Solanum が「ナス属」、lycopersicum が「トマト」です。

トマトの「学名」は、“Solanum lycopersicum” と書き、「ソラヌム・リコペルシクム」と読みますが、うち Solanum が「ナス属」、lycopersicum が「トマト」です。“Solanum” とは、いくつか説がありますが、”sol”(太陽)、”solamen”(安静)、”solare”(落ち着かせる) などからとった名前と言われています。古来、類似の植物が鎮静剤として使われていたものがあったようです。 “lycopersicum” は “lycos”(オオカミ)と “persicos”(桃) が合わさった名前で、最近すっかり有名になった「リコピン」の由来となっています。

深紅色をした天然色素リコピンは動植物に含まれるカロテノイド色素の一種です。カロテノイド色素には抗酸化作用が認められていましたが、中でもリコピンには非常に強い抗酸化作用があることが分かり、注目を浴びています。ちなみに抗酸化作用とは体内の活性酸素を消去する働きのことを言います。

活性酸素というのは普通の酸素に比べ、非常に酸化力が強い酸素のことで、元々は人間の体内に侵入する細菌などを退治したり、科学物質を無毒化する役割を持っています。しかし、その強い酸化力は「両刃の剣」ともなり、体内で活性酸素が過剰になると、身体の正常な組織まで傷つけてしまうのです。こうした活性酸素の作用は、がんなどの生活習慣病や細胞の老化を進める原因になるとされています。

リコピンはこの活性酸素を消去する作用が強く、がんや老化などの予防に効果があります。トマトはリコピンを多く含む野菜の代表格で、リコピンは脂溶性であるため、生で食べるより、油を使って調理すると体内での吸収率が上がります。

ちなみに、ナス属の学名をみますと、ナスは Solanum melongena (ウリ、メロンが生る)、ジャガイモは Solanum tuberosum (塊茎のある)など、特徴を捉えた名称が使用されています。

出典

トマト専門辞典:TOMAPEDIA

67. ドレミファソラシド

「ドはドーナツのド、レはレモンのレーーーー」、これは、ミュージカル映画「サウンド・オブ・ミュージック」の中の「ドレミの歌」の歌詞で、ほとんどの方が知っている名曲です。邊見喜一郎先生の著作「ラテン語のはなし」のあとがきに、『書き終えた今となって、あの例を入れればよかった、この例も忘れていたと気づく。心残りは、「ドレミファソラシド」がラテン語起源だというのを書き忘れてしまったことである。』と振り返っておられます。そこで、このドレミの起源を調べてみようと思いました。

階名の元になった曲は、グレゴリオ聖歌の中の「ヨハネ賛歌」といわれています。グレゴリオ聖歌は、9-10世紀にヨーロッパのキリスト教会で歌われていた聖歌を集め、編集したものです。4世紀ころの初期キリスト教でも礼拝で聖歌が歌われていたようですが、記譜の形で伝わったのはこのグレゴリオ聖歌が最古です。原典はカトリック教会での「洗礼者聖ヨハネの誕生」の祝日に歌われた「ヨハネ賛歌」の歌詞の一番です。

Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve pollute labil reatum, Sancte loannes. 訳:「汝のしもべが、弦をかきなでて、汝の妙なるわざを耐え得るように、このけがれある唇の罪をのぞかせたまえ、聖ヨハネよ。」この下線太字で示したところ Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La (ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラ)から、ドレミファソラという名称が採用されました。この階名は、6音から成るため「6」という意味の「ヘクサ」から「ヘクサコード」と言われていました。最初、元の歌の都合で「シ」の音がなく、「ウト、レ、ミ、ファ、ソル、ラ」までしか使えませんでした。それ以上の音を歌いたいときは、「ミ−ファ」の半音をちょうど「シ−ド」の半音にあてることを利用して、「ソ」を「ウト」に読み替えて、ソの音からまた「ウト、レ、ミ、ファ、ソル、ラ」と歌ったのでした。この読み替えを「変換(mutatio)」というそうです。次第に最初のUt(ウト)が、Dominus (支配者、主) の「ド」と変わったと言われています。その後、誰かが「シ」に相当する音を名付ければ、いちいち読み替えなくても良いことに気づき、この音に賛歌(Hymunus)の最後の歌詞の「Sancti Iohanes(サンクティ ヨハネス=聖なるヨハネ)」のSとIを組み合わせた「Si(シ)」と名付け、今の「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド」という1オクターブにわたる呼び方が成立したそうです。

Ut queant laxis resonare fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve pollute labil reatum, Sancte loannes. 訳:「汝のしもべが、弦をかきなでて、汝の妙なるわざを耐え得るように、このけがれある唇の罪をのぞかせたまえ、聖ヨハネよ。」この下線太字で示したところ Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La (ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラ)から、ドレミファソラという名称が採用されました。この階名は、6音から成るため「6」という意味の「ヘクサ」から「ヘクサコード」と言われていました。最初、元の歌の都合で「シ」の音がなく、「ウト、レ、ミ、ファ、ソル、ラ」までしか使えませんでした。それ以上の音を歌いたいときは、「ミ−ファ」の半音をちょうど「シ−ド」の半音にあてることを利用して、「ソ」を「ウト」に読み替えて、ソの音からまた「ウト、レ、ミ、ファ、ソル、ラ」と歌ったのでした。この読み替えを「変換(mutatio)」というそうです。次第に最初のUt(ウト)が、Dominus (支配者、主) の「ド」と変わったと言われています。その後、誰かが「シ」に相当する音を名付ければ、いちいち読み替えなくても良いことに気づき、この音に賛歌(Hymunus)の最後の歌詞の「Sancti Iohanes(サンクティ ヨハネス=聖なるヨハネ)」のSとIを組み合わせた「Si(シ)」と名付け、今の「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド」という1オクターブにわたる呼び方が成立したそうです。なお、「ピタゴラスの定理」で有名な数学者のピタゴラスは、世の中のいろいろなものを数学で解き明かしたいと考え、音を出す楽器の「弦」とその長さに注目しました。弦の長さによって、弾いたときの音が変わりますが、彼はまず、ドの弦の長さを1とした場合、1オクターブ高いドの弦の長さの比は、1/2であることを発見。さらにそこから、弦の長さには美しく響きあう比があることに気づき、弦をいろいろな長さにして、協和する音色を探しました。例えば、1本の弦の長さを2/3にしたときの音色は、ドの音色と非常に相性が良く、協和するため、2/3の長さの音色をソとしました。このようにしてピタゴラスは、弦の長さを調節することで、1オクターブの中に、相性よく聞こえる複数の音を発見してきます。この協和と不協和の現象の発見がもととなり、ドレミファソラシドの音階が生まれたそうです。

出典

1) 邊見喜一郎:「ラテン語のはなし」のあとがき p.285-287, 大修館書店 東京2000

2) ドレミの起源

68. 紙・パピルス

古代ローマ時代とは、紀元前700年以上前からの一時代を呼んでいますが、今から2000年以上も前に書かれた貴重な文献が残されて、その内容を多くの現代人が眼に留めることができます。このことは奇跡的と言っても良いと思いますが、いったいどのように記載され保存されていたのかということも興味深く感じます。

古代の「紙」といえばまず浮かぶものはパピルス(ラテン語でpapyrus)で、古代エジプトで用いられた紙のことで、その原料に使われたカヤツリグサ科の多年草の名前から付けられました。現在の”ペーパー”の語源とされています。古代ギリシャ・ローマの書物の多くは、パピルスに書かれていました。パピルスの茎の皮をむいた後、中心部を帯状に切って、維管束を縦横に重ね合わせ、つぶれた髄から出る液をのりにして貼り合わせます。こうしてできた「紙」をさらに何枚もつなぎあわせて、「巻物」を作ります。巻物といっても、日本のものとは違って、ラテン語は横書きですから、文章はコラム(段)状に書かれています。そのコラムが何列も間隔をあけて並びます。巻物をひもとくにつれ、コラムが徐々に現れる、というわけです。

古代の「紙」といえばまず浮かぶものはパピルス(ラテン語でpapyrus)で、古代エジプトで用いられた紙のことで、その原料に使われたカヤツリグサ科の多年草の名前から付けられました。現在の”ペーパー”の語源とされています。古代ギリシャ・ローマの書物の多くは、パピルスに書かれていました。パピルスの茎の皮をむいた後、中心部を帯状に切って、維管束を縦横に重ね合わせ、つぶれた髄から出る液をのりにして貼り合わせます。こうしてできた「紙」をさらに何枚もつなぎあわせて、「巻物」を作ります。巻物といっても、日本のものとは違って、ラテン語は横書きですから、文章はコラム(段)状に書かれています。そのコラムが何列も間隔をあけて並びます。巻物をひもとくにつれ、コラムが徐々に現れる、というわけです。従って、本を読むというのは、場所をとる作業になります。さらに音読中心の読み方であったので、自身で音読せず、誰かが読むのを聞くこともまれではありません。巻物をひもとくことは、ページをくることに比べて、厄介な作業でした。

書物は、物にもよりますが、勿論、書写で、大量複製されたようです。大量の書写となれば、音読される文章を大勢の奴隷がいっせいに聞きながら写しとることになります。

パピルスは朽ちたり腐ったりする、今日に伝わる書物は、転写に転写を経て、さらにパピルスよりはるかに上質の、羊皮紙ないしアジアから輸入された紙に書き移されて伝わってきたそうです。紀元前数世紀頃から、古代ギリシアや小アジアなどでは、羊皮紙が使われ始めます。パピルスの製法は結構難しく、エジプト特産であったのですが、植物性なので、材料は無限にあったといえます。しかし羊皮紙、あるいはヴェラムと呼ばれる仔牛革紙などは、何と言っても、動物の皮をなめして薄くして精製して作るので、製法も難しいですが、原料も無限にはありません。 従って、パピルスと羊皮紙は平行して使用され、徐々に羊皮紙が主流となって行きますが、それでも、羊皮紙は重要な文書用、パピルスはそれよりも重要度の低い文書用というような使い分けがあったようです。

たまたまエジプトで記されたパピルスなら、好条件が重なって今日までかなり残存しているものもあるようです。エジプトということはギリシャ・ローマの古典の場合、ギリシャ語の書物であって、ラテン語のパピルスで残っているものは皆無に近いようです。

出典

逸身喜一郎:ラテン語のはなし 31. 多読よりも熟読を p.187-190,大修館書店 東京2000

69. ハイブリッド

ハイブリッド(hybrid)という言葉をよく聞きます。ハイブリッドといえば、まず、ハイブリッド車のことが目に浮かびます。「エンジン(内燃機関)+電気モーター」のように複数の動力源を組み合わせて、動力源を切り替えながら走行する自動車の総称です。

ハイブリッドとは、異種のものの組み合わせ・掛け合わせによって生み出されるモノあるいは生き物を意味する語で、その語源はラテン語の hybrida で、なんと「イノブタ」を意味する語だそうです。

ハイブリッドとは、異種のものの組み合わせ・掛け合わせによって生み出されるモノあるいは生き物を意味する語で、その語源はラテン語の hybrida で、なんと「イノブタ」を意味する語だそうです。そこから生物の掛け合わせによって生まれた動物(雑種)という意味に転じ、後に、異種の要素を組み合わせた製品を形容する語彙としても用いられるようになりました。

工業製品以外では素材にも、様々なハイブリッドがあります。歯科の治療に使われるハイブリッドセラミックやハイブリッドインレー、ハイブリッドレジンなどは物を作り出すための製品素材の組み合わせです。また、自然の物と人工の物の組み合わせとして、競技場に使われるハイブリッド芝などもあるそうです。いずれも、費用対効果などを考慮した新しい技術の結集ともいえます。

最近は、あることに対して、2つの方法を用いて対応する場合などでも、「ハイブリッド方式」と呼んでいます。

70. エピタフ(epitaph)

エピタフ(epitaph)とは墓碑銘を意味する語で、語源はギリシャ語で「墓の上に」を意味するエピタピオスから由来しています。 死者の生前の功績をたたえて墓石に刻まれ、古より詩の形式をとっています。優れた詩人は生前に自分自身のエピタフを詠んでいることもあります。古代エジプト(紀元前3千年紀)からある風習です。

ラテン語で書かれたエピタフの代表例として、tu fui ego erisがあり、「かつて私はあなただった。やがてあなたは私になるだろう。」と訳されます。これは、「私」が墓に眠る死者、「あなた」が墓を眺めている人、という立場を考えると理解できます。

海外のエピタフに関するエピソードとしては、西暦3世紀の「代数学の父」とも呼ばれたギリシャの数学者ディオファントス(享年84歳)の墓碑銘では、人生の時間を分数で表したものが有名です。また、劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)の英国西部の教会にある自身作の墓碑銘では、「わが骨を動かす者に呪いあれ」との警告の銘文が刻まれており、墓碑の老朽化が進んでいるため、2008年に改修工事が行われることになったそうです。このため、関係者は「呪い」がかからないよう、シェークスピアの遺体を移動させずに改修工事を進めたそうです。

海外のエピタフに関するエピソードとしては、西暦3世紀の「代数学の父」とも呼ばれたギリシャの数学者ディオファントス(享年84歳)の墓碑銘では、人生の時間を分数で表したものが有名です。また、劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)の英国西部の教会にある自身作の墓碑銘では、「わが骨を動かす者に呪いあれ」との警告の銘文が刻まれており、墓碑の老朽化が進んでいるため、2008年に改修工事が行われることになったそうです。このため、関係者は「呪い」がかからないよう、シェークスピアの遺体を移動させずに改修工事を進めたそうです。一方、日本では江戸時代、「東海道中膝栗毛」の作家である十返舎一九の墓碑銘が有名で、東京都中央区勝どき4丁目に移転した東陽院に残っています。「此世をば どりやおいとまに せん香と ともにつひには 灰左様なら」

出典

山下太郎のラテン語入門

71. パッションフルーツ

パッションフルーツは、世界の熱帯から亜熱帯地域の広範囲で栽培されています。ブラジルが最大の生産国の日本では、古くは奄美諸島を中心とした南西諸島、鹿児島県、沖縄県を中心に生産されています。可食部は果実の大きさからするとさほど多くはないものの、芳醇な香りと鮮烈な酸味があります。

この南国生まれのパッションフルーツは、「情熱の果物」と訳されると思われがちですが、英語のパッション(passion)は、熱情の他に、キリストの受難を意味するそうです。キリストの受難とは「イエス・キリストが十字架に磔(はりつけ)にされて死ぬまでに受けた苦難」のことです。passionの語源がラテン語の pati/patior またはその活用であり、「苦しむ」という意味だそうです。

2004年に日本でも公開された紀元前1世紀のエルサレムを舞台とした映画「パッション」は、ユダの裏切りによって大司祭カイアファの兵に捕えられたイエスが、救世主を主張する冒涜者として拷問される内容で、世界中で大論争を巻き起こす一方で、全米初登場1位の大ヒットを記録しました。このタイトルはまさにこのパッションです。

2004年に日本でも公開された紀元前1世紀のエルサレムを舞台とした映画「パッション」は、ユダの裏切りによって大司祭カイアファの兵に捕えられたイエスが、救世主を主張する冒涜者として拷問される内容で、世界中で大論争を巻き起こす一方で、全米初登場1位の大ヒットを記録しました。このタイトルはまさにこのパッションです。パッションフルーツの花はトケイソウの一種で、とても特徴的な見た目なのですが、これが十字架や茨の冠などキリストの受難を象徴するものに似ているため、パッションフラワーと名付けられ、この実がパッションフルーツと名付けられました。写真をみると、確かに似ていますね。

72. コイントス

コイントス(英: Coin Toss)は、現在では主に球技(サッカー、アメリカンフットボール、クリケットなど)において、最初に攻撃を行ったり、ボールの支配権を持つ選手(またはチーム)を決定する方法として知られています。

英語圏などでは、スポーツ以外でも、選挙で両候補の得票数が同数の際に当選者を決定するためにコイントスを用いる場合があります。アメリカ合衆国に新たに加入する州が、最初の任期満了年の異なる2名の上院議員を選出する際、2名の当選者の任期の長短を決める際にもコイントスが用いられます。

英語圏などでは、スポーツ以外でも、選挙で両候補の得票数が同数の際に当選者を決定するためにコイントスを用いる場合があります。アメリカ合衆国に新たに加入する州が、最初の任期満了年の異なる2名の上院議員を選出する際、2名の当選者の任期の長短を決める際にもコイントスが用いられます。コイントスの歴史は古くローマ時代にまで遡ります。当時は、あらゆるシーンでの順位付けにコイントスが使われていたようです。コイントスは古代ローマ時代に、表側に「頭」、そして裏側に「帆船」が描かれたコインが使用していた(図参照)ため、「船と頭(Navia Aut Caput)」と称されていました。

一方、日本では、2007年1月、秋田大学医学部附属病院の病院長を決める際、候補者選挙を行いましたが、1回目の投票では決まらず、さらに3度の決選投票でも票が同数となって当選者を決めることができませんでした。そのため、選考会の席において『抽選に拠って病院長を決定する』ことを多数決で決議した後、コイントスを行って病院長を決めたという事例があるそうです。

73. 赤と黒

「赤と黒」(ラテン語:purpurisso et noir)は、1830年刊のフランス作家スタンダール著作の、実際に起きた事件などに題材をとった長編小説です。1830年刊。スタンダールはベルテ事件やファルグ事件を訴訟記録によって知り、庶民であるベルテやファルグに上流階級の欺瞞を打ち破る力が蓄積されていると感じ、この作品を書きました。当時フランスを支配していたブルボン朝復古王政により抑圧された社会と、王政復古により復活した旧来の支配階層に対する作者スタンダールの批判が込められていました。

「赤と黒」(ラテン語:purpurisso et noir)は、1830年刊のフランス作家スタンダール著作の、実際に起きた事件などに題材をとった長編小説です。1830年刊。スタンダールはベルテ事件やファルグ事件を訴訟記録によって知り、庶民であるベルテやファルグに上流階級の欺瞞を打ち破る力が蓄積されていると感じ、この作品を書きました。当時フランスを支配していたブルボン朝復古王政により抑圧された社会と、王政復古により復活した旧来の支配階層に対する作者スタンダールの批判が込められていました。青春や恋愛を描いた長編小説で、その時代に対応した多くの場面や主張がみられます。貧しい家に生まれた主人公ジュリアン・ソレルは、才気と美しさを兼ね備えた、立身出世の野心を抱く新時代の青年で、彼の眼を通して、来るべき革命(七月革命)を恐れながら堕落した生活を送る、王政復古下の聖職者・貴族階級の姿を余すところなく表現して支配階級の腐敗を鋭く突いています。

ジュリアン・ソレルの出世について、彼はラテン語を含めた類まれな才能の持ち主とされていて、これを武器に聖職者・貴族階級へと駆け上がったわけです。著者スタンダールはフランス人ですが、ラテン語の秀才であったことはあまり知られていません。

題名の「赤と黒」は主人公のジュリアンが出世の手段にしようとした軍人(赤)と聖職者(黒)の服の色を表していると言われています。また、ルーレットの回転盤の色を表し、一か八かの出世に賭けようとするジュリアンの人生をギャンブルにたとえているという説もあるようです。 宝塚歌劇「赤と黒」では主人公を演じる安蘭けいさんがラテン語の朗読を披露して話題になったそうです。

74. キッザニア

キッザニアは、HPによりますと、子供達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる職業・社会体験型施設です。現実社会の約3分の2のサイズで作られた街の中には、企業が出展するパビリオンが約60建ち並び、パイロットや消防士、獣医師やファッションモデルなど90種類以上のアクティビティが体験できるそうです。「キッザニア」とは何を意味しているのでしょうか?

キッザニアは、HPによりますと、子供達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学ぶことができる職業・社会体験型施設です。現実社会の約3分の2のサイズで作られた街の中には、企業が出展するパビリオンが約60建ち並び、パイロットや消防士、獣医師やファッションモデルなど90種類以上のアクティビティが体験できるそうです。「キッザニア」とは何を意味しているのでしょうか?ラテン語で ia という接尾辞は「〜の地」「〜国」という意味を表します。例えば、「コロンブスの土地」は「コロンビア」となり、従って、キッザニアは「子供の国」を意味します。

アで終わる国名は、例えば、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、イタリア、インドネシア、エリトリア、エチオピア、エストニア、オーストリア、オーストラリア、カンボジア、クロアチア、ギニア、ケニア、コロンビア、サモア、ザンビア、サウジアラビア、ジョージア、スロベニア、ソマリア、セルビア、タンザニア、チュニジア、ナイジェリア、ニューカレドニア、パプアニューギニア、ブルガリア、マレーシア、モーリタニア、マレーシア、ラトビア、リトアニア、リビア、リベリア、ルーマニア、ロシアなどなどあり、40ヵ国以上も存在するそうです。世界の国家の数はおよそ200ヵ国なので、「ア」で終わる国名の国は全体の5分の1にも及びます。

この接尾辞は国名以外にも地名、州名などに広く用いられており、オセアニア (Oceania):ocean + -iaで、「大洋州」のことで、アジア (Asia)・ユーラシア (Eurasia)・ポリネシア (Polynesia)・ミクロネシア (Micronesia)などの他、カリフォルニア (California) などにも見られます。ちなみに、イタリア(Italia)も同様ですが、他国を呼ぶ名称も-iaを付けることが多いようです。フランス(Francia)、ドイツ(Germania)、トルコ(Turchia)、スウェーデン(Svezia)、ノルウェー(Norvegia)、フィンランド(Finlandia)、ポーランド(Polonia)など。

出典

キッザニア(KidZania)オフィシャルサイト|こども向けの職業体験型テーマパーク | キッザニア

「ア」で終わる国名が多い件について 〜国名について語ってみた〜 - 人生に地図はない (nomap-inlife.com)

75. イチジク

イチジクは漢字で「無花果」と書きますが、花を咲かせずに実をつけるように見えることに由来する中国で名付けられた漢語です。紀元前から存在し、属名 Ficus(ficus)はイチジクを意味するラテン語です。

イチジクに関する歴史上の逸話を読みましたので、紹介します。

イチジクに関する歴史上の逸話を読みましたので、紹介します。紀元前150年、大カトーはカルタゴ(紀元前にアフリカ大陸の北岸を中心に、地中海貿易で栄えた国家で地中海南岸に本拠地を持つ大国であり、地中海北側に本拠地を持つローマと競い合った。) の再興を非常に恐れていました。ある日、大カトーは、新鮮なイチジクが沢山入った籠を持って元老院にやってきて、議員たちにこう言いました。「この見事な果物が、いつ収穫されたものだと思いますか? わずか3日前、カルタゴで摂ったばかりのものです。つまり、われわれの城壁からわずか3日の距離に、敵の脅威があるのです。」カルタゴを滅ぼす必要性を主張していた大カトーにとって、元老院議員を説得するのにこれ以上に効果的な演出は無かったのです。

元老院議員たちは、イチジクがあまりに新鮮だったことに驚き、大カトーの望みを受け入れ、カルタゴに対する第3次ポエニ戦争(地中海覇権の鍵を握る中央部のシシリア島などの島々の支配をめぐってローマと軍事的に激突。カルタゴとローマの間の一連の戦争は、カルタゴは、当時、ローマ人からは「ポエニ」と呼ばれていたので、「ポエニ戦争」と呼ばれている) に賛成票を投じました。以来、「カルタゴは滅びるべし」(ラテン語:Carthago delenda est)という台詞は有名になりました。

ごく平凡な果物の裏にこれほどの歴史が隠されていたわけで、興味は尽きません。

出典

A アンジェラ 古代ローマ人の24時間 p.488-489河出文庫 2012